Impressionismus mal anders

Schwarz-Weiß-Malerei im Kulturspeicher Würzburg

veröffentlicht am 30.09.2016 | Lesezeit: ca. 5 Min.

Der Impressionismus gilt heute als eine der populärsten Stilrichtungen der jüngeren Kunstgeschichte. Das verwundert kaum. Monets Seerosenmotiv oder Van Goghs „Sternennacht“ machen sich fantastisch an den heimischen vier Wohnzimmerwänden. Man muss kein Kunstkenner sein, um diese stimmungsvollen, oft farbenfrohen Bilder zu verstehen. Sie wirken einfach.

Aber funktioniert Impressionismus auch in Schwarzweiß? Gibt es das überhaupt? Die Antwort lautet Ja. Überzeugen kann man sich davon im Museum des Kulturspeichers Würzburg. In dem sonst so farbenfrohen Haus – Dauerausstellung und Sonderausstellungen greifen das Thema Farbe regelmäßig auf – beschäftigt man sich derzeit aber mit den Nichtfarben Schwarz und Weiß, genauer: mit Druckgraphik aus dem 19. Jahrhundert.

Die von Dr. Nico Kirchberger konzipierte und kuratierte Ausstellung „Impressionismus schwarzweiß“, zu sehen bis 20. November 2016, ist die erste ihrer Art in Deutschland. Es schien an der Zeit, sich einmal genauer mit dem Thema zu befassen. Ein wesentlicher Grund hierfür ist, dass sich nahezu alle namenhaften impressionistischen Maler auch als Druckgraphiker versucht haben, nicht zuletzt um den eigenen Absatz zu erhöhen und ein größeres Publikum zu erreichen, aber auch aus künstlerischen Aspekten. „Nahezu alle“ meint alle großen Künstler jener Zeit, außer den eingangs schon erwähnten Claude Monet, der sich stoisch weigerte, Pinsel und Farbpalette gegen Zeichenwerkzeug und Druckplatte einzutauschen. Warum? Kaum vorstellbar, aber man munkelt, er sei zeichnerisch kein so großer Meister gewesen, wie er es als Maler ja durchaus war. Aber in dieser Hinsicht hat man in der Forschung noch keine gesicherten Erkenntnisse erlangen können.

Zurück zur Würzburger Ausstellung und den Künstlern, die sich um die impressionistische Druckgraphik verdient gemacht haben. Da wäre allen voran der Franzose Félix Bracquemond zu nennen, aber auch Armand Guillaumin, Paul Cézanne, Camille Pissarro und Mary Cassat. Auch Edgar Degas, der jedoch ungern als Impressionist bezeichnet werden wollte, gehörte zu einem der produktivsten sowie experimentierfreudigsten Druckgraphiker seiner Zeit. In Kollektiven erarbeiteten die Künstler gemeinsam neue Techniken, wie etwa jene des flächigen Ätzverfahrens der Aquatinta – ein Säureverfahren, bei dem ein säureresistentes Pulver auf die Druckplatte aufgetragen wird, um schon während der Bearbeitung der Platte den Effekt verschiedener Grauabstufungen zu erzielen. So wurde es möglich, die für den Impressionismus so charakteristischen unterschiedlichen Lichtverhältnisse auch auf die Druckgraphik zu übertragen. Neue Anerkennung erhielt dabei das 1798 entwickelte lithographische Verfahren, das nicht mehr länger nur als schlichtes Reproduktionsverfahren galt, sondern nun, gut einhundert Jahre später, auch als künstlerisches Mittel Achtung bekam. Besonders die späteren Blätter von Cézanne und Pissarro zeugen von dieser Technik und sind Teil der Ausstellung im Kulturspeicher. Die Lithographie war unter den Impressionisten zwar sehr populär, mehr noch bevorzugten sie aber die Radierung. Hochdruckverfahren wie z. B. Holzschnittarbeiten sind hingegen äußerst selten.

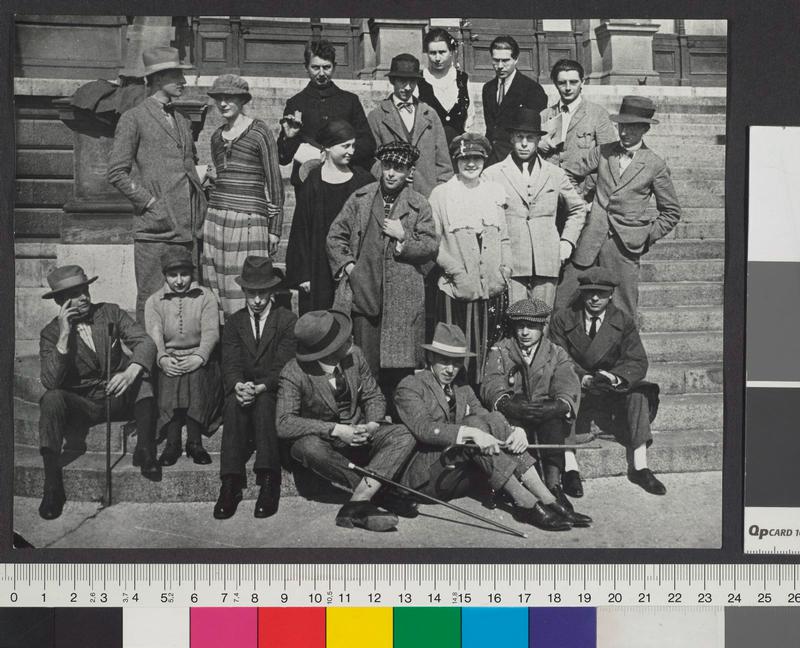

Zu den bekanntesten deutschen Impressionisten zählen neben Max Liebermann, Max Slevogt und Lovis Corinth auch Ernst Oppler, Lesser Ury und – gerne vergessen – Heinrich Ludwig Freiherr von Gleichen-Russwurm. Obwohl der Hammelburger und Enkel Friedrich Schillers als Wegbereiter des deutschen Impressionismus gilt, ist er bis heute nur wenig populär. Zu Unrecht. Seine Druckgraphiken zeugen von einer besonderen Strahlkraft, was Radierungen wie “Regnerische Vorstadt (Weimar)“ (1887) oder „Im Würzgarten“ (1891) eindrucksvoll belegen. Auch ihm und seinen zahlreichen, immer bis ins Detail durchkomponierten Landschafts- und Stadtmotiven widmet sich die Ausstellung.

Apropos Motive: Diese unterscheiden sich in nichts von der impressionistischen Malerei. Die Atmosphäre eines Augenblicks einzufangen und zu fixieren – dazu boten sich vor allem Sujets des ländlichen Lebens, aber auch Stadtlandschaften an. Während die ländliche Natur Abgeschiedenheit, Ruhe und Zeitlosigkeit darstellte, pulsierte es in den Städten des 19. Jahrhunderts, war doch die Industrialisierung in vollem Gange. Viele Druckgraphiken dokumentieren das urbane Leben, so zum Beispiel auch Johan Barthold Jongkind, der in seiner Radierung „Démolitions de la rue des Francs-Bourgeois Saint-Marcel“ den Abbruch einer alten Lederfabrik festhielt. Licht- und Wetterverhältnisse ließen sich in der Stadt ganz besonders gut studieren. Verregnete Städte und Nachtszenerien übten vor allem auf die deutschen Impressionisten einen besonderen Reiz aus. Des Weiteren zählen das Abbilden von Freizeitaktivitäten (eindrücklich zu sehen in Werken von Auguste Renoir und Max Slevogt) und die Porträtmalerei zu den beliebtesten impressionistischen Motiven. In Bezug auf Letztere stechen besonders die Künstler Vincent van Gogh, Félix Bracquemond und Leopold Graf von Kalckreuth hervor, deren Werke im Museum im Kulturspeicher Würzburg zu bewundern sind.