musikalische nachwuchspflege

die edukationsarbeit der hofer und der bamberger symphoniker

veröffentlicht am 08.04.2014 | Lesezeit: ca. 8 Min.

Suzuki? Damit ist – für das eine Mal – nicht der Hersteller von Motorrädern, Autos und Außenbordmotoren gemeint, der in Hamamatsu seinen Sitz hat und, nach Honda, als weltweit zweitgrößter Exporteur von Motorrädern figuriert. Suzuki ist so etwas wie der japanische Schmidt, also der zweithäufigste Familienname des Inselstaates. Zu seinen Trägern zählt auch der Geiger und Pädagoge Shinichi Suzuki ((1898 bis 1998), der Begründer des für die musikalische Nachwuchsarbeit zumal unter Streichern bahnbrechenden Unterrichtsmodells, das seinen Namen trägt. Nach der Suzuki-Methode sind beispielsweise die US-Amerikanerin Hilary Hahn und die Münchnerin Julia Fischer an die Geige herangeführt worden.

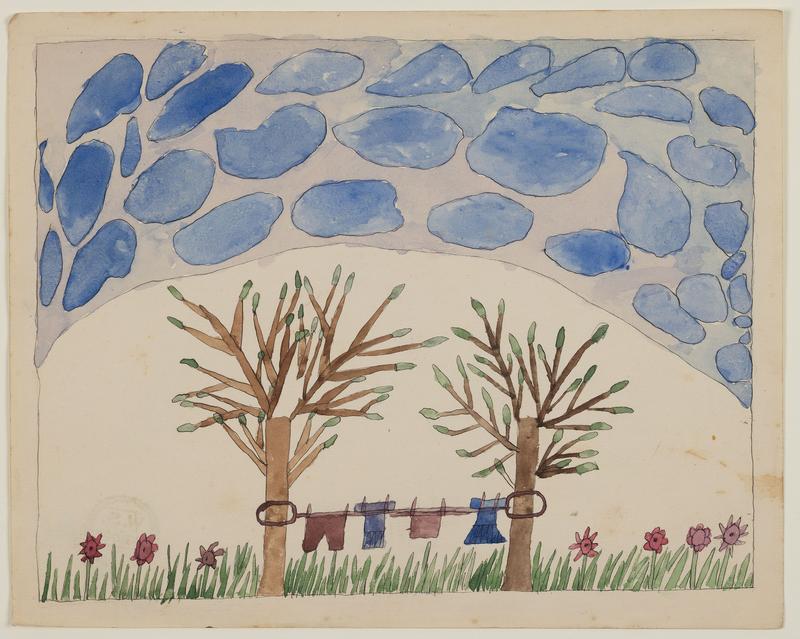

Sie beruht auf dem Prinzip der spielerischen Nachahmung und verankert vom frühkindlichen Alter zwischen drei und vier Jahren an, wenn das Lernen nach Gehör und durch Imitation noch selbstverständlich ist, die Musik, ganz wie die Sprache, im Alltag. Notenlesen wird zunächst völlig außer Acht gelassen. Die Kinder spielen auf ihren Instrumenten nach, was ihnen der Lehrer vormacht. Frei von Zwang und von erhobenen Zeigefingern werden im Lerntempo der Kleinen Kreativität, Konzentration, Ausdauer, Geduld, Teamfähigkeit, emotionale und soziale Kompetenz gefördert. Immer steht dabei die Freude am Musikmachen im Vordergrund. Der auch Muttersprachenmethode genannte Ansatz nach Suzuki macht es möglich, dass man schon sehr früh mit Kindern arbeiten kann, und genau darauf zielt man in Hof ab.

Die 1978 von dem Hornisten Wilfried Anton gegründete, orchestereigene Musikschule der Hofer Symphoniker ist eine Hochburg dieser kindgerechten Methode mit einer eigenen, in dieser Form in Deutschland einmaligen Suzuki-Akademie. Die von den Hofer Symphonikern, deren Orchestermusiker als Lehrkräfte tätig sind, praktizierte Symbiose von Musikschule, Kunstschule und Akademie wird als „Hofer Modell“ bezeichnet und ist bereits Gegenstand zweier wissenschaftlicher Studien gewesen. Der inzwischen emeritierte Hirnforscher Ernst Pöppel von der Ludwig-Maximilians-Universität untersuchte die mentale, emotionale und soziale Kompetenz von Hofer Musikschülern. Michael von Brück, der Leiter des interfakultären Studiengangs Religionswissenschaft an der Münchner Universität, befasste sich unter dem vielsagenden Titel „Freude des Lernens“ mit der „Musikalischen Ausbildung der Kinder als Weg zu einer besseren Gesellschaft“.

Seit zwei Jahrzehnten besteht die Suzuki-Akademie, an der mehr als sechs Dutzend Kinder, oft im Beisein eines Elternteils, unterrichtet werden. Sie erfahren eine musikalische Unterweisung, die Maßstäbe setzt. Die so engagierte wie kompetente Ausbildung an der Hofer Musikschule – 2010 ausgezeichnet mit dem Echo-Klassik-Sonderpreis für Nachwuchsförderung – zeitigt immer wieder auch große Erfolge bei „Jugend musiziert“. Dabei darf nicht vergessen werden, dass sich das Angebot keineswegs ausschließlich an Kinder und Jugendliche richtet. „KlaVierzig“ beispielsweise nennt sich ein Klavierunterrichtsprogramm, das auf Erwachsene jeden Alters zugeschnitten ist, die in der Kindheit erworbene Fähigkeiten wieder auffrischen wollen. Insgesamt besuchen etwa 1200 Schüler die Musikschule.

Hinzu kommt, wie Ingrid Schrader, seit 2009 in der Nachfolge Antons Intendantin und Geschäftsführerin der Hofer Symphoniker, erzählt, die Kooperation mit sechs Schulen, von der Grundschule bis zum Gymnasium. „Wir bieten die komplette Bandbreite dessen an, was man heute unter moderner Musikvermittlung versteht“, sagt Schrader. Obgleich auch eine Spitzenausbildung möglich sei (eine Förderklasse bereitet auf das Musikstudium vor), liege das Hauptaugenmerk auf der Breitenarbeit. Auch gingen die Orchestermusiker in die Schulen und stellten ihre Instrumente vor. Andererseits kämen die Schüler in auf bestimmte Altersgruppen in Abstimmung mit dem Lehrplan zugeschnittene Konzerte. „Konzerte für Kinder und Eltern sollen ein Wochenenderlebnis sein für die Familie“, erläutert Schrader ein weiteres Konzept, das auf sehr guten Zuspruch treffe. Hinzu kommen Probenbesuche (auch von Auszubildenden) und die Möglichkeit, den Dirigenten und die Musiker im Gespräch kennenzulernen. „Wir merken bei der Nachwuchsarbeit über so viele Jahrzehnte, dass sich das positiv auswirkt. Generationen von Menschen aus Stadt und Region waren mit uns in Kontakt“, sagt Schrader, ob nun als Musikschüler oder Konzertgänger und, im Theater Hof, als Opern- und Musicalbesucher.

Um die Zukunft der Musik macht man sich in Hof also keine Sorgen. „Wir stellen immer wieder fest, dass gerade das Kinder- und Jugendangebot eine unheimliche Wirkung hat und dass Kinder sich so unglaublich leicht für Musik begeistern lassen“, merkt Schrader an. Dabei hat erst im vergangenen Dezember eine Studie der Körber-Stiftung belegt, dass mehr als die Hälfte der jungen Menschen mit klassischer Musik nichts anzufangen weiß. Sie geht nicht ins Konzert, spielt kein Instrument, singt nicht im Chor. Kai-Michael Hartig, Leiter des Bereichs Kultur der Körber-Stiftung, sagt: „Konzerthäuser müssen sich der Herausforderung stellen und Ideen entwickeln, wie sie mehr Interesse wecken können.“

Bei den Bamberger Symphonikern ist es ein sechsköpfiges „Education Team“, das seit 2007 Musik an die junge Generation vermittelt. Dies geschieht beispielsweise durch die enorm beliebten Studentenkonzerte (am 27. Mai wird Anton Bruckners dankbare Siebte Symphonie erklingen), in deren Anschluss sich Chefdirigent, Musiker und Publikum im Foyer der Konzerthalle zu Imbiss und Gespräch treffen. Ähnlich wie in Hof finden auch an der Regnitz Jugend- und Familienkonzerte statt (Karten à fünf Euro), so am 6. Juni, wenn zum Shakespeare-Jahr Felix Mendelssohn Bartholdys Sommernachtstraum in einer Bearbeitung für Harmoniemusik auf dem Programm steht. Die Textfassung zu diesem zauberhaften Märchen für Kinder ab vier Jahre stammt von dem Bamberger Schauspielerpaar Heidi Lehnert und Benjamin Bochmann. Weiters gibt es ein spezielles Schülerabo zum Preis von dreißig Euro, das für fünf Konzerte gilt, in deren Werke die Schüler vor Konzertbeginn eingeführt werden.

Immer wieder kommt es zur Zusammenarbeit mit der Städtischen Musikschule. Im Februar letzten Jahres musizierte das zuvor von Martin Erzfeld vorbereitete Jugendorchester gemeinsam mit der Bayerischen Staatsphilharmonie unter deren Chefdirigent Jonathan Nott das Finale der Symphonie „Aus der Neuen Welt“. Die Moderation hatten zwei Schüler des Kaiser-Heinrich-Gymnasiums übernommen: Ein für Jugendliche gedachtes, von diesen gemachtes Konzert also!

Selbstverständlich werden Schulen auch Probenbesuche angeboten. Oder die Symphoniker gehen selbst in Bildungseinrichtungen, stellen dort ihre Instrumente vor und musizieren gemeinsam mit den Schülern. Das tun sie auch auf Tournee, etwa beim renommierten Lucerne Festival. Und sogar die ganz Kleinen versucht man bereits an die Musik heranzuführen. Von den begeisterten Gesichtern, die Abstecher in Kindergärten hervorrufen, von dem Echo, das diese finden, schwärmt die Geigerin Barbara Wittenberg. Ihr Kollege Martin Timphus (Bratsche) ergänzt, dass das Education Team mit seinen Vorschlägen bei der Intendanz immer auf offene Ohren stoße. Das sei bereits unter Wolfgang Fink so gewesen und habe sich, seit Marcus Rudolf Axt das Heft in der Hand hat, noch gebessert.

Zur Nachwuchsarbeit im weiteren Sinn ist zudem die Orchesterakademie zu rechnen. Seit der Spielzeit 2010/2011 genießen besonders begabte junge Musikhochschulstudenten ein zweijähriges Ausbildungsprogramm. Sie erhalten Einblick in den Alltag eines Spitzenorchesters, arbeiten mit Dirigenten und Solisten von Rang zusammen, erhalten Unterricht bei Mentoren aus den Reihen des Orchesters (die so die ureigene Klangtradition der Bamberger Symphoniker weitergeben können) und nehmen an Konzerten und Aufnahmen teil. Im Mai stehen Akademieprobespiele für Horn und Fagott an, nach Schlagzeugern, Cellisten und Kontrabassisten sucht man im Juni. Über die Orchesterakademie haben die Bamberger Symphoniker im Idealfall die Möglichkeit, sich den eigenen Nachwuchs heranzuziehen und die Akademisten ins Orchester zu übernehmen. So wie das etwa bei den Berliner Philharmonikern häufig geschieht, die auf eine lange Akademie-Tradition zurückblicken können.

Die an der Hofer Musikschule und die vom Education Team der Bamberger Symphoniker geleistete Arbeit hat durchaus Vorbildcharakter. Beide tragen – über die musische Vermittlung hinaus – zu einer besseren Gesellschaft bei. Denn Untersuchungen belegen ein ums andere Mal, dass Kinder und Jugendliche, die der Musik ausgesetzt werden, zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten heranwachsen, für die Achtsamkeit, Selbstvertrauen und Kooperation keine Fremdwörter sind.

Copyright Fotos: © Lenia Gunreben, 2mcon Bamberg