jüdisches leben und jüdisches erleben in bamberg

reiches museumspädagogisches angebot

veröffentlicht am 08.04.2014 | Lesezeit: ca. 9 Min.

Bereits seit dem Mittelalter haben sich Juden in Bamberg angesiedelt und zahlreiche Spuren – bis hinein in die Gegenwart – hinterlassen. Daran erinnert beispielsweise die Judenstraße am Fuße des Kaulbergs, wo die erste Synagoge (zuletzt, bis vor sechs Jahren, war sie Baptisten ein Zuhause) gestanden hatte, die bis 1348 der jüdischen Gemeinde als Zentrum diente. Diesen Spuren geht noch bis zum 1. Juni die Ausstellung „Jüdisches in Bamberg“ in der Stadtgalerie Villa Dessauer nach, deren Besuch man arg empfehlen kann. Im Übrigen auch Kindern und Jugendlichen, dem breiten museumspädagogischen Begleitprogramm sei es gedankt.

Regina Hanemann, die Direktorin der Museen der Stadt Bamberg, wusste vor kurzem in einer Sitzung des Kultursenates zu berichten, dass die von Timo Saalmann, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Friedrich-Schiller-Universität Jena mit dem Forschungsschwerpunkt deutsch-jüdische Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, klug kuratierte Ausstellung viel Zuspruch erfahren habe. Vermutlich werde sie über den Juni hinaus verlängert. Auch denke man darüber nach, sie auf Dauer im Historischen Museum auf dem Domberg unterzubringen.

Ein besserer Schauplatz als die Villa Dessauer lässt sich kaum vorstellen, gewährt diese doch selbst Einblick in ein teils extrem eingedunkeltes Kapitel jüdischen Lebens an der Regnitz. Schließlich war es der jüdische Hopfenhändler Carl Emanuel Dessauer, der sich 1884 den großbürgerlichen Gründerzeitbau errichten ließ. Es erscheint wie eine alptraumhafte Verkehrung der Geschichte, dass ausgerechnet die Villa von den Nazihorden als Sammelstelle für Juden missbraucht wurde, ehe man diese deportierte und somit in den fast sicheren Tod schickte. Ausstellung und Ausstellungsort spiegeln deutsch-jüdisches Leben als nicht zu leugnende Ingredienz Bamberger Stadtgeschichte wider.

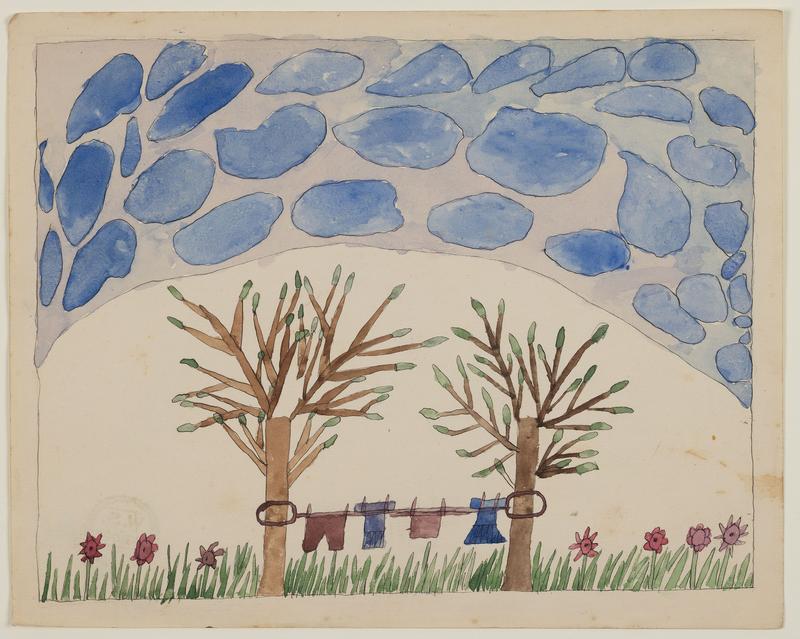

Das Konzept der Schau ist eng auf die Lehrpläne der Schulen abgestimmt und wird altersgruppengemäß durch diverse Führungen und vielfältige museumspädagogische Angebote ergänzt, für die Johanna Krause und Judith Siedersberger von der Kulturwerkstatt verantwortlich zeichnen. Im Februar beispielsweise begaben sich die Museumspädagogin und die Künstlerin in einem sehr gut besuchten Vortrag auf Spurensuche nach dem Begriff Heimat und dessen Bedeutung. Als Ausgangspunkt dienten ihnen die von 1937 bis 1943 verfassten Tagebücher des jüdischen Mädchens Erika Löbl aus Bamberg. Darin thematisiert Erika ihre Kindheit ebenso wie jüdische Rituale und Feste, den Kindertransport nach England, die Weiterreise ins südamerikanische Ecuador und die dortige Wiedervereinigung der Familie Löbl. Eine interaktive Führung „Wenn Gedanken Worte werden – Erika Löbls Tagebuch“, zugeschnitten auf Schüler aller Schularten von der achten Jahrgangsstufe an, kann nach wie vor gebucht werden.

Zum Internationalen Museumstag am 18. Mai lädt die Villa Dessauer zwischen 14.30 Uhr und 16 Uhr zu einer nicht nur Kindern vorbehaltenen Aktion: Es dürfen Dreidel gebastelt werden. Der Dreidel ist ein traditionelles Spielzeug, ein Kreisel, auf dessen vier Seiten hebräische Schriftzeichen zu lesen sind. Damit spielten Kinder an Chanukka, dem achttägigen Lichterfest, zumeist um Süßigkeiten. Auch zu „Dreidel und Thorazeiger“ wird eine Erkundungstour (bevorzugt für Schüler der ersten bis sechsten Klasse) durch die Ausstellung angeboten, die dem jüdischen Alltag und Glauben nachgeht und an deren Schluss ein kleiner praktischer Teil steht. Die Führung „Was Ecclesia und Synagoge berichten“ macht sich auf die Spuren jüdischen Lebens im mittelalterlichen Bamberg. Fünfte bis achte Klassen gehen Fragen nach wie denen, ob noch jüdische Häuser existieren, ob archäologische Funde vorliegen und was dazu führte, dass man die Juden ächtete.

Schüler der Jahrgangsstufen acht bis zwölf können in der Villa Dessauer „Bambergs Blüte im 19. Jahrhundert“ in Augenschein nehmen. Zu dieser Hoch-Zeit trugen zahlreiche jüdische Bürger bei, die im wirtschaftlichen wie im kulturellen Leben der Stadt wichtige Positionen einnahmen. Es darf nicht vergessen werden, dass hinter dem geschäftlichen Erfolg harte Arbeit steckte und dass viele Juden Zwangstaufen in Kauf nahmen, damit sie, christlich getauft und zumindest auf dem Papier dem jüdischen Glauben fortan abhold, bedeutende Ämter bekleiden durften.

Eine Führung über den „Holocaust in Bamberg“ blickt auf den unheilbringenden Antisemitismus nach dem Ersten Weltkrieg, auf den Boykott jüdischer Geschäfte, auf die Verschleppung in Konzentrationslager, auf den verhängnisvollen Brand in der Pogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938, dem die Synagoge zum Opfer fiel. Es wird erörtert, wie man heute mit dieser tieftristen Vergangenheit umgeht und weiters, wie sich eine neue jüdische Gemeinde in Bamberg entwickeln konnte, die seit Sommer 2005 endlich wieder eine Synagoge in der Willy-Lessing-Straße hat.Bereits seit dem Mittelalter haben sich Juden in Bamberg angesiedelt und zahlreiche Spuren – bis hinein in die Gegenwart – hinterlassen. Daran erinnert beispielsweise die Judenstraße am Fuße des Kaulbergs, wo die erste Synagoge (zuletzt, bis vor sechs Jahren, war sie Baptisten ein Zuhause) gestanden hatte, die bis 1348 der jüdischen Gemeinde als Zentrum diente. Diesen Spuren geht noch bis zum 1. Juni die Ausstellung „Jüdisches in Bamberg“ in der Stadtgalerie Villa Dessauer nach, deren Besuch man arg empfehlen kann. Im Übrigen auch Kindern und Jugendlichen, dem breiten museumspädagogischen Begleitprogramm sei es gedankt.

Regina Hanemann, die Direktorin der Museen der Stadt Bamberg, wusste vor kurzem in einer Sitzung des Kultursenates zu berichten, dass die von Timo Saalmann, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Friedrich-Schiller-Universität Jena mit dem Forschungsschwerpunkt deutsch-jüdische Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, klug kuratierte Ausstellung viel Zuspruch erfahren habe. Vermutlich werde sie über den Juni hinaus verlängert. Auch denke man darüber nach, sie auf Dauer im Historischen Museum auf dem Domberg unterzubringen.

Ein besserer Schauplatz als die Villa Dessauer lässt sich kaum vorstellen, gewährt diese doch selbst Einblick in ein teils extrem eingedunkeltes Kapitel jüdischen Lebens an der Regnitz. Schließlich war es der jüdische Hopfenhändler Carl Emanuel Dessauer, der sich 1884 den großbürgerlichen Gründerzeitbau errichten ließ. Es erscheint wie eine alptraumhafte Verkehrung der Geschichte, dass ausgerechnet die Villa von den Nazihorden als Sammelstelle für Juden missbraucht wurde, ehe man diese deportierte und somit in den fast sicheren Tod schickte. Ausstellung und Ausstellungsort spiegeln deutsch-jüdisches Leben als nicht zu leugnende Ingredienz Bamberger Stadtgeschichte wider.

Das Konzept der Schau ist eng auf die Lehrpläne der Schulen abgestimmt und wird altersgruppengemäß durch diverse Führungen und vielfältige museumspädagogische Angebote ergänzt, für die Johanna Krause und Judith Siedersberger von der Kulturwerkstatt verantwortlich zeichnen. Im Februar beispielsweise begaben sich die Museumspädagogin und die Künstlerin in einem sehr gut besuchten Vortrag auf Spurensuche nach dem Begriff Heimat und dessen Bedeutung. Als Ausgangspunkt dienten ihnen die von 1937 bis 1943 verfassten Tagebücher des jüdischen Mädchens Erika Löbl aus Bamberg. Darin thematisiert Erika ihre Kindheit ebenso wie jüdische Rituale und Feste, den Kindertransport nach England, die Weiterreise ins südamerikanische Ecuador und die dortige Wiedervereinigung der Familie Löbl. Eine interaktive Führung „Wenn Gedanken Worte werden – Erika Löbls Tagebuch“, zugeschnitten auf Schüler aller Schularten von der achten Jahrgangsstufe an, kann nach wie vor gebucht werden.

Zum Internationalen Museumstag am 18. Mai lädt die Villa Dessauer zwischen 14.30 Uhr und 16 Uhr zu einer nicht nur Kindern vorbehaltenen Aktion: Es dürfen Dreidel gebastelt werden. Der Dreidel ist ein traditionelles Spielzeug, ein Kreisel, auf dessen vier Seiten hebräische Schriftzeichen zu lesen sind. Damit spielten Kinder an Chanukka, dem achttägigen Lichterfest, zumeist um Süßigkeiten. Auch zu „Dreidel und Thorazeiger“ wird eine Erkundungstour (bevorzugt für Schüler der ersten bis sechsten Klasse) durch die Ausstellung angeboten, die dem jüdischen Alltag und Glauben nachgeht und an deren Schluss ein kleiner praktischer Teil steht. Die Führung „Was Ecclesia und Synagoge berichten“ macht sich auf die Spuren jüdischen Lebens im mittelalterlichen Bamberg. Fünfte bis achte Klassen gehen Fragen nach wie denen, ob noch jüdische Häuser existieren, ob archäologische Funde vorliegen und was dazu führte, dass man die Juden ächtete.

Schüler der Jahrgangsstufen acht bis zwölf können in der Villa Dessauer „Bambergs Blüte im 19. Jahrhundert“ in Augenschein nehmen. Zu dieser Hoch-Zeit trugen zahlreiche jüdische Bürger bei, die im wirtschaftlichen wie im kulturellen Leben der Stadt wichtige Positionen einnahmen. Es darf nicht vergessen werden, dass hinter dem geschäftlichen Erfolg harte Arbeit steckte und dass viele Juden Zwangstaufen in Kauf nahmen, damit sie, christlich getauft und zumindest auf dem Papier dem jüdischen Glauben fortan abhold, bedeutende Ämter bekleiden durften.

Eine Führung über den „Holocaust in Bamberg“ blickt auf den unheilbringenden Antisemitismus nach dem Ersten Weltkrieg, auf den Boykott jüdischer Geschäfte, auf die Verschleppung in Konzentrationslager, auf den verhängnisvollen Brand in der Pogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938, dem die Synagoge zum Opfer fiel. Es wird erörtert, wie man heute mit dieser tieftristen Vergangenheit umgeht und weiters, wie sich eine neue jüdische Gemeinde in Bamberg entwickeln konnte, die seit Sommer 2005 endlich wieder eine Synagoge in der Willy-Lessing-Straße hat.

Copyright Foto: © Pressfoto