Wer werden wir werden?

Bambergs Intendantin Sibylle Broll-Pape stellte den zweiten Teil ihrer Inszenierung von Mattew Lopez’ „Das Vermächtnis“ vor

veröffentlicht am 30.01.2024 | Lesezeit: ca. 5 Min. | von Martin Köhl

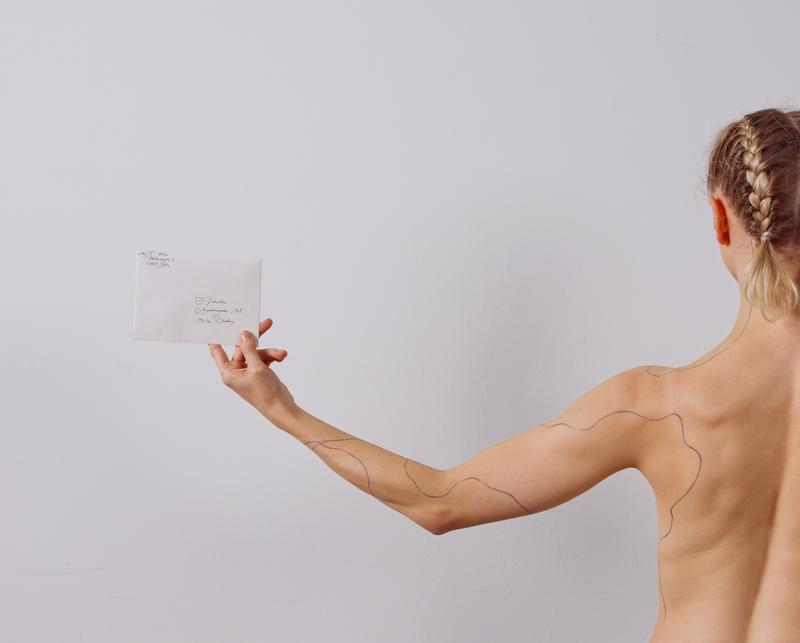

Bambergs Intendantin Sibylle Broll-Pape stellte den zweiten Teil ihrer Inszenierung von Mattew Lopez’ „Das Vermächtnis“ vor, Foto © Tim Czerwonatis

Wenn man nach einer Vorstellung aus dem Bamberger ETA-Hoffmann-Theater kommt, stellt sich aufgrund der verlässlich überzeugenden Schauspielerleistungen fast immer das Gefühl ein, einen guten Theaterabend erlebt zu haben, selbst dann, wenn man an Stück oder Inszenierung etwas auszusetzen hat. Das war auch diesmal so, freilich musste dafür ein Ausharren von nicht weniger als drei Stunden in Kauf genommen werden. Gleichwohl war das, was am Samstag als Premiere auf die Bühne kam, nur die Hälfte von Matthew Lopez’ „Das Vermächtnis“, denn zum Spielzeitbeginn galt es bereits bei Teil 1 dieses Schauspiels, gut drei Stunden durchzuhalten.

Nun also zum Zweiten. Das erfolgreiche Stück von Lopez spinnt den 100 Jahre alten Faden des Romans „Wiedersehen in Howards End“ von E.M. Forster weiter, indem dessen Motive in die 2010er Jahre versetzt werden, in die Endzeit der Obama-Präsidentschaft und in das queer-intellektuelle Milieu New Yorks. Modern gesprochen: in eine schwule Community, die aus Freunden besteht, aber fast wie eine Familie wirkt und im Übrigen auch so etwas wie ein gemeinsames Zuhause besitzt.

Das Tableau der Protagonisten – und hier sind alle Protagonisten – ist aus Teil 1 bekannt und wird nur durch einen Abgang verkleinert: Walter, der zwar die HIV-Epidemie überlebt hat, nun aber plötzlich gestorben ist und erst am Ende des Stücks zusammen mit dem anderen „Veteranen“ des Plots, Henry Wilcox, eine Art Wiederauferstehung darbieten darf. Und dabei beiläufig auch die lapidare Moral von der Geschicht verkündet: wir leben noch, wir sind einstweilen noch einmal davongekommen.

Natürlich ist dieser Befund bedeutsam, geht es doch um seinerzeit extrem diskriminierte Lebensentwürfe, die auch 100 Jahre später noch nicht in die wünschenswerte Normalität gefunden haben. Dabei sind die sieben Männer dieser Gruppe eigentlich so „normal“, wie man es sich nur vorstellen kann, mit ihren Attitüden, Empfindlichkeiten, Illusionen, Plänen und Träumen. Sozusagen das pralle Leben.

Interessant und wichtig ist es in diesem Zusammenhang, dass Matthew Lopez keineswegs ausschließlich die sexuelle Identität – quasi gleichmacherisch – in den Vordergrund rückt, sondern auch wirtschaftliche Ungleichheit und soziale Schichtung thematisiert. Henry beispielsweise darf nonchalant über seine Reichtümer reden und sogar bekennen, dass er die – notorisch schwulenfeindlichen – Republikaner politisch bevorzugt.

Überraschend ist der Beginn, denn es tritt eine neue Figur auf, die zwar nicht Teil der Bühnenwirklichkeit wird, aber eine Art vorweggenommenes Resumée der ganzen Geschichte vorträgt: Margret, die Mutter Tobys, verkörpert von Barbara Wuster. Am Ende, nachdem die HIV-Seuche ihre Arbeit gemacht hat, kümmert sie sich um die Übriggebliebenen.

Wenn sich das Personaltableau wieder mit den bereits bekannten jungen Männern füllt, steht zumeist Eric im Mittelpunkt, der mit seiner ruhigen und ausgleichenden Art (Daniel Seniuk) so gar nicht zu den emotionaler auftretenden Figuren zu passen scheint. Schon gar nicht zum Toby Darling des Marek Egert, für den alles stets eine Nummer größer sein muss, oder zum hin- und hergeschobenen Leo, der hier den Opferstatus „genießt“. Die Selbstverständlichkeit, mit der diese Figur unwidersprochen als Lustjunge herumgereicht wird, ist befremdlich, zumal hier nichts ironisch gebrochen ist oder gar gesellschaftskritisch gesehen wird.

Man kommt ins Sinnieren über die Kategorie der Verfügbarkeit, die, ginge es um die heterosexuelle Welt, stante pede in die Nähe des Missbrauchs gerückt würde. Überhaupt, diese Figur des Leo, die von Leon Tölle in Mimik und Gestik so gezeichnet wird, wie man schwule Menschen gerne karikaturhaft darstellt. Da stellt sich die Frage, was hier noch Rolle und was schauspielerische Identität ist.

Und es stellt sich angesichts der aktuellen Debatten im Theaterwesen um Blackfacing und andere Tabus die Frage, ob es statthaft sein kann, dass die Welt einer bezüglich ihrer Identität so eindimensionalen und hermetisch abgeschlossenen Gruppe überhaupt von einem Schauspielerensemble abgebildet werden darf, in dem es wahrscheinlich durchaus unterschiedliche sexuelle Orientierungen gibt.

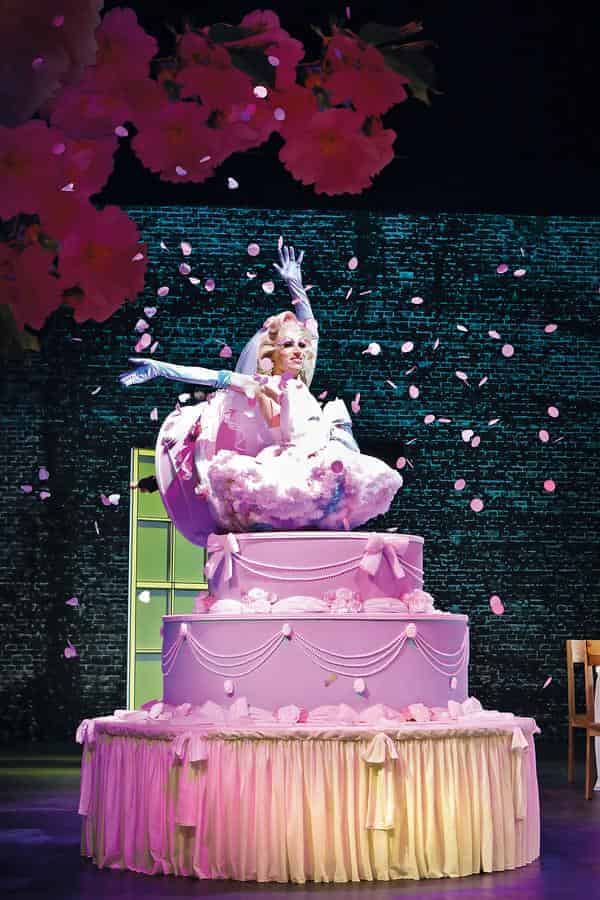

Jeremias Beckford, Pit Prager und Eric Wehlan komplettieren – abgesehen von den alten „Haudegen“ Florian Walter und Stephan Ullrich – in verschiedenen Rollen höchst überzeugend das Personal, während die Regisseurin sich für Tim Czerwonatis etwas ganz Besonderes ausgedacht hat: eine Dragqueen-Performance der Extraklasse, die darauf schließen lässt, dass dieser Schauspieler auch eine Ballettausbildung absolviert hat. Bravo!

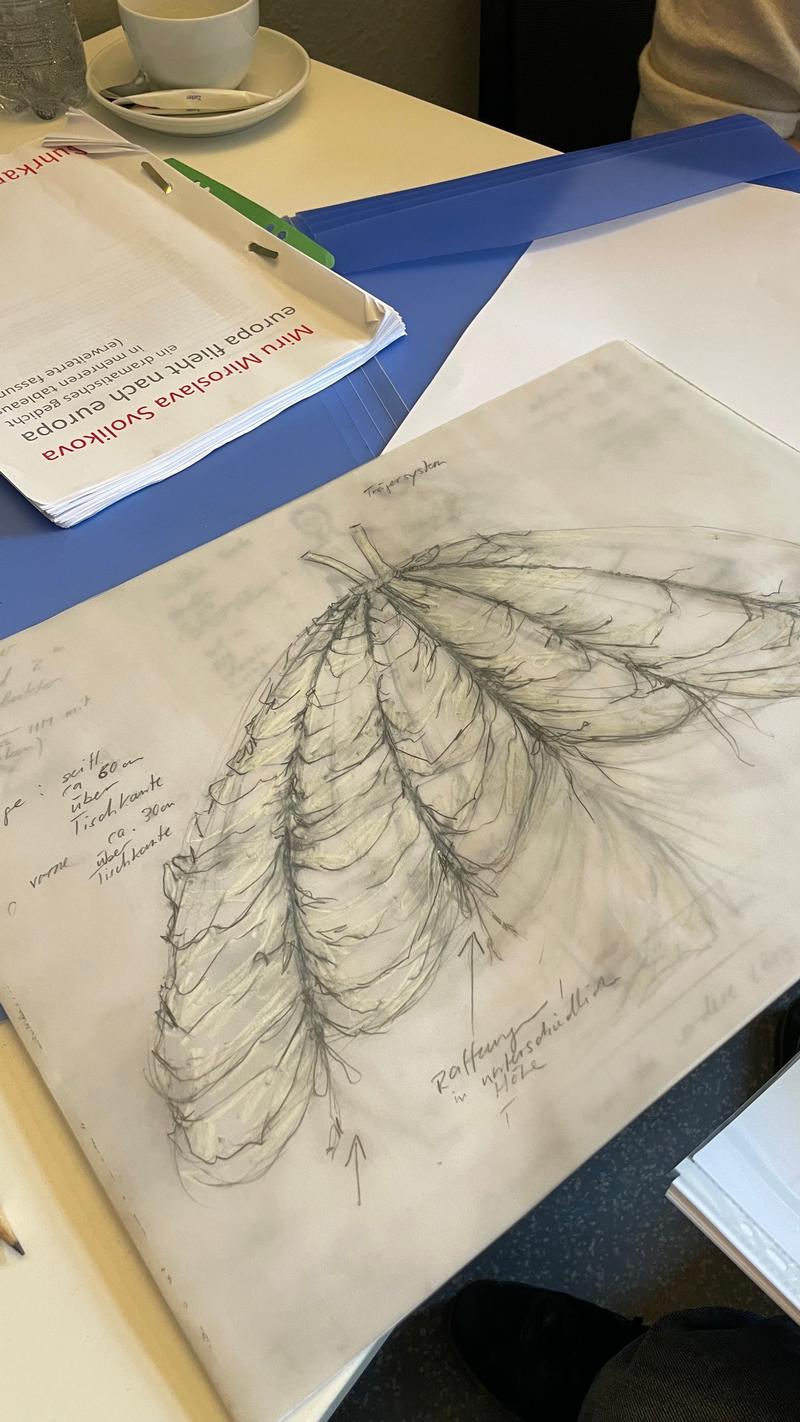

Die Inszenierung von Sibylle Broll-Pape ist eine runde Sache, souverän gemacht, zumal in der Personenführung, obwohl es sicherlich keine leichte Aufgabe war, ein Stück über sechs Stunden lang auf Spannung zu halten, das kein Zentrum besitzt, sondern sich episodenhaft verlängert, bis es zu einem Ende mit Fragezeichen kommt (wer werden wir werden?). Trixy Royecks ebenso praktisch-einfachen wie schlüssigen Bühnenideen sekundieren auf ideale Weise.

Was hier präsentiert wurde, war zwar gewiss nicht das „möglicherweise bedeutendste amerikanische Theaterstück des Jahrhunderts“, wie der im Programmheft zitierte „Daily Telegraph“ insinuiert, denn dafür gebricht es ihm an einem universelleren Anspruch und ist zu sehr auf eine spezifische Identität zugeschnitten. Aber es bietet eine überaus bewegende Innenschau an, die über sich hinaus weist und als „Vermächtnis“ eben doch zu eminenter politisch-gesellschaftlicher Relevanz findet.

Das Premierenpublikum zeigte sich am Samstagabend einmütig ebenso bewegt wie begeistert.