„Die Welt ist schlecht, aber das Leben ist schön“

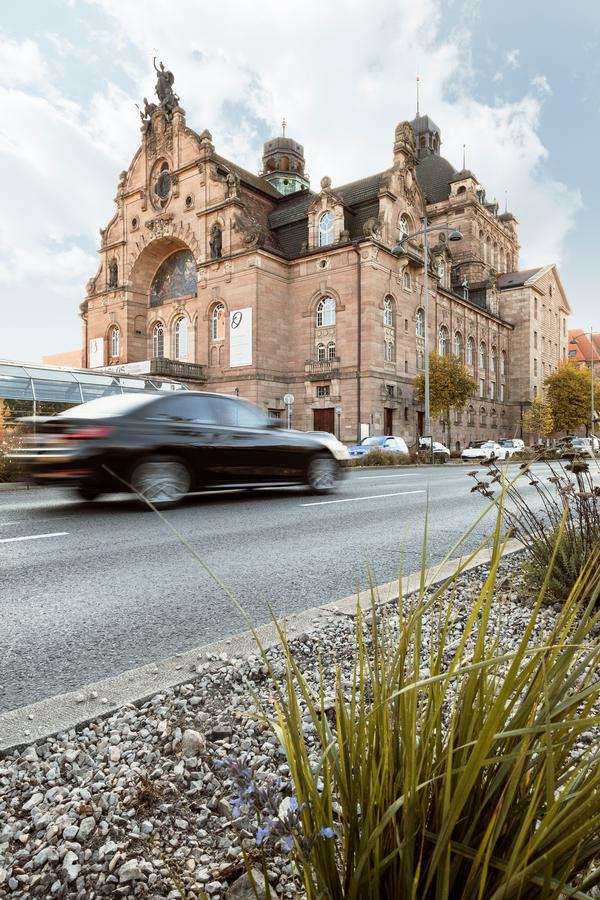

Mit der „Dreigroschenoper“ von Bertolt Brecht und Kurt Weill nimmt sich das Staatstheater Nürnberg ein zeitloses Werk vor

veröffentlicht am 11.01.2025 | Lesezeit: ca. 3 Min. | von Martin Köhl

Unser Interviewpartner: Jens Daniel Herzog, Intendant des Staatstheaters Nürnberg, Foto © Matthias Dengler

Vor knapp hundert Jahren kam Bertolt Brecht auf die Idee, sich mit dem Stoff der „Beggar’s Opera“ zu befassen. Daraus resultierte die Geburt eines Stückes „mit Musik in einem Vorspiel mit 9 Bildern“, so der ursprüngliche Titel. Es wurde eine recht schwierige Geburt, doch seit der Uraufführung im Jahre 1928 hat sich das ungemein originelle Werk weltweit einen festen Platz im Repertoire der Opernhäuser erobert und wird auch gerne auf den Operetten- und Musicalbühnen gezeigt. Namen wie Lotte Lenya (als Jenny) und Hans Albers (als Macheath) sind untrennbar mit der Rezeptionsgeschichte dieser Opernmoritat verknüpft, ebenso legendäre Regietaten. Große Beachtung fand zuletzt die Inszenierung Barrie Koskys, die um die halbe Welt ging. Das Staatstheater Nürnberg bietet ab dem 18. Januar (Premiere) seine Version des Stückes an. Die Inszenierung obliegt dem Intendanten (und Direktor der Musiktheatersparte) Jens-Daniel Herzog. Wir stellten dazu Fragen an den Regisseur.

Für mich ist das ein hochaktuelles Stück. Gar nicht so sehr vom Inhalt her, sondern von dem Geist her, aus dem es entstanden ist. Wir sind seit einiger Zeit alle so schlecht gelaunt, weil wir finden, dass die Welt und die anderen Menschen so schlecht sind. Brecht und Weill haben in viel härteren Zeiten gelebt und eine Antwort darauf gefunden: Die Welt ist schlecht, aber das Leben ist schön. Sie haben dem Pessimismus eine Nase gedreht, ohne deshalb zu behaupten, dass alles in Ordnung ist, im Gegenteil. Das ist das Kunststück dieses Stücks, und davon können wir uns heute was abschauen.

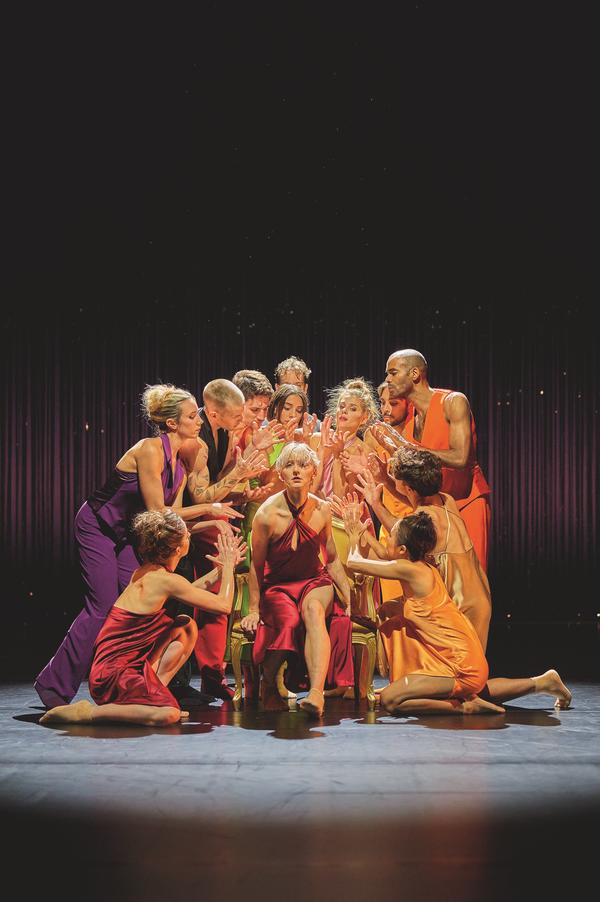

Wir wollen in Spielweise, Bühne und Kostümen das Revue-hafte des Stücks betonen. Eigentlich ist das Kellertheater. Wenn es so was noch gäbe, müsste es in einer verrauchten Bar spielen. Die „Dreigroschenoper“ hat keine Zeit und keinen Ort. Sie ist eine Idee, die sich Künstler von der Welt gemacht haben.

Ich sehe die „Dreigroschenoper“ nicht als ein besonders politisches Stück. Ein paar gut formulierte Sätze mit Kapitalismuskritik machen noch keine Gesellschaftsvision. Der Satz von Hannah Arendt ist rührend, weil man da gleich die deutschen Bildungsbürger vor sich sieht. Oje, es war vulgär und hat auch noch Spaß gemacht! Das kann man natürlich nicht zulassen.

Sie braucht singende Schauspieler oder spielende Sänger. Wir haben ein Opernensemble, das toll spielt, und ein Schauspielensemble, das toll singt. Die beiden schmeißen wir zusammen. Das perfekte Match.

Ja, diese Parodie einer Rachearie finde ich großartig. Da ist Weills ganze Liebe und Respektlosigkeit gegenüber der klassischen Oper drin.