500 Jahre Deutscher Bauernkrieg

Ein Aufstand, der Geschichte schreibt

veröffentlicht am 27.03.2025 | Lesezeit: ca. 30 Min. | von Ludwig Märthesheimer

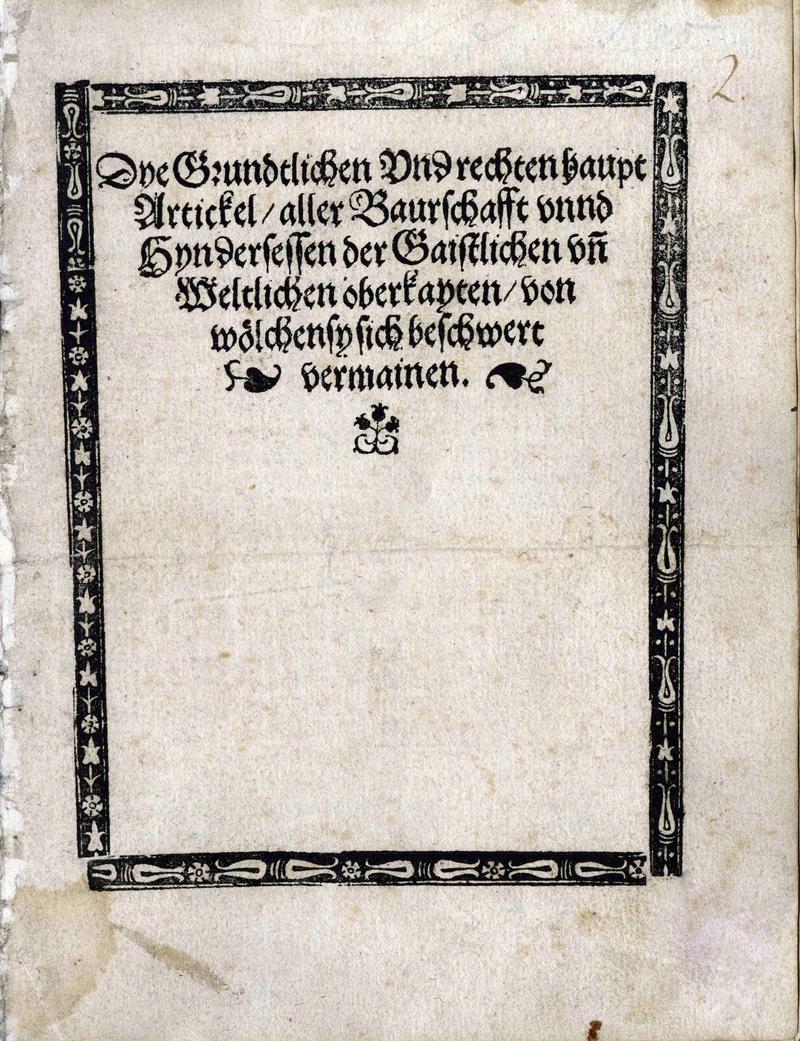

Projekt „Freiheit – Memmingen 1525“: Die Bundesordnung, Druck: Heinrich Steiner Augsburg, 1525, Bayerische Staatsbibliothek (Res/4 Eur. 332,33), Foto © Bayerische Staatsbibliothek München, Res/4 Eur. 332,33, urn:nbn:de:bvb:12-bsb00103415-7)

Im Jahr 1525 erreichte eine der bedeutendsten Revolten der europäischen Geschichte ihren tragischen Höhepunkt: der Deutsche Bauernkrieg. Anlässlich des 500. Jahrestages seiner Niederschlagung lohnt sich eine eingehende Betrachtung dieses Konflikts, der nicht nur eine soziale und wirtschaftliche, sondern auch eine tiefgreifende religiöse Dimension hatte. Die Forderungen der Aufständischen, die in den „Zwölf Artikeln“ von Memmingen festgehalten wurden, markieren einen frühen Meilenstein auf dem Weg zu Menschenrechten und bürgerlicher Teilhabe.

Die Wurzeln des Deutschen Bauernkriegs liegen in einem vielschichtigen Geflecht aus wirtschaftlichen, sozialen und religiösen Missständen. Die Bauern litten unter steigenden Abgaben, Frondiensten und willkürlichen Rechtsprechungen durch Grundherren. Während der Adel und die Kirche ihre Privilegien ausbauten, verschärfte sich die Not der ländlichen Bevölkerung. Parallel dazu führte die Reformation, insbesondere durch Martin Luther (1483-1546), zu einem tiefgreifenden Umdenken. Er war der führende Theologe der Reformation und hatte mit seinen Schriften gegen den Ablasshandel und für die direkte Beziehung des Gläubigen zu Gott eine große Bewegung angestoßen.

Anfangs zeigte er Verständnis für die Bauern und ihre Beschwerden, besonders in ihrer Schrift „Zwölf Artikel (1525)“, in denen sie sich auf christliche Grundsätze beriefen. Doch als der Bauernkrieg eskalierte und die Aufständischen zur Gewalt griffen, distanzierte sich Luther entschieden von ihnen. In seiner Schrift „Wider die räuberischen und mörderischen Rotten der Bauern“ (1525) forderte er die Obrigkeit auf, die Aufstände brutal niederzuschlagen. Er sah die bestehende Ordnung als gottgegeben an und lehnte revolutionäre Veränderungen strikt ab. Diese Haltung brachte ihm Unterstützung von Fürsten und Adel, entfremdete ihn aber von den radikaleren Strömungen der Reformation.

Aufstand, Unterdrückung und Folgen

Der erste große Aufstand entbrannte 1524 im süddeutschen Raum, besonders in Franken, Schwaben und Tirol. Dort formierten sich Bauernheere, die nicht nur gegen die Grundherren, sondern auch gegen reiche Städte und Klöster kämpften. Besonders prägend war die Rolle von Thomas Müntzer (1489-1525), der eine religiös motivierte, sozialrevolutionäre Bewegung anführte. Müntzer war ebenfalls ein reformatorischer Theologe, aber weit radikaler als Luther. Er forderte nicht nur eine religiöse, sondern auch eine gesellschaftliche und politische Umgestaltung.

Er predigte, dass Gott direkt zu den Gläubigen spreche und dass das Volk sich gegen ungerechte Herrscher auflehnen solle. Müntzer wurde zur geistigen Leitfigur der aufständischen Bauern, insbesondere in Thüringen. Er nahm aktiv an den Kämpfen teil und versuchte, die Bauern zum Widerstand zu mobilisieren. 1525 wurde er nach der entscheidenden Niederlage der Bauern in der Schlacht bei Frankenhausen gefangen genommen, gefoltert und hingerichtet.

In Memmingen formulierten die Aufständischen mit den „Zwölf Artikeln“ zentrale Forderungen, die eine frühzeitige Form von Menschenrechten darstellten: die Abschaffung der Leibeigenschaft, eine gerechtere Besteuerung und das Recht auf selbstbestimmte religiöse Praxis.

Die zwölf Artikel

(1) Freie Pfarrerwahl

(2) Abschaffung des Kleinzehnten, kirchliche oder gemeinnützige Verwendung der Großzehnten

(3) Aufhebung der Leibeigenschaft

(4) Freie Jagd und Fischerei

(5) Rückgabe der Wälder

(6) Reduzierung der Frondienste

(7) Einhaltung bestehender Besitzbedingungen

(8) Neufestsetzung der Abgaben an den Grundherren

(9) Feste statt willkürlicher Strafen

(10) Rückgabe der Allmenden (von Allen nutzbares Gemeindevermögen)

(11) Abschaffung des Mortuariums (Naturalabgabe an den Grundherrn beim Tod eines Hörigen) (12) Erklärung der grundsätzlichen Bereitschaft, auf alle Forderungen zu verzichten, die dem Wort Gottes nicht gemäß sind.

Die Reaktion der Obrigkeit ließ nicht lange auf sich warten. Unter Führung des Schwäbischen Bundes und unterstützt von Fürsten wie Philipp von Hessen und Georg von Sachsen wurde der Aufstand mit brutaler Härte niedergeschlagen. Die blutige Niederlage der Bauernheere, insbesondere in der Schlacht bei Frankenhausen im Mai 1525, bedeutete das Ende der Hoffnungen auf eine gerechtere Gesellschaft. Die Zahl der Opfer wird auf 70.000 bis 75.000 geschätzt.

Obwohl der Bauernkrieg scheiterte, wirkten seine Ideen weiter. Die „Zwölf Artikel“ fanden Eingang in spätere Konzepte von Freiheit und Gleichheit, und viele ihrer Forderungen wurden erst Jahrhunderte später verwirklicht. Der Aufstand hinterließ auch tiefe Spuren in der deutschen Kultur: Dichter wie Friedrich Schiller und Historiker wie Wilhelm Zimmermann nahmen sich des Themas an und machten es zum Symbol eines frühen Kampfs für Gerechtigkeit.

Im Jahr 2025 erinnert das 500-jährige Jubiläum des Deutschen Bauernkriegs daran, dass soziale Bewegungen selten sofort erfolgreich sind, aber langfristig Wirkung entfalten können. Die Auseinandersetzung mit dieser Geschichte zeigt, dass viele der damals formulierten Forderungen heute als selbstverständlich gelten – ein Ansporn, die Errungenschaften von Freiheit und Teilhabe weiter zu verteidigen.

Zahlreiche Ausstellungen und Veranstaltungen in Bayern, Baden-Württemberg und Thüringen würdigen dieses Ereignis, dessen Folgen bis in die heutige Zeit nachwirken. Wir versuchen, Ihnen an dieser Stelle einen Überblick über die wichtigsten Termine in den kommenden Monaten zu verschaffen.

Protest bis Utopie in Baden-Württemberg

Mit gleich fünf Projekten würdigt das Landesmuseum Württemberg den Deutschen Bauernkrieg in seiner großen Landesausstellung. In der Erlebnisausstellung „PROTEST! Von der Wut zur Bewegung“ kann in vergangene und aktuelle Protestbewegungen eingetaucht werden– global und regional, vom Bauernkrieg über die Friedensbewegung bis zum Klimastreik. Interaktive Stationen und immersive Welten ermöglichen es, Proteste aus der Innenperspektive zu erleben. So wird die Welt des Protests auf besondere Weise erfahrbar und regt an, mitzudiskutieren und neue Antworten auf die Frage zu finden: Wie wollen wir in Zukunft leben? Die Ausstellung ist noch bis zum 4. Mai 2025 im Landesmuseum Württemberg im Alten Schloss in Stuttgart zu sehen.

Noch bis zum 3. August 2025 läuft „Zoff!“, eine Mitmachausstellung für Kinder und Familien im Kindermuseum Junges Schloss im Landesmuseum Württemberg im Alten Schloss in Stuttgart. Streit gehört zum Leben, sowohl auf dem Schulhof, in der Kita, aber auch in der Familie – eben überall dort, wo Menschen zusammenkommen. Genau darum geht es in dieser Mitmachausstellung. Es werden Fragen gestellt - nach den Ursachen, aber auch nach möglichen Problemlösungen. Was bringt uns in Rage, wie gehen wir damit um und wie vertragen wir uns wieder? Und wie kann man eine Auseinandersetzung positiv kanalisieren, denn Streit ist auch immer eine Möglichkeit, Argumente zu gegenseitigen Standpunkten auszutauschen.

Kinder und Familien erfahren hier nicht nur, was Streit ist, sondern erleben an Mitmachstationen und durch Rollenspiele auch, wie Emotionen das Streiten beeinflussen.

Mit „LAUTSEIT1525“ startete das Landesmuseum Württemberg bereits im September 2024 ein digitales Großprojekt zum Bauernkrieg. „LAUTSEIT1525“ macht auf der Social-Media-Plattform Instagram Geschichten und Geschehnisse des Bauernkriegs auf innovative Weise und in persönlichen Erzählungen anschaulich. Zehn Charaktere aus Adel, Kirche, Bürger- und Bauernschaft schildern ihre eigene Sicht auf die historischen Ereignisse, darunter Götz von Berlichingen, einer der bekanntesten Bauernführer. Aber auch weniger populäre Hauptfiguren wie die Heilbronner Revolutionärin Margarete Renner ermöglichen in emotionalen Berichten unterschiedliche Perspektiven auf die bewegenden Themen und Momente dieser Epoche.

Das Projekt auf Instagram wird von der Website „lautseit1525.de“ flankiert. Dort findet die digitale Besucherschaft vertiefende Informationen und ausgewählte Digitalisate aus der Zeit der Bauernkriege. Ein Glossar, eine Zeitleiste, eine Karte und weitere interaktive Elemente bieten Orientierung und ermöglichen den Nutzer:innen, auf unterhaltsame Weise ein besseres Verständnis für die historischen Zusammenhänge zu gewinnen. „LAUTSEIT1525“ ist noch bis September 2025 abrufbar.

Ab 1. Mai 2025 führt „UFFRUR! … on the road“ an 17 Orten des Bauernkriegs in der ganzen Region. Für die Roadshow entwickelt das Landesmuseum Württemberg gemeinsam mit Gruppen und Vereinen aus der regionalen Soziokultur ein vielfältiges und unterhaltsames Programm, das den Wegen von 1524/25 folgt. Die Roadshow reist an Orte der Ereignisse und ist ein Initial für Veranstaltungen im gesamten fränkisch-schwäbischen Kulturraum. Gestartet am 28. und 30. April in Stuttgart, endet die Roadshow am 12. Oktober 2025 in Maulbronn. Alle Termine von „UFFRUR!... on the road“ findet man im Netz unter www.bauernkrieg-bw.de.

Wie definierten die Menschen des frühen 16. Jahrhunderts Freiheit und Gerechtigkeit? Der Antwort auf diese zentrale Frage geht die parallel zur Roadshow im Kloster Schussenried in Bad Schussenried gezeigte Ausstellung „UFFRUR! Utopie und Widerstand im Bauernkrieg 1524/25“ nach. Vom 26. April bis zum 5. Oktober 2025 kann man an diesem Originalschauplatz des Bauernkrieges (das Kloster wurde am 29. März 1525 von Bauern besetzt und geplündert) spektakuläre Originale aus Spätmittelalter und Früher Neuzeit bewundern. Das Besondere an dieser Ausstellung: Acht Hauptfiguren des Bauernkrieges werden als KI-generierte Figuren zum Leben erweckt. Sie ermöglichen so einen neuen Blick auf die historischen Ereignisse und lassen die Besucher:innen die Lebenswirklichkeiten und die Utopien von Aufständischen wie auch die Positionen ihrer Gegner besser verstehen

Auch die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg haben den Deutschen Bauernkrieg und das damit verbundene Ringen um Freiheit und Gerechtigkeit in den Mittelpunkt ihres Themenjahres gestellt. Von April bis Oktober ist das Landesmuseum Württemberg mit der Ausstellung „UFFRUR! Utopie und Widerstand im Bauernkrieg 1524/25“ zu Gast und führt u.a. mit acht digitalen Persönlichkeiten in die kulturhistorischen Hintergründe des Bauernkriegs ein. Im Mergentheimer Aufstand erhoben sich im Juni 1809 die Bauern gegen die Zwangsrekrutierungen des neuen Landesherrn König Friedrich von Württemberg – der Aufstand endete blutig. Sechs Todesurteile wurden umgehend vollstreckt (www.schloss-mergentheim.de).

Friedrich Schiller war Schüler der von Herzog Carl Eugen 1770 gegründeten „Militärischen Pflanzschule“, der späteren „Hohen Karlsschule“. Sein Widerstand gegen Herzog und Drill äußerte sich in seiner literarischen Tätigkeit, und er floh nach Mannheim (www.schloss-solitude.de). Die Badische Revolution machte das Residenzschloss Rastatt zum Schauplatz: Im Ehrenhof kam es im Mai 1849 zum Soldatenaufstand und nach Niederschlagung des Protests im Juli 1849 hielt man im Ahnensaal Standgerichte ab, die 21 Revolutionäre zum Tode verurteilten (www.schloss-rastatt.de).

Auch das Schweinfurter Museum Otto Schäfer ist mit sehr seltenen Leihgaben stolzer Teil der großen Landesausstellung Baden-Württemberg „UFFRUR! Utopie und Widerstand im Bauernkrieg 1524/25“. Unter anderen wird der Buchholzschnitt aus: 12 Artikel, „Die grundtliche unnd rechtenn haupt Artickel aller Bauerschafft“ aus dem Jahr 1525 nach Baden-Württemberg reisen. Außerdem stellt der Historische Verein Schweinfurt in Kooperation mit dem Museum Otto Schäfer das Thema „Bauernkrieg“ in einer Reihe von drei Vorträgen zur Diskussion. „Der Bauernkrieg 1525 unter theologischen und ethischen Perspektiven“ (30. März, 18 Uhr), der „Bauernkrieg und fränkische Reichsstädte“ (10. April, 18.30 Uhr) und „Überregionale Aspekte eines vermeintlich begrenzt regionalen Konflikts“ (21. Mai, 18.30 Uhr) sind spannende Themen die sicherlich zu intensiven Gesprächen und Diskussionen anregen werden.

Bayerns Beitrag zum Jubiläum des Bauernkriegs

Und damit wären die Jubiläumsfeierlichkeiten sodann in Bayern angekommen. Auch im Freistaat rüstet man sich für die Jubiläumsfeierlichkeiten zum 500. Jahrestag der Niederschlagung des Deutschen Bauernkrieges. Das Haus der Bayerischen Geschichte stellt mit „Projekt Freiheit – Memmingen 1525“ die Geschichte rund um die „Zwölf Artikel“ in den Mittelpunkt einer Bayernausstellung, die bis zum 19. Oktober zu sehen sein wird. Anhand von Ausstellungsstücken, spannenden Inszenierungen, Medien- und Hands-On-Stationen können die Besucherinnen und Besucher in die heute sicherlich fremd anmutende Welt des frühen 16. Jahrhunderts abtauchen.

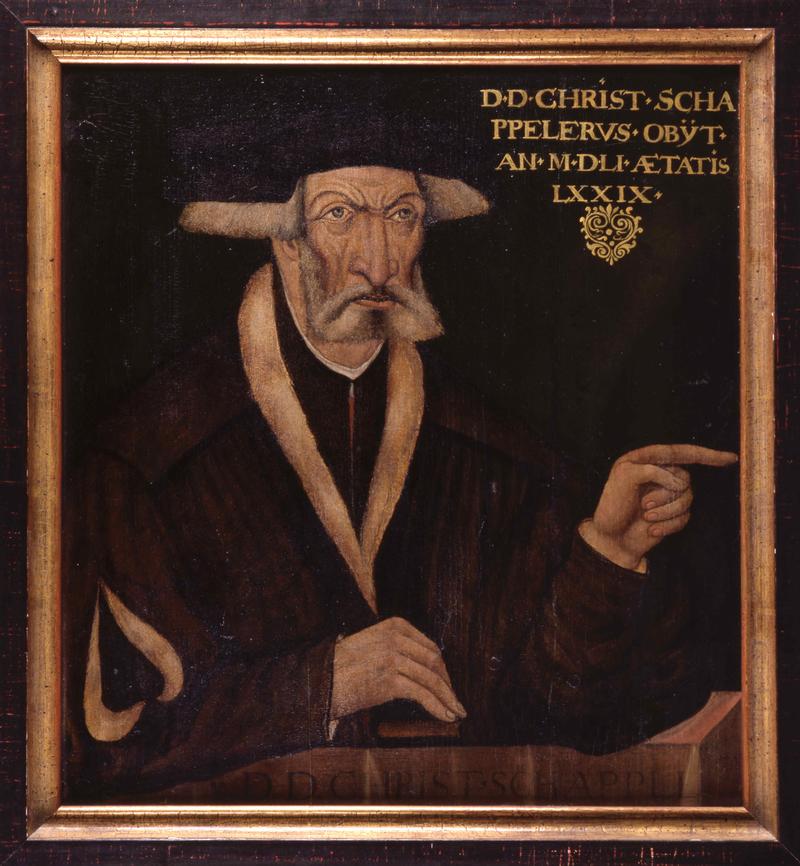

Gezeigt wird das Ganze im Dietrich-Bonhoeffer-Haus unter Einbeziehung der ehemaligen Zunftstube des Kramerzunfthauses in Memmingen. In diesem Gebäude hielten am 6. und 7. März 1525 die aufständischen Bauern ihre erste Tagsatzung und berieten, beeinflusst von dem Prediger Dr. Christoph Schappeler und dem Kürschner Sebastian Lotzer, ihre Bundesordnung, die 10 Bauernartikel. Überhaupt kommt Memmingen, nicht zuletzt als „Verfassungsort der 12 Artikel“, eine zentrale Bedeutung bei der Betrachtung der Geschehnisse des Deutschen Bauernkrieges zu. Die frühere Reichsstadt feiert das 500-jährige Gedenken dieser bahnbrechenden Ereignisse mit einem umfangreichen Programm voller Veranstaltungen, Ausstellungen, Festen und unterschiedlichen Begegnungs- und Austauschformaten.

Besucherinnen und Besucher erhalten Einblicke in die Welt von 1525. Gleichzeitig lädt das Programm dazu ein, die Ereignisse aus einer gegenwärtigen Perspektive zu betrachten. Denn: Auch heute streben Gesellschaften nach mehr Freiheit, kämpfen Aktivist:innen für gesellschaftliche Gerechtigkeit und setzen sich Verbände für mehr Teilhabe und Inklusion ein. Von spektakulären Lichtinszenierungen über interaktive Ausstellungen, bis hin zu Podiumsdiskussionen, Lesungen, Open-Air-Kinonächten, Konzerten und familienfreundlichen Programmpunkten: Das Spektrum der Formate ist vielfältig und lädt dazu ein, ein unvergessliches Fest der Freiheit und des Miteinanders in Memmingen zu erleben.

Ab Mai 1525 fanden die Auseinandersetzungen des Bauernkriegs auch in Würzburg statt. Nach schweren Kämpfen, die sich über den ganzen Monat hinzogen und nach der verheerenden Niederlage des Bauernheeres am 4. Juni 1525 in der Schlacht von Ingolstadt (bei Würzburg), bei der innerhalb von zwei Stunden 8.000 Bauern getötet wurden und der sich anschließenden Unterwerfung Würzburgs, ziehen die siegreichen Fürsten am 8. Juni 1525 in Würzburg ein.

Diesen Ereignissen tragen sowohl das Museum im Kulturspeicher mit der Ausstellung „BAUERN! Protest, Aufruhr, Gerechtigkeit“ als auch das Museum für Franken mit seiner Ausstellung „Freiheit*en“ Rechnung. Während das Museum im Kulturspeicher einen künstlerischen Bogen vom 19. Jahrhundert über die klassische Moderne zur Kunst der DDR sowie der Bundesrepublik spannt, bietet die in der historischen Kelterhalle des Museums für Franken gezeigte Ausstellung einen faszinierenden Einblick in die Ereignisse des Jahres 1525 und legt den Fokus auf die Beweggründe und Motive der Beteiligten: Warum kämpfen Bauern und Bäuerinnen gegen ihre Herren? Wie positionieren sich Bürgerinnen und Bürger in den fränkischen Städten? Welche Rolle spielen die Herren, die Fürstbischöfe, Äbte und Äbtissinnen bei der Eskalation des Konfliktes?

Begleitet werden die Ausstellungen von einem facettenreichen Veranstaltungsprogramm, das sich schwerpunktmäßig in den Monaten März bis Juni, aber letztlich über das gesamte Jahr streckt. Dieses reicht von einem Mittelaltermarkt, Konzerten, Theaterperformances, Lesungen, Führungen bis hin zu Projekten der kulturellen Bildung und digitalen Vermittlung. Dabei sollen wissenschaftliche, politische und kulturelle Diskurse initialisiert und zugleich auch unterhaltende Projekte umgesetzt werden, um die Geschichte aus verschiedenen Perspektiven zu erzählen und sie im Hinblick auf das aktuelle Zeitgeschehen zu beleuchten.

Florian Geyer, fränkischer Reichsritter und Truppführer im Dienst des Markgrafen Albrecht von Brandenburg-Ansbach, spielte im Deutschen Bauernkrieg als Führer des sogenannten Schwarzen Haufens (Anm. d. red.: Der Schwarze Haufen war ein Odenwälder Bauernheer) eine wesentliche Rolle. Aus diesem Grund steht auch bei den Giebelstädter Florian-Geyer-Festspielen in diesem Jahr der Bauernkrieg im Zentrum der Aufführungen. Mit dem Stück „Mitten ins Herz“, das vom 18. Juli bis zum 2. August 2025 zu sehen sein wird, soll die Zuschauerschaft in das Jahr des Bauernaufstandes entführt werden. Vor dem Hintergrund der Geschichte(n) um Florian Geyer wird in der Ruine des historischen Geyerschlosses wieder eine Menge Action, Pferde, Schwertkämpfe, Kanonendonner und viel Pyrotechnik zu bewundern sein. Mystische Momente und eine einzigartige Gänsehautatmosphäre sind vorprogrammiert, kurz: ein mitreißendes Spektakel in fantastischem Ambiente. Aber, Geschichte lässt sich nicht umschreiben. Und so ist es wie immer, das Ende der Erhebung erleben nur die Unbelehrbaren und die Bürokraten. Übrig bleibt ein verwüstetes Land. Der Tod hält reiche Ernte … (www.florian-geyer-spiele.de).

Fährt man von Giebelstadt ca. 50 Kilometer weiter in südlicher Richtung, erreicht man Rothenburg ob der Tauber, die ehemalige Reichsstadt und jetzt mittelalterlich anmutendes Kleinod an dem Grenzfluss zwischen Bayern und Baden-Württemberg. Die Stadt spielte im Deutschen Bauernkrieg eine bedeutende Rolle. Nach der Besetzung durch die aufständischen Bauern und Führung von Florian Geyer im April 1525 und dem Beitritt Rothenburgs zum Bauernbund, fiel Rothenburg nach der Niederlage der Bauern in der Schlacht von Ingolstadt (Unterfranken) in die Hände der fürstlichen Truppen unter dem Befehl des Truchsess von Waldburg. Die Stadt musste hohe Strafzahlungen leisten und verlor ihre politische Autonomie teilweise an die Landesherren. Mehrere Anführer der Aufständischen, darunter Bürgermeister Tilemann Frieß, wurden hingerichtet.

Sich dieser bedeutenden Rolle im Bauernkrieg bewusst, haben die Verantwortlichen in Rothenburg ob der Tauber für 2025 ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm aufgelegt. Bis 31. Dezember 2025 läuft die große Sonderausstellung „Die Waffen einer Reichsstadt“ und zeigt dabei eine der größten „Waffensammlungen“ Deutschlands. Auch die Roadshow „UFFRUR!... on the Road“ wird am 28. Juni in Rothenburg ob der Tauber Halt machen. Erzähltheater, Lesungen, eine Operngala, Konzerte, Stadtführungen und andere Veranstaltungen sind Programmpunkte im diesjährigen Festreigen anlässlich des Jubiläums.

Ein besonderer Hinweis sei uns gestattet. Die Reichsstadt-Festtage finden heuer vom 5. bis 7. September statt, eine wunderbare Gelegenheit, die Geschichte Rothenburgs hautnah zu erleben und in die Atmosphäre vergangener Zeiten einzutauchen. Wie bereits in den Jubiläumsjahren 2014 und 2024 werden unter der Regie von Reiyk Bergemann am Samstag gegen 14.45 Uhr die Historiengruppen „Schillingsfürster Bauernhaufen“ und „Schwarze Schar Ohrenbach“ die Rothenburger Geschehnisse des Jahres 1525 auf dem Marktplatz szenisch vergegenwärtigen (www.rothenburg.de).

Thüringen und der Kampf um Freiheit

Denkt man an den Deutschen Bauernkrieg, dann kommt man an der zentralen Rolle, die Thüringen dabei spielte, nicht vorbei. Insbesondere die Führungsfigur Thomas Müntzer und die radikale Ausprägung des Aufstands in der Region sind dabei fest im Gedächtnis geblieben. Der Aufstand in Mühlhausen, das unter Müntzers Führung zu einem wichtigen Stützpunkt des Bauernkrieges wurde und die Schlacht bei Frankenhausen am 15. Mai 1525, bei der die Aufständischen vernichtend geschlagen wurden und in deren Folge Thomas Müntzer gefangen genommen, gefoltert und hingerichtet wurde, stehen heute noch exemplarisch für Thüringens Beteiligung am Aufstand der Bauern. Die katastrophale Niederlage in Frankenhausen markierte das Ende der Aufstände und hatte weitreichende politische Folgen. Um dieser Bedeutung Rechnung zu tragen, hat man auch in Thüringen mehrere Veranstaltungen und Ausstellungen initiiert.

So finden die Thüringer Schlössertage 2025 vom 6. bis 9. Juni unter dem Motto „Aufgestanden! Herrschaft und Volk“ statt. Die Thüringer Residenzen, wie beispielsweise das Residenzschloss in Altenburg, das Neue Palais in Arnstadt, das Schloß Burgk, die Dornburger Schlösser, Schloss Friedenstein in Gotha, das Sommerpalais in Greiz, Schloss Kochberg, die Veste Heldburg, Schloss Molsdorf, die Heidecksburg in Rudolstadt, Schloss Schwarzburg, Schloss Sondershausen, Stadtschloss Weimar und das Ensemble Bastille öffnen ihre Tore und rücken das Wechselspiel zwischen den einstigen Landesherren und der Bevölkerung in den Fokus. Besucherinnen und Besucher erwartet ein facettenreiches Programm mit thematischen Führungen, Ausstellungen, Konzerten und Mitmachangeboten für die ganze Familie.

Thüringen beherbergt eine einzigartige Dichte an solchen historischen Residenzen, in denen sich die Geschichte der Region auf eindrucksvolle Weise widerspiegelt. Die prachtvollen Schlösser der Fürstenfamilien stehen für Macht und Prunk vergangener Jahrhunderte. Doch wie lebte die einfache Bevölkerung? Wie gestaltete sich ihr Alltag in einer Gesellschaft mit strikten Hierarchien? Trotz fester Strukturen kam es immer wieder zu Aufbegehren und Veränderungen – Entwicklungen, die nicht nur die Gesellschaft, sondern auch Kunst und Musik beeinflussten. Und so wird auch das musikalische Erbe während der Thüringer Schlössertage lebendig. Die renommierte Konzertreihe Thüringer Schlosskonzerte bringt an drei historischen Spielorten hochkarätige Aufführungen auf die Bühne. In Schloss Molsdorf wird das Trio Balticum in der Besetzung Kristina Kato, Vilnius Liene und Eugen Mantu mit ihrem Programm „Von Sankt Petersburg bis Paris“ das Publikum begeistern. Auf der Bühne im Sommerpalais Greiz wird die Capella Jenensis (Claudia Mende, Gertrud Ohse, Tillmann Steinhöfel, Petra Burmann und Daniel Trumbull) mit ihrem „in Stile fantastico“ zu hören sein und im Alten Schloss Dornburg präsentieren Julian Freibott und Ralph Neubert Schuberts Liederzyklus – „Die schöne Müllerin“.

Die Eintrittskarten für die Konzertreihe können über www.thueringerschlosskonzerte.de erworben werden.

Bad Frankenhausen war am 15. Mai 1525 Schauplatz einer der entscheidendsten Schlachten im Deutschen Bauernkrieg. Die Bauern sammelten sich bei Bad Frankenhausen und errichteten eine Verteidigungsstellung auf dem Schlachtberg. Sie waren jedoch schlecht ausgerüstet und militärisch unerfahren. Die fürstlichen Truppen unter Philipp von Hessen und Georg von Sachsen hatten etwa 6.000 gut ausgebildete Soldaten mit Artillerie. Am 15. Mai griffen die Fürsten die Bauern an und richteten ein Massaker an. Rund 6.000 Bauern wurden getötet, während die Verluste der Fürsten gering blieben.

Da Thüringen nicht nur Schauplatz eines entscheidenden Wendepunktes des Aufruhrs, sondern auch finaler Wirkungsort des radikalen Reformators Thomas Müntzer war, hat die Thüringer Landesregierung beschlossen, den 500. Jahrestag des Deutschen Bauernkrieges zum Anlass zu nehmen, um in Mühlhausen und in Bad Frankenhausen 2025 eine Thüringer Landesausstellung auszurichten.

Die eindrucksvolle Mühlhäuser Marienkirche mit dem höchsten Kirchturm Thüringens ist weit über die Stadtgrenzen sichtbar. Als Architektur- und Geschichtsdenkmal, Müntzergedenkstätte, Konzerthaus sowie Begegnungsort mit Religion und Kultur ist die Marienkirche eng mit dem Geschick der Stadt und ihrer Bürger verbunden. Zur Landesausstellung 2025 ist der Ausstellungsbereich im Museum St. Marien | Müntzergedenkstätte der Gesellschaft und ihrem Wandel zu Beginn des 16. Jahrhunderts gewidmet. Hier werden die Besucherinnen und Besucher in die historische Lebenswelt, bestehenden gesellschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen sowie auftretenden gesellschaftlichen Verwerfungen eingeführt.

Die ehemalige Klosterkirche „St. Crucis“ zählt deutschlandweit zu den bedeutendsten Bettelordenskirchen, die sich bis heute erhalten haben. Sie beeindruckt durch eine schlichte, von Maß und Proportion bestimmte Architektur. Die 1802 profanierte Kirche wird seit 1975 museal sowie als Konzert- und Tagungsstätte genutzt. Während der Landesausstellung 2025 stehen im Bauernkriegsmuseum Kornmarktkirche die Geschehnisse und Umstände des Bauernkriegs der Jahre 1524 und 1525 im Fokus. Ausgehend von den bäuerlichen Forderungen und entlang der überlieferten Ereignisse werden die Besucherinnen und Besucher an die handelnden Akteure sowie die gesellschaftlichen Herausforderungen der Zeit herangeführt. Diese Herausforderungen und historischen Fragestellungen weisen mit ihrer ungebrochenen Aktualität und Relevanz direkt in die Gegenwart eines jeden Einzelnen.

Das Haupthaus der Mühlhäuser Museen wurde zwischen 1868 und 1870 ursprünglich als Gymnasium im Stil der Neorenaissance errichtet. Seit der Gründung eines Heimatmuseums 1928 wird das Gebäude am Lindenbühl jedoch vor allem museal genutzt. Nach einer umfangreichen Modernisierung im Jahr 2013 eröffnete das Haus als Kulturhistorisches Museum neu. Im Kulturhistorischen Museum wendet sich die Landesausstellung 2025 der Deutung und Rezeption des Bauernkriegs seit dem 16. Jahrhundert zu und endet schließlich in der Gegenwart. Zentral ist hierbei die teilweise widerstreitende Verquickung von Erinnerung, konfessioneller oder politischer Instrumentalisierung und künstlerischer Interpretation. Die Besucherinnen und Besucher werden angeregt, die Freiheit(-en) von Erinnerung, Wissenschaft und Kunst zu hinterfragen.

Über der Stadt Bad Frankenhausen thront mit dem Panorama Museum ein zylindrisches Bauwerk, das ein beeindruckendes Gemälde von 14 Metern Höhe und 123 Metern Umfang birgt: das Panoramabild »Frühbürgerliche Revolution in Deutschland«, ausgeführt von Werner Tübke (1929–2004) in Öl auf Leinwand von 1983 bis 1987. Das imposante Kunstwerk zählt mit über 3.000 Einzelfiguren zu den größten und figurenreichsten Gemälden der neueren Kunstgeschichte und bietet ein lebhaftes Zeitpanorama des 16. Jahrhunderts. Im Rahmen der Landesausstellung 2025 „freiheyt 1525 – 500 Jahre Bauernkrieg“ werden dem zentralen Panoramabild die historischen Vorbilder Tübkes im Original zur Seite gestellt und in die Epoche von Humanismus, Renaissance und Reformation eingebettet. Alle wesentlichen Informationen zu den Ausstellungen in Mühlhausen und Bad Frankenhausen findet man online unter www.bauernkrieg2025.de.

Auch im sächsisch-anhaltinischen Halle an der Saale, zur Zeit des Bauernkrieges eine bedeutende Handels- und Bischofsstadt, die zum Erzstift Magdeburg gehörte, kam es zu Unruhen unter Handwerkern, Bürgern und einfachen Leuten. 1525 versuchten Bauern und aufständische Bürger die Stadt unter ihre Kontrolle zu bringen. Besonders im April und Mai kam es zu Aufständen gegen kirchliche Einrichtungen und gegen den erzbischöflichen Einfluss. Thomas Müntzer predigte auch in dieser Region und seine Ideen von sozialer Gerechtigkeit und einer neuen Gesellschaftsordnung fielen in Halle auf fruchtbaren Boden, besonders bei der verarmten Stadtbevölkerung und Handwerkern. Die Aufstände wurden brutal niedergeschlagen, die Stadt blieb aber ein Zentrum reformatorischer Bewegungen, die langfristig zur Schwächung der geistlichen Herrschaft beitrugen.

Ab 23. Mai zeigt das Kunstmuseum Moritzburg die Ausstellung „Planetarische Bauern. Landwirtschaft, Kunst, Religion“. Es werden 30 internationale, zeitgenössische Positionen zu sehen sein, die eigens für diesen Anlass entstehen. Künstlerinnen, Künstler und Kollektive gehen in diesem Teil der dezentralen Landesausstellung Sachsen-Anhalt „Gerechtigkeyt 1525“ der Frage nach, inwieweit die Themen des Bauernkrieges auf unsere Gegenwart übertragbar und noch immer aktuell sind. Für dieses große Projekt weicht sogar die Sammlungspräsentation zum 20. Jahrhundert im West und Nordflügel (ab Ende Oktober dann wieder zu besichtigen), sodass insgesamt etwa 2.500 qm Ausstellungsfläche für die Video-, Raum-, Klang- und Wandinstallationen, plastischen Werke und Gemälde zur Verfügung stehen. Auch im Hof, im Gotischen Gewölbe und in den historischen Zimmern im Talamt wird es Installationen geben. Das Begleitprogramm sieht zahlreiche Vorträge und Veranstaltungen vor – auch außerhalb bei Partnern der Stadt, so im Planetarium, im WUK Theater und in der Saline. Wichtige Besucherinformationen findet man unter www.kulturstiftung-st.de.

Bauernkrieg als True-Crime-Podcast – MDR, BR und SWR beleuchten ein revolutionäres Kapitel deutscher Geschichte

Seit dem 28. Februar 2024 können Hörerinnen und Hörer in eine der dramatischsten Episoden der deutschen Geschichte eintauchen. In der neuen Podcast-Staffel „Das war der Bauernkrieg“, produziert von MDR, BR und SWR, wird die Rebellion der Bauern des 16. Jahrhunderts in einem erzählerisch packenden und journalistisch fundierten Format aufgearbeitet. Der Podcast reiht sich in den aktuellen Trend historischer True-Crime-Formate ein und schafft es, ein fünfhundert Jahre altes Thema lebendig und fesselnd zu gestalten.

Die Bauernkriege von 1524 bis 1526 waren eine der großen sozialen Erhebungen der deutschen Geschichte. Unter dem Einfluss der Reformation und wachsender sozialer Ungleichheit begehrten die Bauern gegen ihre feudalen Herren auf. Ihre Forderungen nach Gerechtigkeit, fairer Besteuerung und Mitbestimmung trafen auf erbitterten Widerstand des Adels. Die Bewegung wurde mit brutaler Gewalt niedergeschlagen, zehntausende Bauern verloren ihr Leben.

Das Podcast-Team beleuchtet in vier Episoden die Hintergründe des Aufstands, porträtiert seine Anführer und zeigt die langfristigen Folgen für die europäische Geschichte. Besonders im Fokus steht Thomas Müntzer, der radikale Theologe, der zu einem der charismatischsten Anführer des Aufstands wurde und am Ende hingerichtet wurde.

Was diesen Podcast besonders macht, ist die Mischung aus tiefgehender historischer Analyse und spannendem Storytelling. Originalquellen werden durch die Sprecher lebendig gemacht, Historiker und Historikerinnen liefern Kontext, und atmosphärische Soundeffekte versetzen das Publikum in die Zeit des 16. Jahrhunderts. So wird Geschichte nicht nur faktenreich vermittelt, sondern auch emotional erlebbar gemacht.

Ein weiteres herausragendes Merkmal ist die parallele Betrachtung mit heutigen sozialen Bewegungen. Was trieb die Menschen damals zur Revolte? Welche Parallelen gibt es zu heutigen Protestbewegungen? Die Macher des Podcasts schaffen es, den Bauernkrieg nicht als abgeschlossenes Kapitel, sondern als relevanten Bezugspunkt für die Gegenwart darzustellen. Die Rebellion der Bauern war mehr als ein gescheiterter Aufstand – sie war ein Frühsignal sozialer Gerechtigkeitsbewegungen in Europa. In Zeiten wachsenden Unmuts über soziale Ungleichheit, steigende Lebenshaltungskosten und politische Spannungen bietet der Podcast einen spannenden Reflexionsraum. Gerade das macht „Das war der Bauernkrieg“ so hörenswert: Er verbindet Vergangenes mit der Gegenwart und regt zum Nachdenken an.

Wer sich für Geschichte interessiert, gerne spannende Narrationen hört und gleichzeitig mehr über gesellschaftliche Bewegungen verstehen will, sollte sich diesen Podcast nicht entgehen lassen. Abzurufen unter www.ardaudiothek.de.

Der Deutsche Bauernkrieg mag 500 Jahre zurückliegen, doch seine Themen sind zeitlos. Der Kampf um soziale Gerechtigkeit, Teilhabe und faire Lebensbedingungen prägt Gesellschaften bis heute. Viele der Forderungen, die einst in den „Zwölf Artikeln“ formuliert wurden, erscheinen uns heute selbstverständlich – doch sie mussten über Jahrhunderte hinweg erstritten werden. Die Erinnerung an den Bauernkrieg zeigt, dass soziale Bewegungen selten sofort erfolgreich sind, aber langfristig tiefgreifende Veränderungen anstoßen können. Auch heute stehen weltweit Menschen für ihre Rechte ein, protestieren gegen Ungleichheit und setzen sich für mehr Gerechtigkeit ein. Das Jubiläum von 1525 ist daher nicht nur ein Rückblick auf die Vergangenheit, sondern ein Anstoß zur Reflexion über die Gegenwart: Wie können wir die Errungenschaften von Freiheit und Teilhabe bewahren – und was sind die Kämpfe unserer Zeit?