„Das Museum als dritter Ort“

Die Kunststadt Aschaffenburg hat mit Johannes Honeck einen neuen Museumsleiter

veröffentlicht am 26.09.2025 | Lesezeit: ca. 10 Min. | von

Johannes Honeck, Leiter des Christian Schad Museums und der Kunsthalle Jesuitenkirche, Foto © Elmar Witt

Eigentlich immer eine gute Idee: Auf nach Aschaffenburg – der Kunst wegen! Denn zwischen Würzburg und Frankfurt etabliert sich das beschauliche Aschaffenburg am Main immer mehr als Stadt der Kunst. Gleich mehrere Ausstellungshäuser laden hier fußläufig zu hochkarätigen Ausstellungen ein – in markanter Ausstellungsarchitektur von Barock und Klassizismus bis in die Gegenwart. Derzeit sind es acht Museen, die sich unter der Dachmarke „Museen der Stadt Aschaffenburg“ präsentieren – in einer Stadt mit nur 70.000 Einwohnern!

Und es gibt auch einen neuen Mann der Kunst in Aschaffenburg! Johannes Honeck, ehemals Leitung Kommunikation und Vermittlung an der Kunsthalle Mannheim, ist an die Museen der Stadt Aschaffenburg gewechselt. 40 Jahre jung ist der Kunsthistoriker, der vor kurzem die Leitung des Christian Schad Museums und der Kunsthalle Jesuitenkirche der Stadt Aschaffenburg übernommen hat. Wir sprachen mit ihm über seinen Werdegang, über vergangene und aktuelle Projekte – und über das, was er in Aschaffenburg erreichen will …

Lieber Herr Honeck, noch vor wenigen Monaten steckten Sie in dem großen Projekt rund um die Jubiläumsausstellung zur Neuen Sachlichkeit in Mannheim – jetzt sind Sie hier am Main. Ist es Ihnen schwergefallen, das traditionsreiche Haus in Mannheim zu verlassen?

Man geht ja immer mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Natürlich fällt es nicht leicht, die Kunsthalle Mannheim zu verlassen, zumal ich dort als Leiter der Abteilung für Kommunikation und Vermittlung eine unbefristete Stelle hatte und Teil großartiger Projekte wie der Jubiläumsausstellung Neue Sachlichkeit war. Gleichzeitig habe ich gespürt, dass es nach vielen Jahren in großen Institutionen Zeit für den nächsten Schritt ist: in Aschaffenburg mit einem kleinen Team unmittelbar zu wirken und ein Haus inhaltlich weiterzuentwickeln. Natürlich vermisse ich Mannheim, aber umso schöner ist es, dass Aschaffenburg jetzt zu einem neuen Lebensmittelpunkt wird.

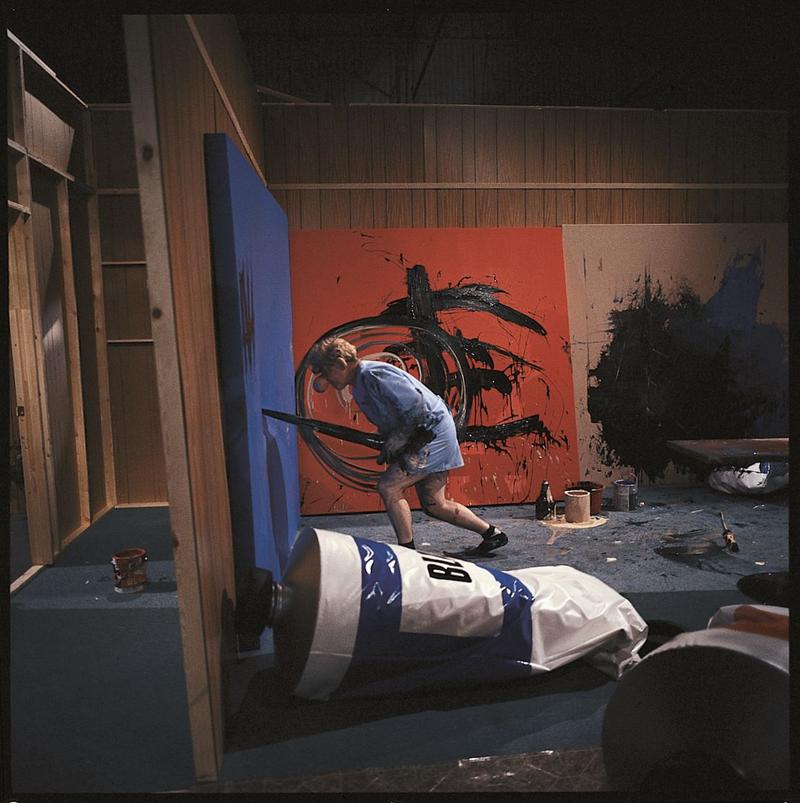

Die Kunsthalle in Mannheim war nicht ihre erste Station. Sie haben Kunst- und Bildgeschichte an den Universitäten Berlin, Jena und Freiburg studiert, an der Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden volontiert und als Pressereferent und Kurator gearbeitet. Bis 2022 wirkten Sie als Sammlungsmanager im Bröhan-Museum, dem Landesmuseum für Jugendstil, Art Déco und Funktionalismus in Berlin. Haben Sie so etwas wie einen Karriere-Masterplan?

Einen wirklichen Masterplan hatte ich nie. Rückblickend ergibt sich aber eine klare Linie. Jede Station hat mir neue Perspektiven eröffnet, und die logische Konsequenz ist, irgendwann selbst die Zügel in die Hand zu nehmen und nicht nur Projekte oder Abteilungen, sondern ein ganzes Haus zu gestalten. Aschaffenburg bietet dafür ideale Voraussetzungen: ein Wechselausstellungshaus mit anspruchsvollem Programm und zugleich ein Museumsensemble mit sehr unterschiedlichen Sammlungen. Hier treffen Leidenschaft für Kunstgeschichte, Freude an Kommunikation und der Wunsch, inhaltlich zu gestalten zusammen. Dass mir PD Dr. Thomas Schauerte dafür die nötigen Freiräume eröffnet, gibt Rückenwind.

Aber vielleicht gehen wir nochmal ganz zurück. Aufgewachsen sind Sie auf der Bodenseehalbinsel Höri, also einer überaus geschichtsträchtigen Kulturlandschaft, denken wir an Herrmann Hesse, Otto Dix oder Erich Heckel. War diese Prägung wichtig für Sie?

Auf der Höri wächst man zwangsläufig mit Namen wie Hesse, Dix oder Heckel auf. Das schafft Nähe, war für mich aber kein vorgezeichneter Weg in die Kunst. Mein Onkel interviewte als Kulturjournalist sogar Otto Dix, für mich damals eher spannende Familiengeschichte als Offenbarung. Ich komme nicht aus einem Kunsthaushalt, meine Eltern sind Kosmetikerin und Ingenieur. Sie haben mir vor allem Neugier, Offenheit und Interesse an Kultur vermittelt – und mich in allem unterstützt. Deshalb war die Höri für mich weniger Mythos als Normalität eines kulturreichen Umfelds. Dass ich heute Museen mitgestalte, verdanke ich genau dieser Mischung aus Bodenhaftung und Offenheit.

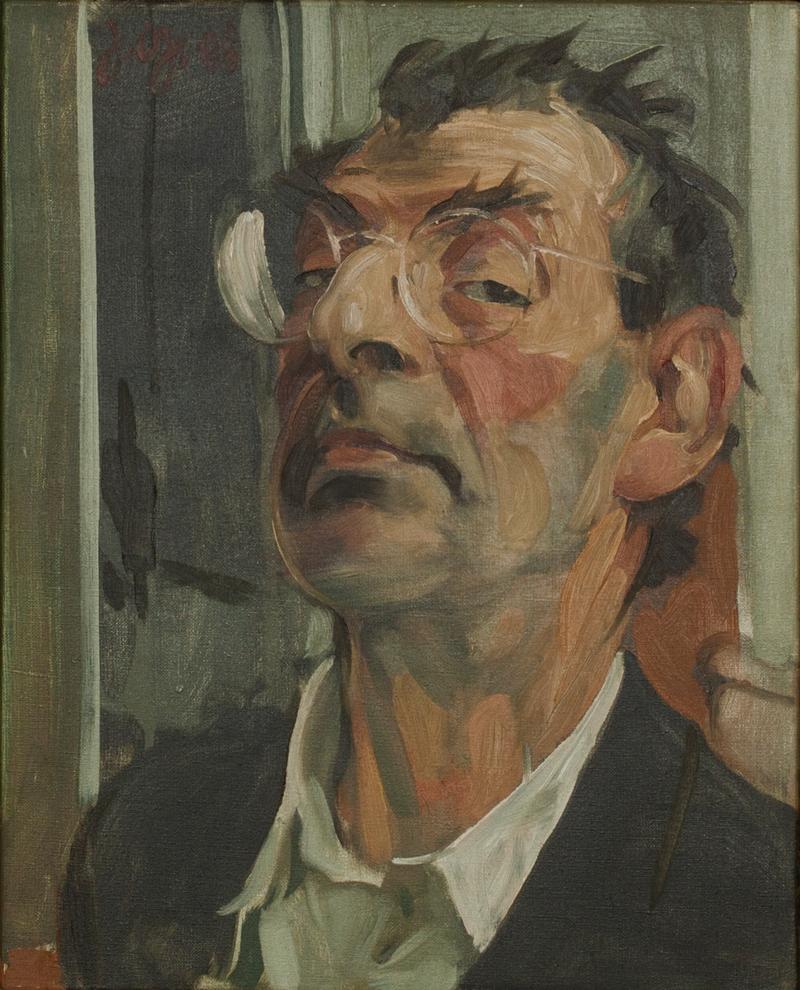

Die Neue Sachlichkeit und der Verismus sind Ihnen mit Dix ja quasi in die Wiege gelegt und waren in Mannheim für Sie ein ganz wichtiges Thema. Und jetzt sind Sie Leiter des Christian Schad Museums, das 2022 eröffnet wurde!

Alle Schaffensperioden des Meisters der neuen Sachlichkeit werden hier gezeigt, aber auch die Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts erzählt: Schads Flucht im Ersten Weltkrieg in die Schweiz, die Entstehung von Dada in Zürich, die Entwicklung der ersten Schadographien, seine Zeit in Rom und Berlin, die Hinwendung zum Nationalsozialismus schließlich. Welche Pläne haben Sie mit dem Haus? Und was fasziniert Sie an Schad?

Christian Schad ist für mich ein Seismograf seiner Zeit: mit präzisem Blick auf Menschen, Lust am Experiment und biografischen Brüchen, die die Verwerfungen des 20. Jahrhunderts spiegeln. Das Museum möchte ich zu einem Labor entwickeln, mit wechselnden Fokusräumen, etwa zu den Schadographien oder seiner Zeit im Zürcher Dada-Kreis. Wichtig ist mir, Schad in Dialog mit zeitgenössischer Kunst zu stellen, etwa jetzt im Herbst mit Johannes Grützke. Ein nächster Schritt ist die Einrichtung eines grafischen Kabinetts mit jährlichen Wechselausstellungen. Dazu kommen größere Projekte wie eine Wiedervereinigung seiner bedeutendsten Porträts der 1920er Jahre. Als Museumsneubau auf höchstem technischen Stand können wir international mithalten. Das Christian Schad Museum ist weltweit einzigartig, und wir wollen dieses Potenzial konsequent nutzen.

Wie schaut es mit der Kunsthalle Jesuitenkirche und ihren Wechselausstellungen aus? Die Jesuitenkirche ist ja ein echter Klassiker in Aschaffenburg – Kunst wird in einem Sakralbau aus dem 17. Jahrhundert präsentiert. Welche neuen Akzente sollen hier gesetzt werden?

Die Kunsthalle soll ein Resonanzraum werden, architektonisch wie programmatisch. Statt bloßer Hängungen plane ich thematische Reihen und Einzelpräsentationen, oft auch im Dialog mit Christian Schad. Die Höhe des Kirchenschiffs eröffnet besondere Möglichkeiten für Installationen, Licht- oder Klangarbeiten, ergänzt durch Performances im Arkadenhof. Den Auftakt bildet im Herbst die Ausstellung zu Johannes Grützke. 2026 feiern wir das 50-jährige Jubiläum mit einer großen Schau zum Kunstpreis der Stadt Aschaffenburg, anschließend folgt die Sammlung Jägers. Ein weiterer Höhepunkt wird die Retrospektive zu Christa Näher, die 2027 ihren 80. Geburtstag feiert. Generell interessiert mich die Neubewertung von Künstlerinnen, die wichtige Impulse gesetzt haben und zuletzt zu wenig beachtet wurden.

Es gibt schon neue Veranstaltungs-Konzepte, nämlich den „Kulturhock“ und das „Open Office“. Was genau ist das? Was kann man da erleben?

Mich interessiert das Museum als Dritter Ort, ein Raum zwischen Arbeit und Zuhause, offen für Austausch. Deshalb bauen wir neue Formate auf. Der Kulturhock ist unser lockerer Feierabendtreff: alle zwei Monate im Arkadenhof, mit Getränken, Musik und Gesprächen in entspannter Runde. Jeder bringt etwas mit, es geht um Begegnung auf Augenhöhe. Ziel ist, dass daraus auch Eigeninitiativen entstehen, etwa ehrenamtliche Formate für Schulklassen. Das Open Office öffnet dagegen die Werkstattseite. Einmal pro Woche verlege ich mit meiner Kollegin das Büro in die Kunsthalle, sodass Besucherinnen und Besucher Einblick in unsere Arbeit erhalten und eigene Ideen einbringen können. Die Resonanz ist groß, viele wollen wissen, was im Museum passiert. Für Kinder gibt es zudem ein Werklabor im Treppenhaus, das immer Bezug zu den aktuellen Ausstellungen oder zu Christian Schad nimmt.

Es war zu hören, dass Sie auch mit regionalen Künstlerinnen und Künstlern zusammenarbeiten wollen. Gibt es da schon konkrete Ideen?

Ein Museum ist immer auch Teil seiner Stadt. Mit der Kunsthalle haben wir ein Haus mit internationaler Strahlkraft, das zugleich Bühne für regionale Künstler sein kann. Dafür haben wir mit dem Projektraum Kornhäuschen ein Gewächshaus im Arkadenhof bespielt, ein niederschwelliges Format, das zeitgenössische Kunst wie ein Rhizom durch die Stadt wachsen lässt. Aktuell zeigen wir Ralf Münz´ Arbeit Neuron. Das Programm wird auch im kommenden Jahr fortgesetzt. Wichtig ist uns, Stimmen aus der Region einzubeziehen – nicht nur künstlerisch, sondern auch historisch und theoretisch, etwa im Gespräch mit Dr. Brigitte Schad und Elisabeth Claus, die die Kunsthalle und den Kunstverein entscheidend geprägt haben.

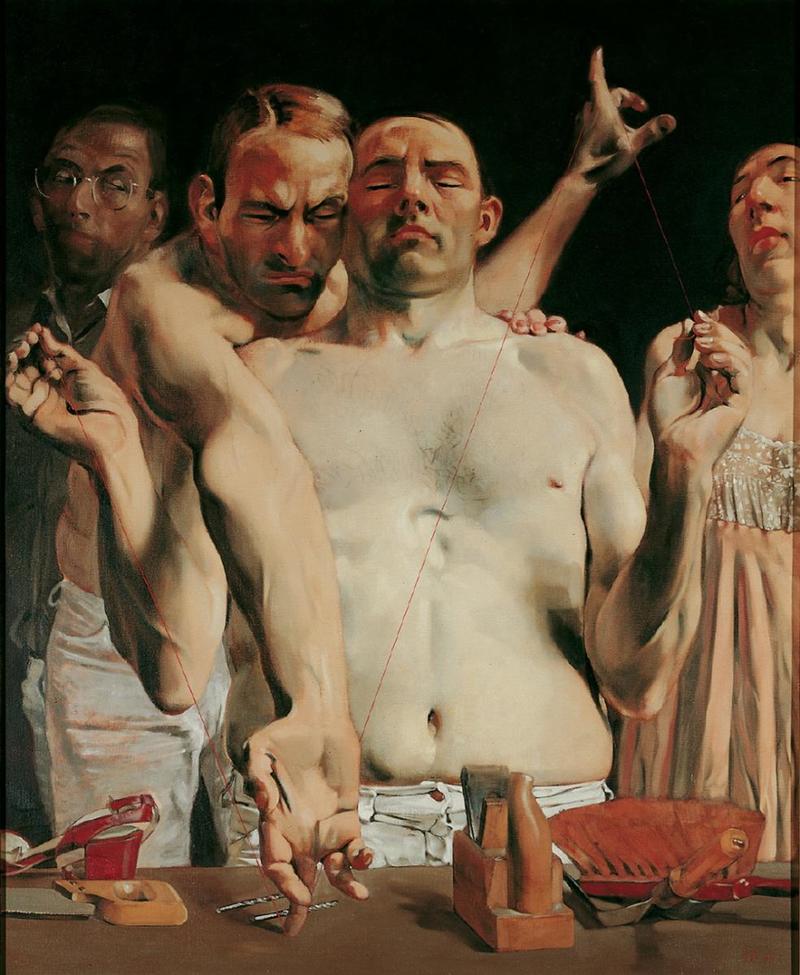

Mit der Ausstellung „Johannes Grützke. Der Menschenmaler“ eröffnet am 20. September eine Ausstellung in der Kunsthalle Jesuitenkirche, die einen ganz großen Vertreter der figurativen Malerei in der deutschen Nachkriegskunst würdigt. Was schätzten Sie ganz persönlich an Grützke?

An Johannes Grützke schätze ich seinen unbestechlichen Blick auf den Menschen. Er nimmt das Individuum ernst, mit all seinen Widersprüchen, schonungslos, aber nie zynisch. Seine Werke verbinden Ironie mit großer Humanität und bergen immer neue Rätsel. Kaum glaubt man, einen Aspekt entschlüsselt zu haben, öffnet sich schon wieder eine andere Ebene. Besonders spannend ist der Bezug zu Christian Schad. Beide sind präzise Beobachter ihrer Zeit und konzentrieren sich hartnäckig auf das Menschenbild, wenn auch mit unterschiedlicher Bildsprache. Schad analytisch-kühl, Grützke ironisch und monumental. In diesem Spannungsfeld entsteht ein Dialog, der für unser Museumsensemble ideal ist.

Wie haben Sie sich denn im „bayerischen Nizza“ eingelebt? Wo trifft man Sie denn abends bei einem Glas Wein?

Ich habe mich sehr schnell eingelebt. Aschaffenburg hat eine angenehme Größe, viel Geschichte und kurze Wege. Am Anfang habe ich die klassischen Orte ausprobiert: Im Gulli war ich gerne, das geht ja nach der Insolvenz nicht mehr. Ab und zu sitze ich im Gude, aber inzwischen komme ich am Schlappeseppel nicht mehr vorbei, und das finde ich ziemlich gut. Mir ist wichtig, Teil des Stadtlebens zu sein, Museum und Alltag sollen keine getrennten Welten sein. Am liebsten bin ich natürlich im Arkadenhof beim Kulturhock oder im Open Office in der Kunsthalle zu finden.

Vielen Dank, Herr Honeck!

Johannes Grützke in der Kunsthalle Jesuitenkirche

In der Kunsthalle Jesuitenkirche trifft barocke Raumrhythmik auf eine Malerei, die den Menschen ungeschönt ins Zentrum stellt. „Johannes Grützke. Der Menschenmaler“ (20. 9. 2025–22. 2. 2026) ist die erste umfassende Präsentation des Berliner Künstlers in der Region – mehr als 50, teils großformatige Arbeiten öffnen ein Panorama der Rollen, Maskeraden und Absurditäten, das zugleich komisch und bitter ernst ist.

Das Kuratorische verzichtet bewusst auf die beruhigende Chronologie. Stattdessen entfaltet sich die Ausstellung in vier thematischen Akten, die wie Bühnenbilder durch den Raum gesetzt sind: Der Mensch als körperliche und psychische Präsenz; Humor und Ironie als Mittel der Distanzierung; die Gesellschaftssatire mit ihrem Blick auf Macht und Konvention; schließlich Grützkes produktiver Griff in die Bildtraditionen von Mythos, Religion und Geschichte, die er mit gezielten Brechungen in die Gegenwart kippt.

Diese Dramaturgie ist mehr als ein gedanklicher Rahmen – sie strukturiert Wege, Sichtachsen, Pausen. Gemälde aus öffentlichen und privaten Sammlungen bilden das Rückgrat; selten gezeigte Skulpturen verschieben den Blick, geben der Malerhand Volumen und Eigengewicht. Nischen und Altarräume der profanierten Kirche werden zu Haltepunkten, an denen Grützkes Figuren – priesterlos und präzis – die Bühne übernehmen.

Ein kluger Kunstgriff macht das Publikum zu Mitspielenden: Ein Spiegelkabinett im Ausstellungsraum lädt dazu ein, sich im Dialog mit den Bildern selbst zu entdecken – als Betrachter:in und zugleich als Figur im sozialen Tableau. Aus der klassischen Betrachtung wird eine Spielsituation, in der die Jesuitenkirche als Resonanzkörper wirkt und der Raum die Frage nach dem Menschenbild zurückwirft.

Kontextualisiert wird die Schau durch den Dialog zum Christian Schad Museum gleich nebenan: Während Schad mit der Kühle der Neuen Sachlichkeit das Individuum seziert, arbeitet Grützke mit expressiver Überzeichnung, pathosfest und doch lakonisch. Zwei Temperamente, eine Obsession: der Mensch. Diese Nachbarschaft ist keine Anekdote, sondern konzeptionelle Folie der Präsentation.

Auch das Begleitprogramm folgt der Idee des Gesprächs: regelmäßige Führungen, ein offenes „Kulturhock“-Format im Arkadenhof, ein Impulsvortrag zu Grützkes Paulskirchen-Bild „Der Zug der Volksvertreter“ – Stationen, die die Ausstellung als lebendigen Parcours durchdeklinieren und das Sehen sozial verankern. Die Museumskalender belegen die Taktilität dieser Dramaturgie bis in den Winter hinein.

Johannes Michael Wilhelm Grützke (1937–2017) wurde in Berlin geboren, studierte an der Hochschule für Bildende Künste und nahm 1962 am letzten Sommerkurs Oskar Kokoschkas teil – eine Schule des Blicks, nicht der Manier. 1973 initiierte er mit Manfred Bluth, Matthias Koeppel und Karlheinz Ziegler die „Schule der neuen Prächtigkeit“, die gegen die herrschende Abstraktion einen satirisch aufgeladenen Realismus setzte.

Sein monumentales Hauptwerk im öffentlichen Raum, der Paulskirchen-Zyklus „Der Zug der Volksvertreter“ (1989–91), verbindet klassischen Gestus mit politischer Choreographie – ein Panorama, das die Würde des Zeremoniells ebenso zeigt wie seine Theaterhaftigkeit. Diese Doppelbelichtung prägt auch die Aschaffenburger Schau: Erzählbilder, die Moralität nicht behaupten, sondern verhandeln.

Grützkes Malerei ist ein Erzählen in Haltungen: Hände, Blicke, Gewichte der Körper. Sein Humor ist keine Pointe, sondern ein Erkenntnismittel; seine Ironie kein Abwinken, sondern die Form, mit der Nähe und Distanz austariert werden. Darum tragen die kleineren Sujets ebenso wie die großformatigen Leinwände – „Himmel und Hölle“, „Darstellung der Freiheit“, „Die Gesundheit“ – eine klare Theatralik in den Alltag und holen das Erhabene auf Augenhöhe.

Dass die Kunsthalle dienstags bis 20 Uhr, sonst bis 18 Uhr geöffnet hält, passt zur Idee der Zugänglichkeit; der Katalog (u. a. mit einem Beitrag von Eduard Beaucamp) verlegt die Debatte vom Ausstellungsraum in die Hand. So zeigt Aschaffenburg nicht nur Grützke – es zeigt, wie man ihn lesen kann: als Gegenwartsklassiker, der uns noch immer erklärt, warum das Menschliche eine Bühne braucht.