Gesang als atmende Energiequelle

Das Landestheater Coburg stellt eine Neuinszenierung von Giacomo Puccinis „La Bohème“ vor

veröffentlicht am 21.10.2025 | Lesezeit: ca. 7 Min. | von Martin Köhl

Am 1. November wird sie Premiere haben, und die Puccini-Aficionados dürfen sich schon jetzt auf eine Musik freuen, deren opiatisches Verführungs- und Überwältigungspotenzial seit über hundert Jahren sicher wirkt: „La Bohème“ kommt auf die Bühne des Coburger Globe-Theaters. Das ist schon deshalb eine gute Nachricht, weil die Coburger Puccini-erprobt sind und die Musik in jedem Fall in guten Händen sein wird. Aber wie kann man dieses auf den Opernbühnen notorisch präsente Werk heute noch inszenieren, ohne es entweder der Gefälligkeit anheimzugeben oder es interpretatorisch zu verbiegen?

GMD Daniel Carter wird diese neue Produktion musikalisch in die Hand nehmen, Emily Hehl die Inszenierung verantworten. Die noch junge Regisseurin hat bereits an mehreren Häusern – darunter auch größere wie das Essener Aalto-Theater, die Dortmunder Oper oder die Wiener Staatsoper – gearbeitet und sich nachdrückliche Zustimmung erwerben können.

Frau Hehl, Sie haben sich in Ihrer noch jungen Karriere als Regisseurin schon an einige der dicken Brocken aus dem romantischen Opernrepertoire gewagt, darunter Verdis "Macbeth". Welche Rolle nimmt der Tanz in Ihrer Arbeit ein?

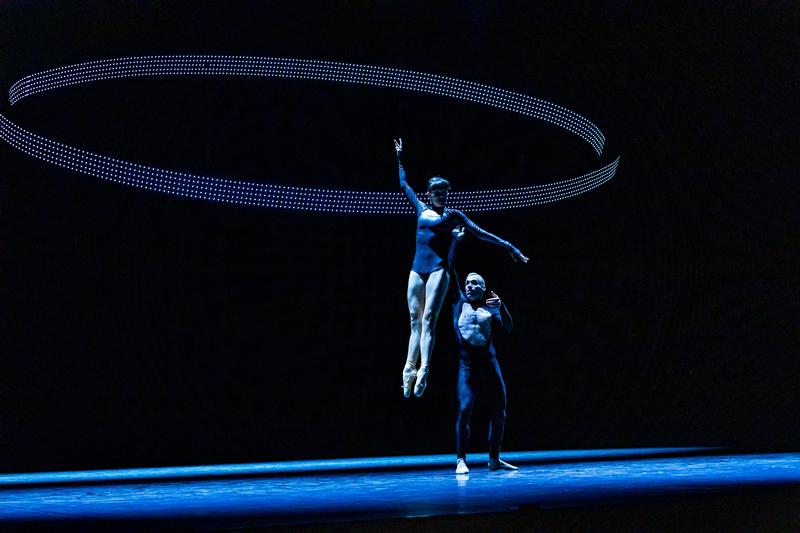

Die Partitur ist der Ausgangspunkt für jede meiner Inszenierungen. Ich setze mich mit den Noten ans Klavier und arbeite mich durch das Stück. Erst später entstehen Überlegungen, welche theatralen Mittel für dieses Werk notwendig sind. Da ich neben den klassischen Operninszenierungen regelmäßig in anderen theatralen Feldern arbeite, liegt der Tanz nah. Doch unabhängig davon finde ich die Auseinandersetzung mit anderen Kunstformen – Tanz, Sprechtheater, bildende Kunst, Performance – enorm wichtig. Oper kann durch die Konfrontation mit sich selbst nur bedingt wachsen. Aber ich arbeite nicht mit einem bestimmten Prinzip. Für jede Inszenierung muss ich entscheiden, was ebendieses Stück braucht, um das Publikum zu fesseln.

Kann man mit diesen Mitteln eine Oper erzählen?

Es gibt zahllose Mittel, mit denen Oper erzählt werden kann. Doch in meinen Augen sind Körper und Stimmen der absolute Grundstein! Opulente Bühnen- und Kostümbilder sind beeindruckend, auch ich lasse mich von diesen Abenden gerne verzaubern! Jedes Theater, jede Bühne hat andere Möglichkeiten. Die visuelle Welt ist ein mögliches Mittel der Erzählung, doch die singenden Körper, die bewegten Stimmen, die Instrumente – das sind die atmenden Energiequellen, die mich im Publikum erreichen und bewegen.

Welche Gründe neben dem puren Repertoirewert gibt es, eine Oper wie Puccinis „La Bohème“ heute noch auf den Spielplan zu setzen?

Für mich ist der Repertoirewert der Wert des Stückes selbst. „La Bohème“ steht seit zahllosen Jahren auf zahlreichen Spielplänen, eben weil es ein unglaubliches Werk ist. Man muss sich hin und wieder vor Augen halten, dass das Repertoire eine Erfindung ist. Zu Beginn der Operngeschichte wurden Werke gespielt, um anschließend zur Seite gelegt zu werden. Erst nach und nach wurden Stücke erneut gespielt, Komponisten zu genialen Künstlern befunden. Doch es mussten auch viele weniger gute Werke entstehen, um den Kanon zu kreieren, den wir heute als unser geliebtes Repertoire bezeichnen. Was ist ein „gutes“ Werk, warum haben sich Werke wie „La Bohème“ erhalten, und warum wurden andere vergessen?

Neben historischen, politischen, finanziellen und praktischen Argumenten gibt es in meinen Augen noch einen Grund: Die Werke, die in uns widerhallen, bleiben erhalten. „La Bohème“ resoniert noch immer mit unseren Sehnsüchten, Emotionen, Ängsten und unserer Hoffnung. Deshalb spielen wir dieses Stück wieder und wieder!

Wäre allein die suggestive und üppige Musik Puccinis ein Grund dafür, das Stück quasi ewig zu spielen und es interpretativ konventionell einzuhegen? Einem Teil des Publikums könnte das gefallen ...

Puccini komponiert sehr exakt. Dieses Werk ist einer der Höhepunkte des Verismo. Jeder Ton steht mit einer Handlung oder Emotion in Verbindung, es gibt keine Note zu viel. Puccini schreibt der Regie wörtlich vor, was sie zu inszenieren hat.

„La Bohème“ zu inszenieren ist eine große Verantwortung. Das Publikum geht in dieses Stück, um in diese Welt einzutauchen, um zu träumen und berührt zu werden. Nicht, um sich verkopfte Regiekonzepte zu Gemüte zu führen. Trotzdem erfordert die Bühne des Globe in Coburg natürlich andere Lösungen als eine große Guckkastenbühne. Doch die Nähe und Intimität in Coburg ist für „La Bohème“ ein Geschenk! Als Zuschauerin sehe ich Mimi und Rodolfo direkt in die Augen, sitze mitten im Momus, und spüre Mimis letzten Atemhauch und Rodolfos verzweifelten Schrei direkt auf der eigenen Haut.

Verarmtes Künstlermilieu im 19. Jahrhundert – was daran wäre heute eine denkbare Entsprechung?

Die Idee der „Aktualisierung“ von Opern ist in meinen Augen ein merkwürdiges Konzept. Die Regie verbuddelt eine Interpretation, und das Publikum versucht zu erraten, was sich die Regie wohl dabei gedacht hat. Da bleiben das Werk und die Kunst selbst oft auf der Strecke. Ich nehme das Publikum ernst. Wir gehen ins Theater, um zu sehen, zu spüren, zu träumen. Die sinnliche Ebene des Theatererlebens ist so viel stärker als eine rein intellektuelle.

Die Emotionen, die die Figuren in „La Bohème“ durchleben, sind heute so aktuell wie zur Zeit der Uraufführung. Dafür muss eine Regie das Milieu nicht „aktualisieren“ oder eine Entsprechung finden. La Bohème erzählt von jungen Menschen, die versuchen, Leichtigkeit und Liebe in einer komplexen Welt zu finden. Menschen, die versuchen, ihr Leben in einer düsteren Welt durch Imagination und Kunst erträglich zu machen.

Was könnte die Folie für Mimi sein?

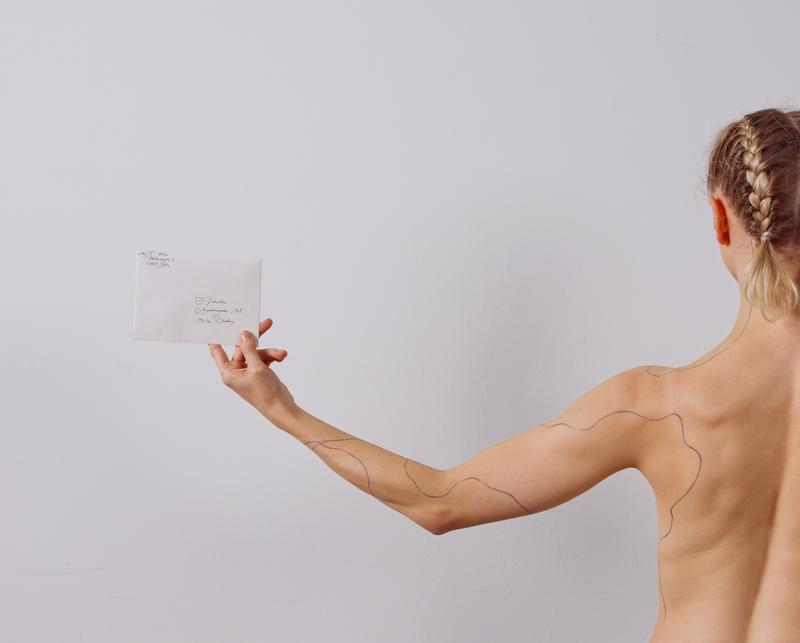

Was auf das Milieu zutrifft, greift in meinen Augen auch für diese Figur. Eine Folie ist nicht notwendig, da die emotionale Welt der Figur so aktuell ist. Mimi ist eine junge Frau, die stark, neugierig und lebensfroh ist. Doch sie ist krank, sie weiß ganz genau, dass ihr Leben früher zu Ende gehen wird. Doch wie oft wissen wir Dinge, und verdrängen sie umso stärker? Mimi liebt das Leben mit all seinen Facetten, und sie versucht, ihren Ängsten so lange wie möglich aus dem Weg zu gehen.

Doch die Literaturgeschichte schenkt uns eine Parallele zu Mimi. Hans Christian Andersen schreibt das Märchen „Das Mädchen mit den Schwefelhölzern“ einige Jahre bevor Puccini geboren wird. Es ist die Geschichte eines Mädchens, das in Armut lebt und an einem Winterabend versucht, Streichhölzer zu verkaufen. Puccinis „La Bohème“, Mimi und dieses Mädchen verbindet vieles, sie ergänzen sich auf sehr berührende Weise. Mehr verrate ich an dieser Stelle aber nicht!

Legen Sie Wert auf die Zustimmung des Dirigenten zu Ihren Regieideen, oder trennen Sie das voneinander?

Musiktheater ist kollektive Arbeit. Ich kann weder gegen die Musik, noch gegen einen Dirigenten arbeiten. Neben dem Ausstattungsteam ist der Dirigent der wichtigste Partner! Man kann sich das wie eine Art Arbeits-Ehe vorstellen, wo man durch die Perspektive des anderen weitergebracht wird.

Die Regie ist ein merkwürdiger Beruf. Denn am Ende muss ich mich überflüssig machen, am Tag nach der Premiere verlasse ich das Theater - und die Inszenierung lebt. Der Puls des Abends liegt bei Daniel, den fantastischen Sänger:innen, dem Chor und dem Orchester. Nur in gemeinsamem Verständnis kann so eine Arbeit funktionieren!

Ein Stichwort bitte, das für die Charakterisierung Ihrer Inszenierung prägend ist!

Ergreifend!