Schnoddrige Eleganz im Fernsehgarten

Ungeteilte Zustimmung für die Bayreuther Neuinszenierung der „Meistersinger von Nürnberg“

veröffentlicht am 30.07.2025 | Lesezeit: ca. 5 Min. | von Martin Köhl

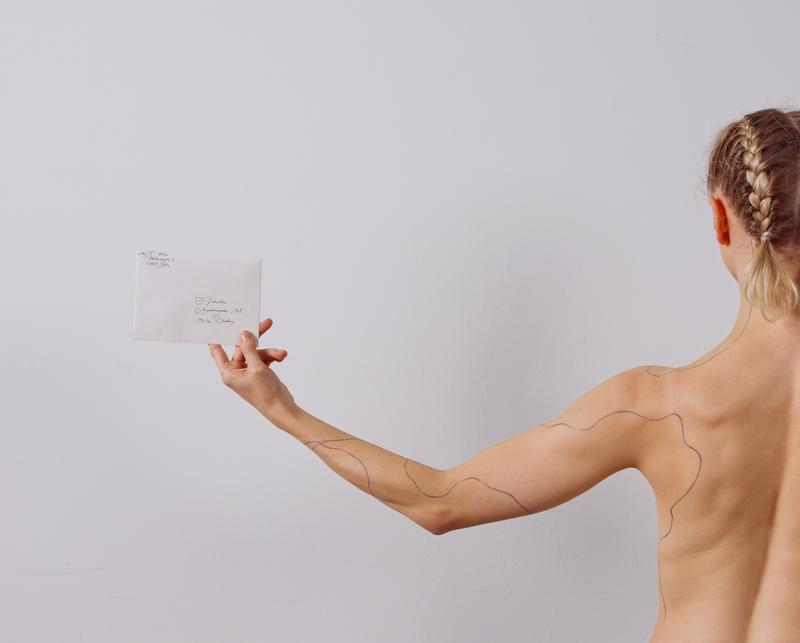

Die Meistersinger von Nürnberg, III. Aufzug, Ensemble und Chor der Bayreuther Festspiele, Foto © Bayreuther Festspiele, Enrico Nawrath

Es gibt zwei Opern von Richard Wagner, bei denen das kundige Publikum gegen Ende neugierig auf Textstellen wartet, die als heikel gelten, zumindest für deutschstämmige Menschen. Im Lohengrin heißt es in Akt drei am Schluss „Für deutsches Land das deutsche Schwert! So sei des Reiches Kraft bewährt!“ und kurz darauf „Nach Deutschland sollen noch in fernsten Tagen des Ostens Horden siegreich nimmer ziehn!“. Das ist natürlich für heutige Ohren starker Tobak, weshalb hinterher regelmäßig die Rede ist von deutschnationalen Sprüchen.

Verständlicherweise ist uns nach der Hitlerei jegliche Deutschtümelei verdächtig, aber Wagner sollte man trotzdem dort lassen, wo er herkommt, nämlich aus dem 19. Jahrhundert und damit aus einer Zeit, in der die Sehnsucht nach dem einigenden Nationalstaat groß war, zumindest in Italien und in Deutschland. Folglich war Patriotismus eine Pflicht und keineswegs eine politisch extreme Option. In den meisten europäischen Ländern ist das heute noch so, doch pflegt man dort den eigenen Patriotismus und lässt dabei den Nachbarn gerne den Ihren.

Das gilt auch für Operntexte, die oft schwülstig den Stolz einer Nation besingen. Wer einmal den „Lohengrin“ in der Mailänder Scala gesehen hat und – als Deutscher – bange um sich schaut, wenn die genannte Textstelle kommt (die ja auch ins Italienische übersetzt auf den Monitoren erscheint), stellt erstaunt fest, dass sich niemand molestiert findet, im Gegenteil. Dort überwiegt die großzügige Haltung: Wir wähnen unsere Kunst auf dem Parnaß, und ihr dürft das natürlich auch.

Ein ähnliches Erlebnis in der Pariser Bastille-Oper, diesmal mit jenem Werke, mit dem die Bayreuther Festspiele kürzlich eröffneten, nämlich mit den „Meistersingern von Nürnberg“. In diesem Opernlibretto geht es am Ende noch eine Spur abfälliger zu, wenn das „Welsche“ in der Kunst verächtlich gemacht wird. Auch hier zeigte sich während der Aufführung und im Gespräch danach, dass die französischen Wagnerfreunde (die übrigens jedes Jahr in großer Zahl nach Bayreuth pilgern) kein Problem mit den hehren Ansprüchen – und Zumutungen – haben, die der deutsche Komponist ihnen auftischt.

Die Feuilletons waren sich bezüglich der Bewertung der neuen Bayreuther „Meistersinger“ weitgehend einig und spendeten viel Applaus. „Aufruhr im Karnevalsverein“ titelte die SZ, sprach von „betörenden Stimmen“, attestierte „beschwingte Choreographien“, aber bilanzierte, es sei insgesamt „schrecklich harmlos“ gewesen. Trotzdem bekommt der Regisseur Matthias Davids viel „Witz“ bescheinigt. Die finale Westwiese wird hier als „Karnevalssitzung“ empfunden. Das lässt sich vielleicht mit der bunten textilen Ausstattung begründen, aber dass die Meister Schlumpfhauben tragen, reicht für diese Kategorisierung kaum aus.

An anderem Ort ist von „permanenter Party“ die Rede, und die Gebräuche der Männervereinigung „Schlaraffia“ werden herbeiassoziiert. Insgesamt wird ein „gewisser Spott“ diagnostiziert, eine Leichtigkeit, die „das Ganze goûtierbar“ mache, schließlich gehe es ja nicht um viel, und „es tut nichts weh“. Einspruch! Es geht natürlich um sehr viel trotz allem Komödienhaften, und deshalb ist man gespannt auf die Interpretation jener Szene, die am Ende der Meistersinger das hohe Lob der „heiligen deutschen Kunst“ – hier eine Luftballonkuh – singt und dem „welschen Tand“ abschwört.

Ob es reicht, dieser hintersinnigen Aufgeblasenheit Barrie Koskys brillante politische Version von 2017 gegenüberzustellen? Nachdem Beckmesser der Kuh den Stecker gezogen hat und sie in sich zusammenfällt, wirkt es ja geradezu trotzig, wenn Hans Sachs den Strom wieder anstellt und die Chimäre wieder zu alter Größe wächst. Die FAZ sieht die Kuh als Metapher für die Arroganz „jenes Postulats einer nationalen Überlegenheit der deutschen Kunst“. Das stimmt, aber die aktuelle Bayreuther Lösung nach der Devise „Was kümmert mich unser Geschwätz von gestern?“ hat eine schnoddrige Eleganz, die zur Musical-Herkunft des Regisseurs passt.

Im Übrigen heißt Jan Brachmann in der FAZ das Publikum im „Bayreuther Fernsehgarten“ willkommen, wenn es in der letzten Szene auf die Festwiese geht und Eva, das feilgebotene Preismädchen, wie eine Trophäe in einem üppigen Blumenberg präsentiert wird. Alles in allem passt der Eindruck von einer „Showtime in Nürnberg“ (Judith von Sternburg in der „Frankfurter Rundschau“), die Buhrufern keine Chance ließ und für die Bayreuther Festspiele als fast schon triumphaler Erfolg zu werten ist. Das lag natürlich auch wesentlich an einem durchweg famosen Gesangsniveau und dem klugen Dirigat Daniele Gattis.