Ein Leben in Linien und Klängen

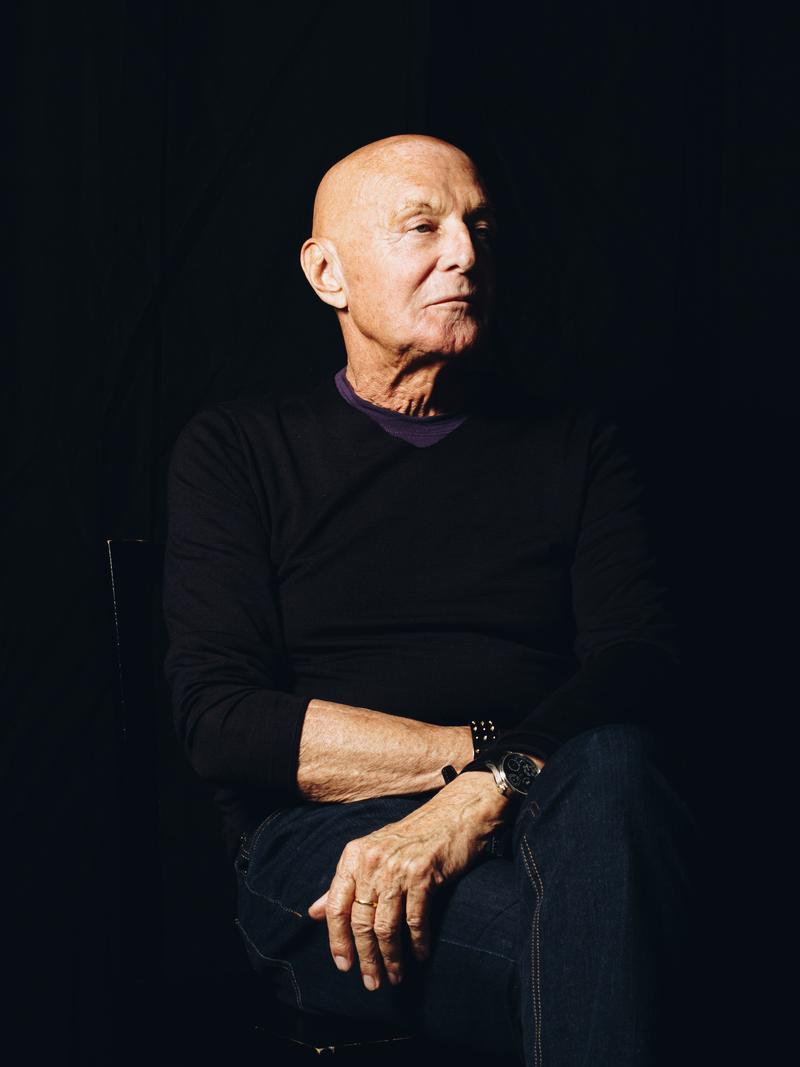

Zum Tod des Designers Peter Schmidt

veröffentlicht am 02.11.2025 | Lesezeit: ca. 9 Min. | von Ludwig Märthesheimer

Es gibt Gestalter, die Dinge schöner machen. Und es gibt jene, die ihnen eine Seele geben. Peter Schmidt gehörte zu Letzteren. Am 24. Juli 2025 ist der große deutsche Designer, Bühnenbildner und Architekt des Sichtbaren im Alter von 87 Jahren in Hamburg gestorben. Zurück bleibt ein Werk, das von einer seltenen Klarheit und Eleganz getragen ist – und eine Spur, die weit über Parfumflakons und Markenzeichen hinausführt, hinein in die Konzertsäle, Theaterbühnen und das kulturelle Gedächtnis ganzer Städte.

Ein stiller Hörer

Wer Peter Schmidt begegnete, traf keinen Lautsprecher, sondern einen Lauscher. Er hörte zu – Menschen, Räumen, selbst dem Licht. Und, mehr als allem anderen, der Musik. Musik war für ihn nicht nur eine Leidenschaft, sie war ein Maßstab. „Klang und Form“, so pflegte er zu sagen, „gehören zusammen. Man muss sie in Balance halten.“ In dieser Haltung liegt vielleicht der Schlüssel zu seinem Werk: jede Linie wie ein Taktstrich, jede Fläche wie ein Ruhepunkt zwischen zwei Phrasen.

Sein Blick auf Gestaltung war nie selbstverliebt. Er sprach selten über „Stil“, häufiger über „Haltung“. Das hieß für ihn: den Dingen zuhören, bevor man sie verändert. So wie ein Dirigent erst die Partitur studiert, bevor er den ersten Takt schlägt.

Fränkische Wurzeln

Peter Schmidt wurde 1937 in Bayreuth geboren – in einer Stadt, in der Musik nicht nur gespielt, sondern gefeiert, diskutiert, manchmal auch umkämpft wird. Die Festspielstadt mit ihrer Wagner-Tradition prägte sein Gespür für Inszenierung, Ritual und den Ernst der Kunst.

Er wuchs in einer Zeit auf, in der das kulturelle Leben noch von Handwerkern getragen wurde, die jede Stoffbahn für den Bühnenprospekt mit der gleichen Sorgfalt behandelten wie ein Geigenbauer den Resonanzboden. Als Jugendlicher stand er in den Pausen der Bayreuther Festspiele auf dem Grünen Hügel, sog das Stimmengewirr auf und prägte sich ein, wie Licht, Stoffe und Architektur miteinander sprachen.

Die Wege hinter den Kulissen lernte er ebenso gut kennen wie die prunkvollen Foyers. In einem Gespräch erinnerte er sich später: „Ich habe dort zum ersten Mal begriffen, dass ein Raum eine Partitur sein kann. Die Musiker haben ihre Noten – und wir Gestalter haben unsere Linien, Flächen, Farben.“

Der Weg in die Welt des Designs

Nach dem Studium an der Werkkunstschule Kassel zog es ihn nach Hamburg. 1972 gründete er das Peter Schmidt Studio, das später in die Peter Schmidt Group überging. Dort entwarf er Ikonen des Markendesigns: Jil Sander, Hugo Boss, 4711 oder auch Apollinaris, um nur einige zu nennen. Er reduzierte Formen, bis sie auf das Wesentliche destilliert waren, und verlieh ihnen eine Selbstverständlichkeit, die sie wie gewachsen erscheinen ließ.

Seine Arbeiten wurden mehrfach ausgezeichnet. Ein Parfumflakon für Jil Sander schaffte es ins Museum of Modern Art in New York. Doch auch im kommerziellen Erfolg blieb er der Mann, der stets hinter seinen Entwürfen zurücktrat.

Ein Weg nach Bamberg

Und doch beginnt die Geschichte, die ihn den Liebhabern der klassischen Musik besonders nah werden ließ, nicht im hanseatischen Norden, sondern in Oberfranken. Bamberg – Stadt der sieben Hügel, UNESCO-Welterbe, geistreiches Mosaik aus Mittelalter, Barock und stillen Flusslandschaften – wurde für ihn in späteren Jahren ein zweites kreatives Zuhause.

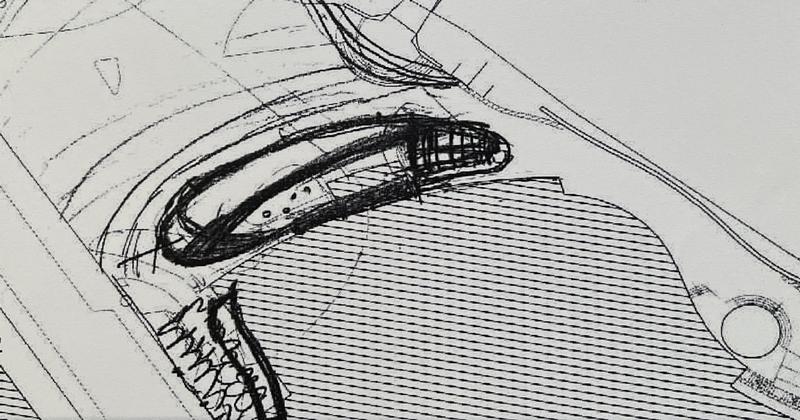

Als er den Auftrag erhielt, das Foyer der Bamberger Konzert- und Kongresshalle umzugestalten, begegneten sich zwei Perfektionismen: jener eines Designers, der das Weglassen perfektioniert hatte, und jener eines Orchesters, das sich dem klaren, unaufdringlichen Klang verschrieben hat. Die Bamberger Symphoniker, weltbekannt für ihre Mozart- und Mahler-Interpretationen, fanden in Schmidt einen Partner, der ihre musikalische Sprache ins Architektonische übersetzte.

Architektur, die zuhört

Was hier entstand, war weit mehr als ein Umbau: eine Partitur aus Raum, Licht und Farbe. Schmidt öffnete das Haus, ließ das Tageslicht wie einen stillen Akteur hereinströmen und komponierte Übergänge, die nicht trennen, sondern verbinden – weich wie Modulationen von einer Tonart in die nächste. Glasfronten rahmten Stadt und Fluss, warme, gedämpfte Farben nahmen dem Raum die Härte und verliehen ihm einen Atem von Gelassenheit. Bereits zuvor hatte Schmidt dem Joseph-Keilberth-Saal neue farbliche Klangwerte verliehen, das Foyer neu gefasst und die Thekenlandschaften für Garderobe und Getränke geordnet – nun verdichtet sich alles zu einem Gesamtkunstwerk, dessen Wirkung sich über viele Spielzeiten hinweg fortschreiben wird.

Die Eröffnung des Foyers wurde für Bamberg zu einem Fest der Sinne. An jenem Abend strömten Konzertbesucher und Neugierige in den frisch erweckten Raum. Manche blieben schon vor der Garderobe stehen – nicht gebannt von architektonischer Spektakelgeste, sondern von jener leisen Harmonie, die sich wie ein feiner Ton durch den Raum zog. Aus dem Saal drang das Stimmen der Instrumente, es mischte sich mit dem gedämpften Raunen der Gäste, die sich an den Glasfronten sammelten, um das Abendlicht über der Regnitz zu betrachten. Selbst draußen wirkte der Neubau: seine Transparenz verführte Vorübergehende dazu, einen Blick ins Innere zu werfen – als wolle die Architektur selbst zur Teilhabe einladen.

Schmidt stand unauffällig in einer Ecke, beobachtete, wie die Menschen sich bewegten. „Sehen Sie“, sagte er leise zu einem Bekannten, „sie gehen langsamer. Das ist alles, was ich wollte.“

Der stille Beobachter

Seine Verbindung zu Bamberg ging weit über dieses Projekt hinaus. Immer wieder zog es ihn in die Stadt, zu Proben und Aufführungen der Symphoniker. Wer ihn dort sah, erinnert sich an den stillen Mann in der dritten Reihe, den Blick auf das Orchester gerichtet, die Augen oft geschlossen.

Er suchte das Gespräch mit Dirigenten – nicht über Notenwerte, sondern über die Architektur von Musik. Mit Musikern sprach er über die Farbe von Klang, über Pausen als gestalterisches Element, über das Gleichgewicht zwischen Spannung und Ruhe. Ein Geiger des Orchesters erzählte später, Schmidt habe nach einer Probe gesagt: „Wenn der Raum gut klingt, spielen wir anders. Ich wollte nur helfen, dass er gut klingt.“

Bühnenbilder wie Partituren

Dass Schmidt auch als Bühnen- und Kostümbildner wirkte, fügt sich nahtlos in dieses Bild. Für Opern- und Theaterproduktionen – auch in Bamberg – entwarf er Bühnen, die den Akteuren Freiheit ließen und doch in jedem Detail die Dramaturgie unterstützten. Eine Szene von ihm war nie bloß Kulisse. Sie war Teil der Erzählung, wie ein instrumentaler Zwischensatz, der das Thema weiterträgt.

Er verstand es, visuelle und akustische Dramaturgie zu verweben. Nicht zufällig verglich er einmal die Arbeit am Bühnenbild mit dem Arrangieren eines Musikstücks: „Man setzt Akzente, lässt Räume für Soli, und man weiß, wann es Zeit ist, zurückzutreten.“

Marken, die klingen

Auch in seinen kommerziellen Arbeiten klingt diese Musikalität nach. Ein Parfumflakon von Schmidt wirkt wie eine kleine Etüde in Glas: schlicht, perfekt ausbalanciert, ohne ornamentale Übertreibung. Sein Corporate Design für kulturelle Institutionen – ob für die Hamburgische Staatsoper, internationale Festivals oder Orchester – folgte demselben Prinzip: Jede Linie hatte den Takt, jede Farbe den Ton.

Das Logo der Bamberger Symphoniker, das aus seiner Werkstatt stammt, ist dafür ein Beispiel: keine laute Geste, sondern eine konzentrierte Form, die mehr andeutet, als sie ausspricht – wie eine Fermate, die innehalten lässt.

Haltung statt Pose

Es gehört zu den stillen Ironien seines Lebens, dass dieser Mann, dessen Werk in Museen und auf internationalen Preislisten stand, sich selbst nie in den Vordergrund drängte. Kollegen erinnern sich an seine sprichwörtliche Höflichkeit, an die Ruhe, mit der er Besprechungen führte, an seine Zurückhaltung in einer Branche, die oft vom Gegenteil lebt.

Einer seiner Weggefährten fasste es in Worte, die nun wie ein Vermächtnis klingen: „Er führte, ohne zu fordern. Er gab, ohne zu rechnen. Er hörte zu. Und lächelte, so wie er es immer getan hat.“

Ein Vermächtnis in Klang und Form

Für Bamberg, für die Bamberger Symphoniker und für alle, die in seinen Räumen Musik erlebten, hinterlässt Peter Schmidt mehr als ein gestaltetes Foyer. Er hinterlässt eine Haltung: dass Form niemals laut sein muss, um gehört zu werden; dass das Einfache das Schwierigste ist; und dass Musik und Gestaltung aus derselben Quelle kommen – aus dem Willen, dem Schönen eine Form zu geben, die Bestand hat.

Am Ende eines Lebens, das so viele Bilder und Räume geschaffen hat, bleibt vielleicht dieses Bild: Peter Schmidt, still und aufmerksam, in einem Konzertsaal, die Hände ineinandergelegt, den Blick gesenkt, und im Kopf vielleicht schon eine Linie ziehend, die den Raum – und den Klang – miteinander verbindet.

Peter Schmidt hat diese Linie gezogen. Sie wird bleiben.

Peter Schmidt (†)

Geburtsdatum: 10. Dezember 1937

Geburtsort: Bayreuth, Deutschland

Sterbedatum: 24. Juli 2025 (Hamburg)

Ausbildung & Studium

- 1950er Jahre: Schulzeit in Bayreuth

- 1958: Abschluss an der Werkkunstschule Kassel (u. a. Grafik und Design)

Beruflicher Werdegang

- 1960er Jahre: Arbeit als Grafikdesigner in Kassel und Hamburg

- 1972: Gründung des Peter Schmidt Studios in Hamburg (mit Waltraud Bethge)

- Ab 1980er: Internationale Anerkennung, Ausbau zur Peter Schmidt Group

- Tätigkeiten: Produktdesign, Corporate Design, Packaging, Bühnenbild, Innenarchitektur

Wichtige Designs

- Parfüm-Flakons:

- Jil Sander Woman Pure (im MoMA New York ausgestellt)

- Hugo Boss Flakons

- Arbeiten für 4711, Estée Lauder, Procter & Gamble

- Corporate Design:

- Logos und Auftritte für die Stadt Hamburg, Hamburgische Staatsoper, Bundeswehr

- Produktdesign:

- Porzellanserie Form 2006 für Arzberg

- Neue Bocksbeutel-Flasche für fränkischen Wein

- Bühnen- und Innenarchitektur:

- Foyers der Hamburgischen Staatsoper

- Bühnenbilder für John Neumeiers Ballette

- Konzerthalle Bamberg

Auszeichnungen (Auswahl)

- Zahlreiche Designpreise, darunter Red Dot Awards

- 2019: German Design Award – Personality of the Year