Vom Zustand der deutschen Gesellschaft

Die Bamberger Intendantin Sybille Broll-Pape im Gespräch

veröffentlicht am 07.10.2015 | Lesezeit: ca. 8 Min.

Seit dieser Spielzeit hat Sibylle Broll-Pape die Intendanz des Bamberger E.T.A.-Hoffmann-Theaters inne. Zur Eröffnung setzt sie Friedrich Hebbels „Die Nibelungen“ in Szene. Nicht nur darüber unterhielten wir uns mit ihr.

Der „Nibelungen“-Stoff scheint, werte Frau Broll-Pape, in dieser Spielzeit sehr en vogue zu sein. Was macht denn die „Nibelungen“ so aktuell, und warum haben Sie sich Hebbels Tragödie ausgesucht, um damit Ihren Einstand in Ihrem Hause zu geben?

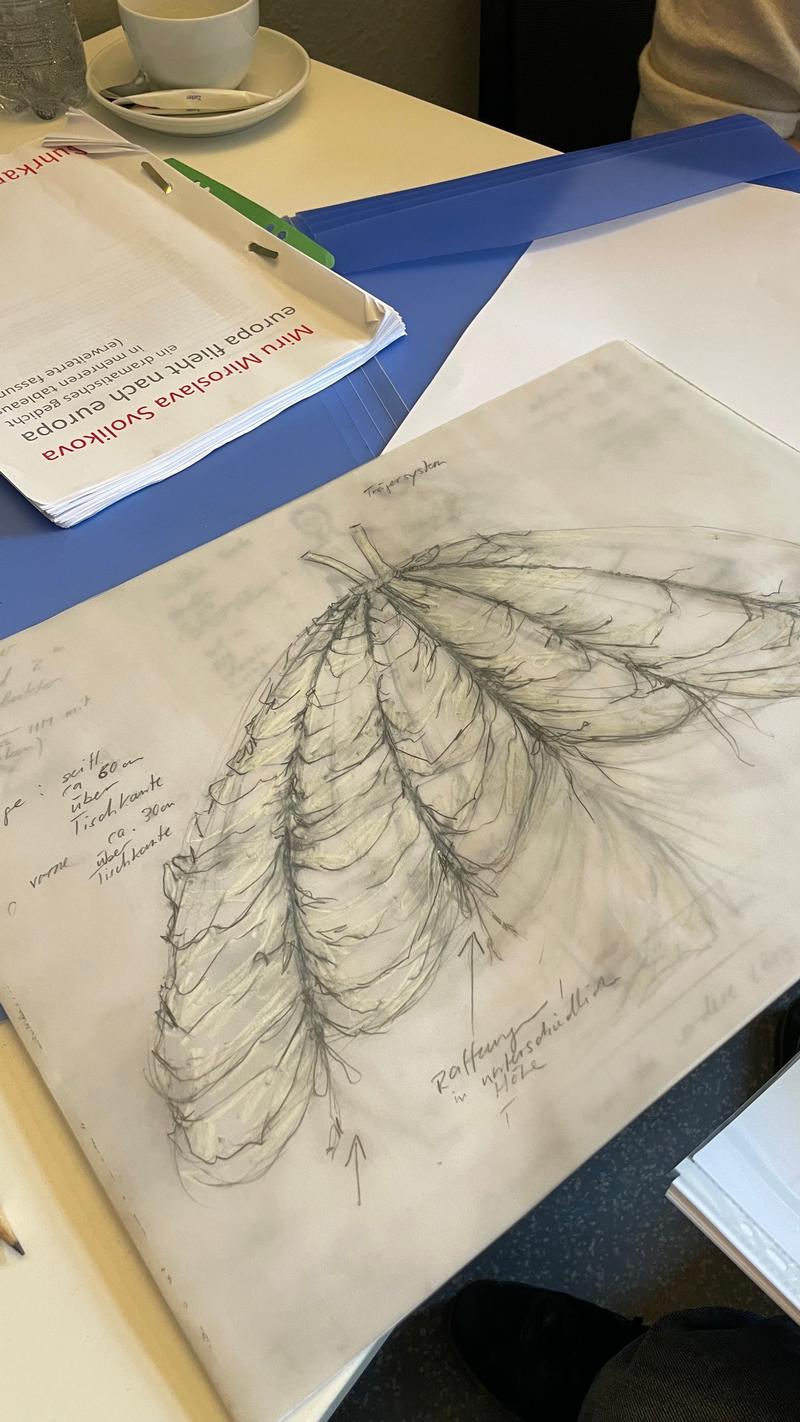

Sibylle Broll-Pape: Wir haben uns für „Die Nibelungen“ entschieden, weil wir uns in unserer ersten Spielzeit in Bamberg mit dem Deutschsein beschäftigen wollen. Was ist deutsch? Wie beschreiben wir das Deutsche? Ist das Deutsche unsere Identität? Was hat sich gewandelt und vor allem, wie definieren wir das Deutsche in der Zukunft? Wir leben in Zeiten, in denen sich die Konzepte nationaler Identität radikal wandeln werden und wahrscheinlich auch wandeln müssen. Die Welt ist buchstäblich in Bewegung, viele Menschen und Kultureinflüsse kommen zu uns und werden das auch in Zukunft verstärkt tun. Ein Stoff, wie „Die Nibelungen“ wurde über mehr als 200 Jahre immer wieder herangezogen, um sich mit dem Deutschsein auseinanderzusetzen, in Zeiten der nationalen Identitätsfindung im frühen 19. Jahrhundert, in den dunklen monströsen Zeiten der Nazis, zu Zeiten des kalten Kriegs, wenn man sich zum Beispiel die Gedanken von Heiner Müller zu den „Nibelungen“ zu Gemüte führt. Ich glaube, dass das Stück gerade so viel gespielt wird, weil es zur Zeit ein Bedürfnis gibt, die Frage nach unserer sich wandelnden Identität zu stellen. Das Theater hat die Aufgabe und die wunderbare Möglichkeit, die großen klassischen Dramen auf Gegenwartsstandpunkte zu untersuchen. Es schöpft somit gleichzeitig aus reicher Kulturgeschichte und erschafft Neues, Zeitgenössisches auf der Bühne.

Ist es das erste Mal, dass Sie Hebbel machen?

Sibylle Broll-Pape: Ich habe zwar schon einige deutsche Klassiker inszeniert, Schiller zum Beispiel, den ich liebe. Ein Stück von Hebbel noch nicht. Hebbel hat die Geschichte der Nibelungen in eine wunderbare Sprache gekleidet, ein Fest für Schauspiele! Und er hat eine unglaublich spannungsvolle, sehr wirkungsmächtige Dramaturgie für den Stoff gefunden. Eins ergibt sich klar und zwingend aus dem anderen. Und er hat komplexe Figurenpsychologien entworfen, mit denen die Schauspieler und mit ihnen die Zuschauer auf eine lohnende Reise geschickt werden können.

Sie arbeiten in Ihrer Inszenierung auch mit Videosequenzen. Was darf man sich, ohne dass Sie jetzt zu viel verraten, darunter vorstellen?

Sibylle Broll-Pape: Lassen Sie sich überraschen – und ich mich auch!

„Die Nibelungen“ waren ursprünglich zur Aufführung an zwei Abenden gedacht. Sie bringen, wenn ich das richtig sehe, zumindest bei der Premiere den kompletten Hebbel, auf einen Rutsch. Haben Sie keine Sorgen, dass Sie damit dem Publikum in Sachen Ausdauer und Aufnahmefähigkeit zu viel zumuten könnten?

Sibylle Broll-Pape: Wir werden beides anbieten. Meistens kann man bei uns an dem einen Abend erst den ersten Teil sehen, „Siegfried“, und an einem anderen den zweiten Teil, „Kriemhilds Rache“. Ich kenne aber auch viele Menschen, und ich gehöre auch dazu, die sich unglaublich gerne auf so einen großen, gesamten Abend einlassen und alles hintereinander sehen wollen. Manche Menschen schauen sich ja auch lieber gleich fünf Folgen „Game of Thrones“ an einem Abend an. Das geht am Theater auch. Für eine Eröffnungspremiere erschien uns „der große Abend“ richtig und angemessen. Im Laufe der Spielzeit haben dann die Zuschauer an ausgewählten Tagen auch immer mal wieder die Gelegenheit zu diesem schönen Event.

„Die Nibelungen“ sind immer wieder ideologisch vereinnahmt worden. Als Hebbel-Pendant passt da die erste Uraufführung innerhalb Ihrer Intendanzzeit gut, Konstantin Küsperts „rechtes denken.“. Wie man bei Demonstrationen immer wieder erleben kann, scheint recht vielen Franken das rechte Denken nicht fremd. Was unternimmt das Theater in Sachen Freiheit, Demokratie, Integration?

Sibylle Broll-Pape: Es ist uns einerseits wichtig, uns von Anfang an mit neuer Dramatik am E.T.A.-Hoffmann-Theater zu beschäftigen, andererseits suchen wir auch nach politischen Stoffen. „rechtes denken.“ ist ein Stück, in dem der junge Autor Konstantin Küspert untersucht, warum es in gesellschaftlichen Zusammenhängen immer wieder das Bedürfnis gibt, sich abzugrenzen gegen andere. Wie entsteht rechtsextremistisches, fremdenfeindliches Denken, welche Taten und Konsequenzen zieht es nach sich. Und natürlich behandelt es auch die Frage nach dem Umgang mit Geflüchteten. Das Theater kann die Arbeit der Politiker, der Sozialdienste und bürgerschaftliches Engagement nicht ersetzen. Aber es kann mit den Mitteln der Kunst auf wunde Punkte im gesellschaftlichen Zusammenleben zeigen, es kann vor allem die verschiedensten Möglichkeiten des Miteinanders durchspielen. Und das werden wir lustvoll tun.

Im Januar werden Sie dann Roland Schimmelpfennig inszenieren. Was reizt Sie an „Das schwarze Wasser“, was an Schimmelpfennig allgemein, von dem Sie bereits einige Werke in Szene gesetzt haben?

Sibylle Broll-Pape: „Das schwarze Wasser“ ist, wie so oft bei Schimmelpfennig, ein formal herausforderndes und gleichzeitig sehr poetisches Stück. Es handelt vom Zustand unserer deutschen Gesellschaft, die sich oft schwer damit tut, sich als interkulturelle Gesellschaft zu begreifen. Das Stück kreist um eine magische Sommernacht vor zwanzig Jahren, in der sich eine Gruppe türkischstämmiger und deutschstämmiger Jugendlicher verbotenerweise in einem Schwimmbad begegnen. Wer war zuerst da, wer darf bleiben, steht als Frage im Raum. Aber anstatt sich an die Gurgel zu gehen, werden sie zu einer gemeinsamen Gruppe flirtender, nachdenkender, feiernder und sich liebender Jugendlicher. Die Utopie einer Sommernacht in der alle sozialen Unterschiede aufgehoben sind. Das Stück zeigt dann, dass sich 20 Jahre nach dieser Nacht die sozialen Unterschiede nicht nur nicht aufgelöst, sondern sogar verschärft haben. Der Junge aus der „weißen Mittelschicht“ ist Arzt oder Anwalt, die Migrantin ist Kassiererin geworden. Warum ist das so, ist eine wirklich wichtige Frage.

Mit Thomas Manns „Buddenbrooks“ nähern Sie sich einem wiederum durch und durch deutschen Thema. Wie Sie gewiss wissen, lehrt mit Friedhelm Marx an der Otto-Friedrich-Universität ein großer Thomas-Mann-Mann. Laden Sie ihn zu einem Vortrag ein? Denken Sie generell an einen Austausch zwischen, eine Zusammenarbeit von Theater und Universität?

Sibylle Broll-Pape: Mein Chefdramaturg, Remsi Al Khalisi, und ich haben uns schon recht früh in unserer Vorbereitungszeit mit Frau Professor Bartl und Herrn Professor Marx getroffen, um ihnen von unseren Plänen zu berichten und alle möglichen Formen der Zusammenarbeit ins Auge zu fassen. Beide waren sofort sehr zugewandt und haben uns herzlich willkommen geheißen. Es ist mir extrem wichtig, mich mit der Universität und mit den Studierenden in Bamberg auseinanderzusetzen, gemeinsame Themen zu finden, sich gegenseitig zu befeuern – und gemeinsam zu feiern. Feiern finde ich sowieso sehr wichtig am Theater. Es wird also eine große Vielzahl von gemeinsamen Aktivitäten mit der Otto-Friedrich-Universität geben: ein Seminar findet zu unseren zeitgenössischen Stücken unter der Leitung von Frau Dr. Julia Schöll statt, Dr. Detlef Goller wird sich mit uns zu den Nibelungen austauschen und aus seinem Buch „Nie gelungen Lied“ bei uns lesen, Frau Prof. Bartl wird Literatur bei uns vorstellen, ehemalige Studierende werden als „Ensemble Ernst von Leben“ Improvisationstheater bei uns zeigen – und das ist erst der Anfang. Wir haben da noch sehr viele Ideen.

Besten Dank, liebe Frau Broll-Pape, dass Sie sich die Zeit zum Beantworten der Fragen genommen haben.

Foto Sibylle Broll-Pape, © Kaufhold