Eine Museumsumschau in Weimar

Liszt, Schiller, Wieland und mehr

veröffentlicht am 13.10.2015 | Lesezeit: ca. 5 Min.

Das Neue Museum Weimar geht zurück auf das 1869 fertiggestellte Großherzogliche Museum. Es ist das erste Museum Thüringens überhaupt und wurde anlässlich seiner Eröffnung von der Presse als „prächtiger Bau von seltener Reinheit des Stils und Schönheit der Form“ gefeiert. Der große Sammler, Mäzen, Mann von Welt und Tagebuchschreiber – er führte über nahezu sechs Dekaden, von 1880 bis 1937, fast lückenlos ein Diarium – Harry Graf Kessler übernahm 1903 die ehrenamtliche Museumsleitung. In den frühen Zwanzigern wurden maßstabsetzende Ausstellungen moderner Kunst in Szene gesetzt. Bei Luftangriffen im Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude arg mitgenommen und wurde 1952 geschlossen. Erst 1999 (Weimar war damals europäische Kulturhauptstadt, gemeinsam mit Avignon, Bergen, Bologna und Brüssel) wurde das Neue Museum der Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht und zeigte der internationalen Avantgarde zuzurechnende Arbeiten aus der Sammlung Paul Maenz, also beispielsweise Sol LeWitt und Anselm Kiefer.

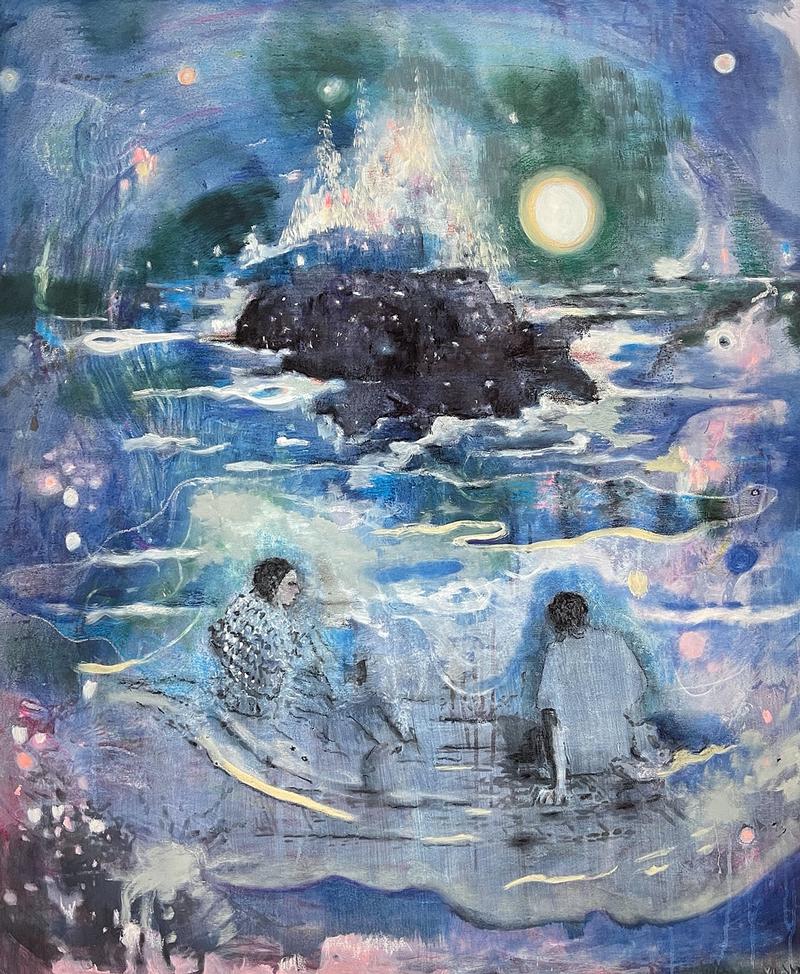

Vom 1. Oktober bis zum 23. April, heißt es nun aus Weimar, bleibt das Neue Museum aufgrund von Umbauarbeiten und einer Ausstellungsvorbereitung geschlossen. Immerhin bleibt Interessierten noch bis zum 24. Oktober die Möglichkeit, in der im Straßenbahndepot des historischen E-Werks gelegenen Museumsdependance Rebecca Horns Rauminstallation (übrigens bei freiem Eintritt) in Augenschein zu nehmen, das „Konzert für Buchenwald“. Horn, aus Michelstadt im Odenwald gebürtig, hat im Gedenken an die Holocaust-Opfer ein Silentio-Konzert geschaffen, ganz ohne Musik, ohne Gesang, ohne Menschen. Die Geigen, die Mandolinen und Gitarren stehen symbolisch für das Schicksal des Einzelnen.

Wem nach Musik ist, der kann das in der Marienstraße gelegene Liszt-Haus besuchen, das ganz wie das Neue Museum der Klassik Stiftung Weimar angegliedert ist. Dort finden immer wieder Konzerte statt. So werden Studenten der Musikhochschule Weimar am 31. Oktober auf dem originalen Bechstein-Flügel, auf dem bereits Franz Liszt gespielt hatte, ihr Können präsentieren. Von 1869 an bis in sein Sterbejahr 1886 hinein lebte Liszt in der mondänen Wohnung. Schlaf- und Speisezimmer wurden inzwischen rekonstruiert, erhalten geblieben ist hingegen Liszts Arbeits- und Wohnzimmer. Im Musiksalon in der Beletage, gehalten im Interieur der Gründerzeit, steht neben dem Bechstein ein Klavier von Ibach. Im Erdgeschoss bereitet seit einer knappen Dekade eine Ausstellung Leben, Werk und Wirken des großen Virtuosen und Komponisten medial auf.

Es muss nicht immer Goethe sein! Auch Friedrich Schillers Wohnhaus – gelegen in der heutigen Schillerstraße – kann in Weimar besichtigt werden. Er hatte es 1802 unter hoher Verschuldung erworben. Im Erdgeschoss wird die Geschichte des Hauses aufbereitet und ein Einblick in das alltägliche Leben der Familie Schiller gewährt. Im ersten Stockwerk liegt das Wohnzimmer, wo Thüringer Porzellan und eine Teemaschine ausgestellt werden. Die Räumlichkeiten in der Mansarde nutze Schiller bis zu seinem Tode im Mai 1805. Grafiken und andere Exponate aus des Dichters Nachlass sind zu sehen, und auch die von Johann Heinrich Dannecker nach Sillers Tod angefertigte Büste. Das Arbeitszimmer ist überwiegend noch so wie zu Lebzeiten eingerichtet. Hier stellte Schiller „Die Braut von Messina“ und „Wilhelm Tell“ fertig.

An die Nordseite des historischen Wohnhauses schließt sich das Schiller-Museum an mit drei großen Ausstellungsräumen, die insgesamt rund 400 Quadratmeter umfassen. Wenige Monate vor dem Mauerfall vollendet, zählt das Haus zu den seltenen Museumsneubauten der Deutschen Demokratischen Republik. Gezeigt werden Wechselausstellungen, nicht nur zu Via und Werk Schillers, derzeit, und noch bis zum 24. Oktober, Fotografien von Barbara Klemm.

Etwa zehn Kilometer im Nordosten von Weimar stößt man auf das Dorf Oßmannstedt, in welchem sich ein barockes Gutshaus findet, das von der Herzogin Anna Amalia und ihren Söhnen als Sommersitz genutzt wurde. Christoph Martin Wieland, Schriftsteller, Übersetzer, Herausgeber, Redakteur und Journalist, erwarb das Gut 1797. Dort nahm Wieland sich Horaz zum Vorbild und lebte als „poetischer Landjunker“. Zu Wieland Gästen zählten Herder, Goethe, Jean Paul, Heinrich von Kleist und Clemens Brentano. Wieland zog, weil er monetäre Probleme hatte, 1803 zurück nach Weimar, wurde aber, so wie er es sich gewünscht hatte, 1813 im Park zu Oßmannstedt begraben. Heute ist das Wielandgut zum Museum geworden. Wesentlich zu verdanken ist das dem Engagement von Jan Philipp Reemtsma, Mäzen und Wieland-Forscher erster Güte.

Copyright Fotos: © alle Fotos Klassik Stiftung Weimar