Den Burgen ein Museum

Im September eröffnete in Hildburghausen das Deutsche Burgenmuseum

veröffentlicht am 01.02.2017 | Lesezeit: ca. 5 Min.

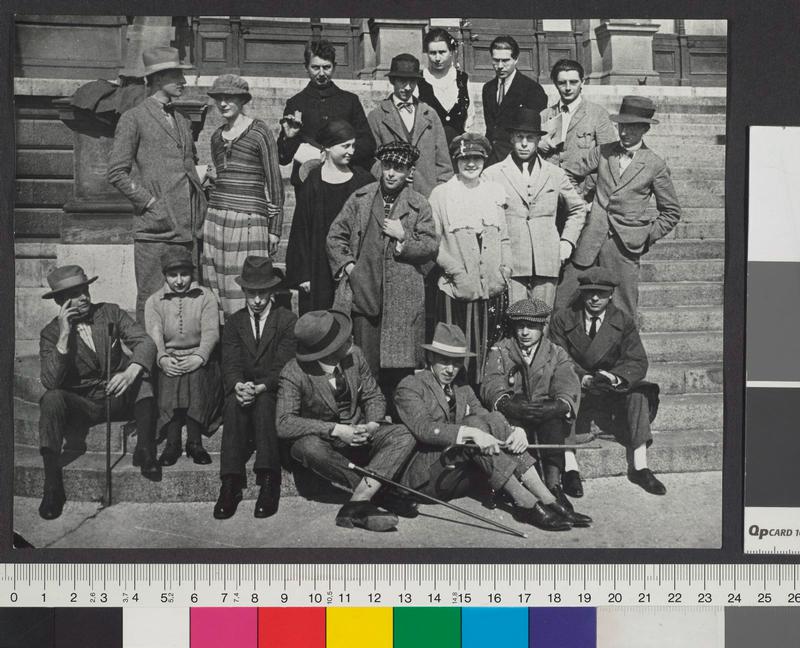

Bereits seit dem 12./13. Jahrhundert thront über dem südthüringischen Landkreis Hildburghausen auf einem 403 m hohen Phonolitfelsen die Veste Heldburg. Doch seit Herbst 2016 thront die sog. „fränkische Leuchte, die so heißt, weil sie sich in Sichtweite zur benachbarten „Fränkischen Krone“, der Veste Coburg, befindet, dort oben besonders stolz. Denn Anfang September eröffnete hier das Deutsche Burgenmuseum seine Pforten. Seit fünf Monaten läuft nun schon der Museumsbetrieb. Zeit, mal einen Blick nach Thüringen zu werfen.

Bereits 1997 hatte Prof. Dr. Ulrich Großmann, Leiter des Germanischen Nationalmuseums in Nürnberg und nun auch wissenschaftlicher Leiter des neuen Museums, die Idee zum Deutschen Burgenmuseum, weil es lange Zeit kein überregionales Museum gab, das sich der Geschichte und Entwicklung der Burgen im mitteleuropäischen Raum widmet und diese wissenschaftlich beleuchtete. Und das, obwohl allein die deutschsprachigen Länder mehr als 25.000 Burgen zählen. Gut 20 Jahre nach der Ideenfindung zeichnet sich das Deutsche Burgenmuseum heute genau durch dieses Alleinstellungsmerkmal aus. Der Vorschlag, das Museum in der alten Heldburg einzurichten, ging 2003 vom Direktor der Stiftung Thüringische Schlösser und Gärten aus und lag aus verschiedenen Gründen nahe. Die Heldburg gilt als beispielhaft für die Entwicklung der Höhenburg als Festung zum Schloss und durchlief nach Ende des 2. Weltkrieges und zu DDR-Zeiten die klassischen Nutzungsphasen repräsentativer Burg- und Schlossbauten. Zunächst als sowjetische Kommandantur genutzt, dienten die Räumlichkeiten der Veste im Anschluss bis 1982 der Unterbringung eines Kinderheims. Nach einem Brand im April desselben Jahres, der die originale Innenausstattung der Räume weitgehend zerstörten, verfielen die Mauern der Burg immer mehr. Erst in den 1990-er Jahren nahm man sich der Rettung des Französischen Baus an, der fast vollständig vom Feuer zerstört wurde. Der zeitnah gegründete länder-übergreifende Förderverein zur Rettung der Veste war maßgebend an deren Wiederaufbau beteiligt. Nach der Übernahme der Burg durch die Stiftung Thüringer Schlösser im Jahr 1994 konnte der niedergebrannte Teil wieder in den Rohbauzustand versetzt werden und die Sanierung gewann zunehmend an Fahrt – nicht zuletzt durch die Entscheidung, das Burgenmuseum in der Veste unterzubringen.

Inzwischen ist die Sanierung abgeschlossen. Das ist in zweierlei Hinsicht wichtig: Zum einen beherbergt die Veste das neue Burgenmuseum. Zum anderen stellt sie selbst das wohl größte Exponat der Ausstellung dar, denn an ihr lassen sich rund 700 Jahre Nutzungsgeschichte sowie Zeitschichten ablesen, die stellvertretend für viele andere Burgen in Deutschland und Europa steht. Deshalb sind allein für das Baudenkmal Heldburg fünf eigene Räume eingerichtet worden, die dem Besucher einen Einblick in die Geschichte des Gebäudes gewähren. Im Fokus der Ausstellung stehen jedoch die allgemeine Entwicklung, Funktion und Nutzung einer Burg vom Frühmittelalter bis heute. Wie kam es zur Entstehung der Burg und welche Umbaumaßnamen gingen mit der Entwicklung und Funktionalität einer Burg einher? Wie sah der Alltag auf einer Burg überhaupt aus? Waren das Leben und die Ausstattung auf einer Burg wirklich so üppig, wie es uns die Legenden und Märchenbücher glauben machen wollen? Auch die dem Burgenleben eng verwandte Themen wie das Lehenwesen oder Rittertum spielen in der Ausstellung eine wichtige Rolle. Wer konnte überhaupt Ritter werden oder anders gefragt: Ist jede Veste auch eine Ritterburg? All diese Fragen werden anhand von ausgewählten Exponaten, Einrichtungsgegenständen und Installationen beantwortet, die auf rund 1.700 Quadratmetern Ausstellungsfläche multimedial präsentiert werden. Insgesamt wurden für das Deutsche Burgenmuseum ca. 350 Objekte von nah und fern zusammengetragen, darunter vor allem Exponate aus den Bereichen Bauteile, Waffen und Alltagskultur. Zu den Leihgebern zählen unter anderem das Germanische Nationalmuseum Nürnberg, das Deutsche Historische Museum Berlin, die Kunstsammlung Veste Coburg und das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Thüringen.

Es kann schon einmal verraten werden, dass nicht jeder Burgenmythos für bare Münze zu nehmen ist. Entgegen der allgemeinen Annahme, Burgen dienten vor allem der Feindesabwehr, wird auf der Heldburg deutlich, dass die Burg vor allem dem Zwecke der Verwaltung, als Familienwohnsitz oder Jagdschloss diente. Zahlreiche eigens angefertigte Modelle verschiedener Burgen und Burgentypen zeigen ihre architektonische und funktionale Entwicklung der letzten 1000 Jahre. Die Ausstellung zeigt auch, dass es mit den Burgen nicht, wie oft angenommen, mit Ausgang des 16. Jahrhunderts ihr jähes Ende fanden. Zwar verloren sie an ursprünglicher Bedeutung, aber ganz in Vergessenheit geraten sind sie bis heute nicht.

Das zeigen auch die bisherigen Besucherzahlen der neuen Ausstellung. Bereits im Oktober zählte das Museum 10.000 Besucher. Wenn der Andrang anhält, braucht man sich um die Zukunft des Museums wohl keine Sorgen machen. Im Moment laufen neben der ständigen Ausstellung auch die Vorbereitungen für die erste Sonderausstellung. Passend zum Lutherjahr soll diese von Juni bis November unter dem Titel „Eine feste Burg ist unser Gott“ – Luther und seine Burgen stattfinden und beschäftigt sich mit dem weltweit bekannten gleichnamigen Kirchenlied, in dem Martin Luther, zeit seines Lebens selbst auf etlichen Burgen zu Gast, die Begriffe Gott und Burg provozierend gleichsetzt. Im Zentrum der Sonderausstellung stehen das Burgenbild des Reformators und die Entstehungsgeschichte dieses zentralen Glaubens-Hymnus.

Fotocredits:

Veste Heldburg von Südwesten, Foto © Nürnberger Versicherung, Förderer des Deutschen Burgenmuseums