Komponist mit musikgeschichtlicher Mission

150 Jahre Max Reger: in Weiden, Bamberg und anderswo

veröffentlicht am 30.01.2023 | Lesezeit: ca. 5 Min. | von Martin Köhl

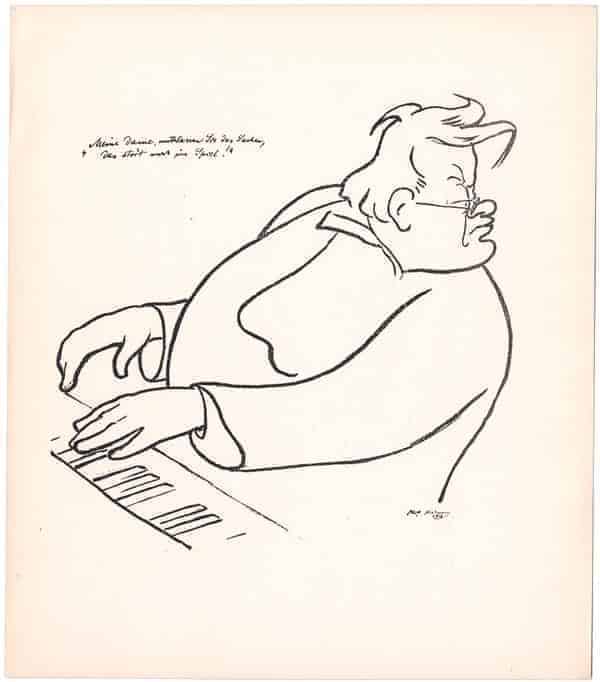

Wenn man bei musikalischen Gesprächen den Namen Max Regers ins Spiel bringt, scheiden sich schnell die Geister, leider häufig in ein allzu klares Pro und Contra. Trotzdem kann man eigentlich nicht sagen, dass er die Musikwelt spaltet. Seine Mozart- und Hillervariationen beispielsweise, oder die Ballettsuite, sind Wunderwerke der Orchesterliteratur, weltweit in den symphonischen Programmen zu finden und stets von Neuem aufgeführt in den Abonnementreihen der großen Tonkörper. Dasselbe gilt für Regers wunderbar mozartischen Klavierwerke, so die vier Sonatinen, die „Träume am Klavier“ u.ä., die auch gerne in der Klavierpädagogik zu finden sind.

Aber wie steht’s denn um die Orgel? Genau da liegt das Problem. Wer keinen Zugang hat zum Repertoire der „Königin der Instrumente“, dem bleibt ein großer Teil der Regerschen Klangwelt verschlossen. Doch manch einer verzichtet selbst dann gerne auf dieses umfangreiche Repertoire, wenn er oder sie selber an den Kirchentasten sitzt und die Pedale traktiert, mithin eigentlich keine Zugangsprobleme hat. Regers Orgelwerke gelten nämlich als harmonisch überladen, wüst und klangdicht. Den französischen Organisten sind sie aufgrund mangelnder clarté suspekt, weshalb diese von vorneherein einen Bogen um dieses so „deutsche“ Repertoire machen.

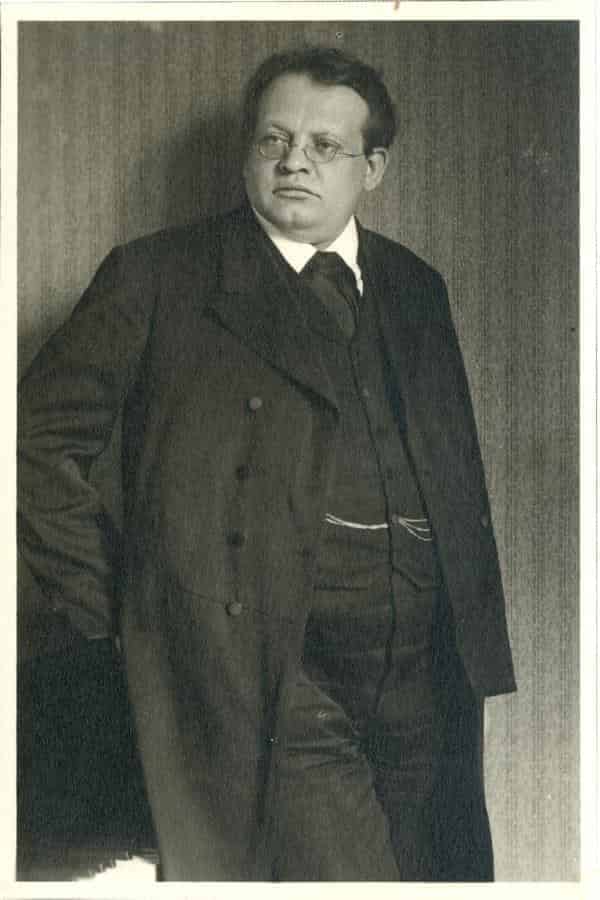

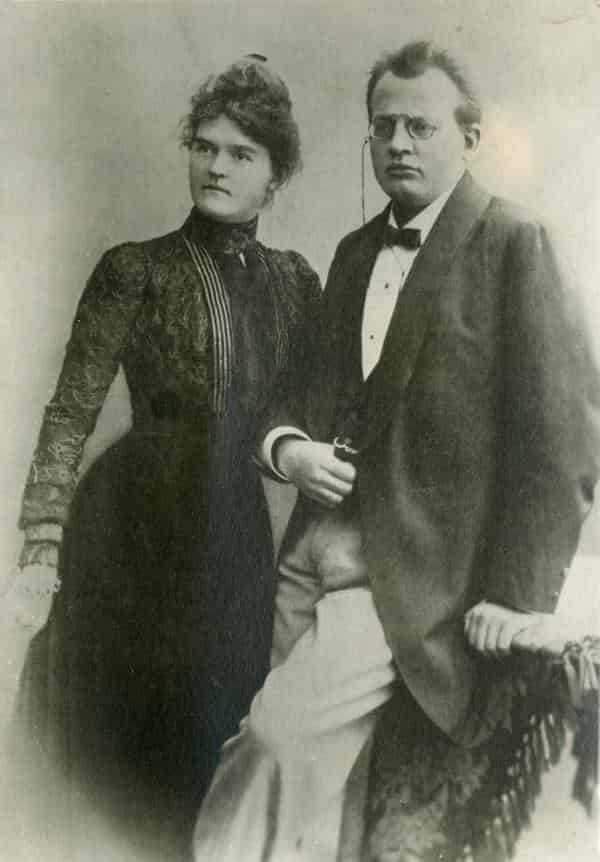

Max Reger wurde vor 150 Jahren im oberpfälzischen Brand geboren, wuchs aber im nahen Weiden auf, wo sein Vater Lehrer an der Präparandenschule war. Diesem verdankte er die frühe Begegnung mit der Orgel und der harmonieorientierten Musik. Der Vater war nämlich nicht nur Organist und nebenher sogar Orgelbauer, sondern hatte eine Harmonie-Lehranweisung für die Schulen verfasst. Bereits mit 15 Jahren empfing der junge Max prägende Eindrücke vom Besuch der Bayreuther Festspiele und hatte bald darauf das große Glück, dass Hugo Riemann auf sein ungewöhnliches Talent aufmerksam wurde. Der Verfasser einer bis heute maßgeblichen Musikenzyklopädie wurde sein Lehrer.

Ihm folgte er nach Wiesbaden, komponierte dort seine ersten auch im Druck erschienenen Werke und gab Unterricht am Konservatorium. Nach Ableistung seiner militärischen Dienstzeit („Sturm- und Trankzeit“) kehrte er, durch Überarbeitung und genussfreudiges Leben erkrankt, 1898 ins Weidener Elternhaus zurück. In den folgenden drei Jahren komponierte er dort unaufhörlich weiter, u.a. die großen Choralphantasien für Orgel, zog aber 1901 nach München, wo er von den „Neudeutschen“ angefeindet wurde, aber in Richard Strauss einen Mitkämpfer für die „neue Musik“ fand. Trotz reger Tätigkeit verließ er die bayerische Hauptstadt 1907 und ging nach Leipzig.

Dorthin hatte man ihn als Universitätsmusikdirektor und Kompositionslehrer berufen; alsbald folgte die Verleihung der Ehrendoktorwürde und die Ernennung zum Professor. Sein Schaffen stieg sprunghaft an, 1909 hatte er sogar große Erfolge in London mit eigenen Kompositionen. Zwei Jahre später übernahm er die Leitung der Meininger Hofkapelle. Wenige Tage nach dem Tode des dortigen Herzogs gab Reger diesen Posten ab und zog nach Jena, wo er seine letzten Werke komponierte. Auf einer Konzertreise ereilte den 43-jährigen 1916 der Herztod. Seine Urne wurde zunächst in Weimar in einem Ehrengrab beigesetzt, später aber nach München transferiert.

Max Regers immenses Schaffen umschließt mit Ausnahme der Oper sämtliche Gattungen der Musik. Einerseits hat ihn als hervorragenden Pianisten die Klaviertechnik und Musik von Mendelssohn, Chopin und Liszt nachhaltig beeinflusst, andererseits die kontrapunktischen Vorbilder der Barockzeit, besonders natürlich Bach. Die stärksten Impulse in stilistischer Hinsicht gingen jedoch von Komponisten wie Johannes Brahms und Richard Wagner aus. Gerade diese Neigung hat wohl den früheren Chefdirigenten der Bamberger Symphoniker, Horst Stein, dazu bewogen, eine ganze Reihe von Reger-Einspielungen zu realisieren. Die frühe Aufnahme des Orchesters der großen Variationswerke mit Joseph Keilberth galt schon immer als Referenz.

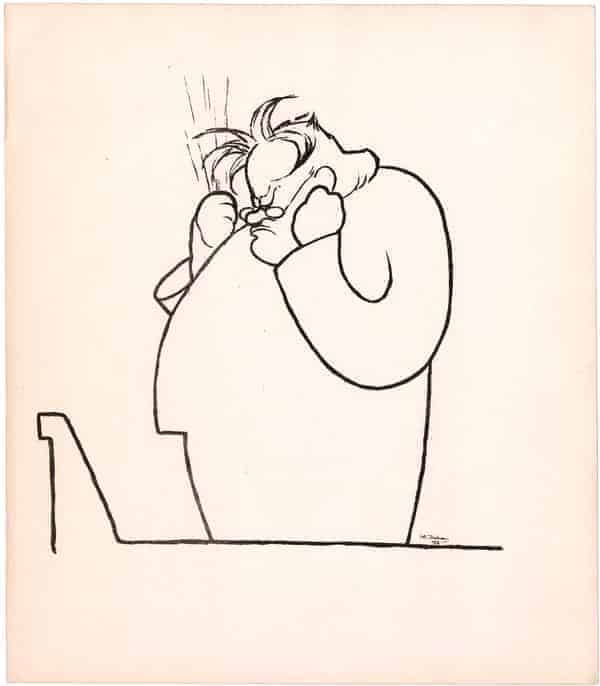

Reger war sich sicher, eine musikgeschichtliche Mission zu haben, was schon jene Werke bezeugen, in denen er die herkömmliche Tonalität verlässt. Er beklagte schon deshalb den Zeitmangel, der allerdings auch durch einen ungesunden Lebenswandel und häufiges Kränkeln verstärkt wurde. „Denken Sie an Mendelssohn, an Mozart, an Schubert … Uns wird nicht viel Zeit gelassen, und ich muss mein Werk fertig haben“ schrieb er an Edith Mendelssohn-Bartholdy. Legendär sind die Mengen an Würsten und Bier, die er an einem einzigen Abend vertilgen konnte.

Er machte sich durch drastisch zugespitzte Spötteleien gerne unbeliebt, zumal bei Kritikern. Oft zitiert wird sein Brief an einen Zeitgenossen, der ein ihm ungenehmes Urteil veröffentlich hatte: „Ich sitze gerade auf der Toilette und lese Ihre Kritik. Noch habe ich sie vor mir, aber bald habe ich sie hinter mir“. Adolf Wieber, in jungen Jahren Schüler von Reger und viel später der Klavierlehrer des Autors dieser Zeilen, hat weitere Äußerungen des Komponisten kolportiert, deren Sarkasmus die Unangepasstheit des Jubilars bezeugen. Vor 150 Jahren wurde er geboren, heuer wird er gefeiert, vor allem natürlich in der Max-Reger-Stadt Weiden, wo man zu Recht auf ihn stolz ist.

Max Reger150 – das Veranstaltungsportal für Publikum und Veranstalter des Max-Reger-Instituts in Karlsruhe:

www.maxreger.info

Hier sollen in Kürze und laufend aktualisiert alle Veranstaltungen zum Jubiläum einsehbar sein.

Weiden

In Weiden findet die Eröffnung des Max-Reger-Jahres am 19.03.2023 mit einem Konzert der Weidener Meisterkonzerte e.V. statt.

Viele weitere Veranstaltungen sind geplant und werden nach und nach unter www.maxregertage.de veröffentlicht.

Meiningen

In Meiningen finden vom 17.03.2023 bis 19.03.2023 die Max-Reger-Festtage statt.

Das bunte Programm findet sich unter www.meiningen.de/reger2023

Brand

Auch im Gerburtort von Max Reger wird das Jubiläum mit einer Veranstaltungsreihe begangen. Organisator des Programms ist der Kulturelle Förderkreis der Gemeine Brand (KFK).

Start ist am 19.03.2023 mit einem Orgelkonzert in der Pfarrkirche Herz Jesu. Am 21.05.2023 folgt eine Lesung mit dem Titel „Max Reger – Ein Leben in Widersprüchen“. Auch im Sommer und Herbst sind Veranstaltungen geplant.

Eine Auflistung findet man unter www.gemeinde-brand.de/veranstaltungen.

Amberg

Am Stadttheater Amberg findet am 19.03.2023 ein Liederabend zum 150. Geburtstag von Max Reger statt. Den Abend gestalten die gebürtige Bayreuther Mezzosopranistin Nicole Glamsch und Philipp Heiß am Klavier.

Mehr Informationen finden Sie unter www.stadttheater.amberg.de.