KulturZonen-Alarm

Die urbanen Kinder des 21. Jahrhunderts

veröffentlicht am 28.07.2022 | Lesezeit: ca. 12 Min. | von Oliver Will

In den letzten Jahrzehnten sind sie rar geworden, die kulturpolitischen Großparolen. An die großen Erzählungen und ihre -ismen traut sich niemand mehr ran. Das nimmt auch der Kunst einigen Wind aus den Segeln. Und die Begründungsmuster für Kultur im Polit-Talk, wie etwa „Kultur für alle“, weiche Standortfaktoren, Städtewettbewerb oder sozialer „Kitt“, sind müde geworden und längst erschöpft. Daran hat auch die ökonomische Euphorie eines Richard Florida leider nichts verändert. Alles beschaulich, überholt und zunehmend wirkungslos!? Da sprießen im neuen Jahrhundert ganz unvermittelt und in zufälliger Reihenfolge weltweit Kulturareale aus alten und neuen Gemäuern und bringen sich als Kultur-Armada der aktuellen Stunde schlagkräftig in Stellung. Als Kulturviertel, Kulturcluster oder Kulturquartiere verschiedenster Prägung erscheinen sie zunehmend auf der globalen Bühne und haben, bei allen Unterschieden, doch vieles gemeinsam, wenn auch mit sehr unterschiedlicher Kraft.

Das „Quartier des Spectacles” in Montreal, der “Gorky Park” in Moskau, das “Centre Pompidou” in Paris, die „High Line” in New York, das „LAC Lugano, Arte e Cultura“ in Tessin, das „MQ“ in Wien, der „Poblenou District“ in Barcelona, das KunstKulturQuartier in Nürnberg, das „M9“ in Venedig oder das Oodi, die neue Zentralbibliothek von Helsinki, um nur einige zu nennen, gehören zur Speerspitze der globalen Bewegung kulturgeprägter Orte mit Anspruch auf gesellschaftlich hohe Relevanz. Und beweisen jeder für sich, was Kulturarealen inzwischen aus gutem Grunde zugesprochen werden kann.

Als so genannte „dritte Orte“ (R. Oldenburg) verbindet sie, dass sie neutralen Boden bieten, mit grundsätzlicher Offenheit und Zugänglichkeit für alle. Sie prägen angenehme Viertel mit spielerischer Atmosphäre, an denen Kommunikation ausdrücklich erwünscht ist. Zwischen Stammgästen, die sich heimisch fühlen darin, wie in den eigenen vier Wänden, zwischen internationalen Gästen und zwischen beiden untereinander. Orte, die von unterschiedlichen Gemeinschaften intensiv genutzt werden, Freiräume zum Verweilen bieten und damit entsprechend hohe Gesellschaftsrelevanz stützen. Sie sind weitgehend konsumfreie Zonen jenseits kurzsichtiger Kommerzialität. Ihr zentrales Anliegen ist die Vermittlung von Wissen, Kunst und Kultur. Sie sind multidisziplinär, vielschichtig und programmatisch divers geprägt. Kulturareale sind häufig an neuralgischen Punkten mit oft weitreichendem historischem Hintergrund befindlich und im zeitgenössischen Leben und Schaffen verankert. Sie begreifen Barrierefreiheit als Schlüsselrolle. Sind Lebensräume, die Kommunikation und Diskurs befördern. Und allen voran ins Umfeld sorgfältig eingebettete Räume der Präsentation und Produktion von Kunst und Kultur. Durch die Heterogenität, die ihnen innewohnt, sind sie resilient wie flexibel - gerade in Krisenzeiten. Und bieten, im Gegensatz zu klassischen Kulturinstitutionen, durch ihre Vielschichtigkeit und Flexibilität maximale Schwellenfreiheit. Werden so zu potenten Ermöglichungsräumen von Kunst und Dialog, ganz im Sinne von Aula und Agora, zum Vorzeige-Instrumentarium einer tragenden gesellschaftlichen Funktion. Sie verbinden exemplarisch digitale mit analogen Welten, bieten in beiderlei Hinsicht neutralen Boden und damit hohe Akzeptanz für freies Denken, Argumentieren und fruchtbaren Diskurs in alle Richtungen.

Kurzum: Kulturareale sind die kultur- und gesellschaftspolitischen Schlachtschiffe der Gegenwart und heben Anspruch und Wirklichkeit einer kulturpolitisch gesunden Aufstellung auf ein gänzlich neues Niveau. Potenziert durch die Superadditivität ihrer einzelnen Elemente, die in Summe deutlich stärker sind denn als Einzelinstitutionen und deren Wirkungskräfte in der Gemeinschaft deutlich steigen. Dies gilt für Kulturareale in sich ebenso, wie für die synergetischen Wechselwirkungen von Kulturquartieren und sie umgebende Einrichtungen. Gleichzeitig sind Kulturareale Magneten für Metropoliten und damit Garant für globalen Austausch und internationale Vernetzung sowie Best-Practice-Labore für transkulturelle Schmelztiegel. Als touristische Hotspots sind sie die konkurrenzfähigsten Kulturorte überhaupt, verbinden Kultur, Beruf und Freizeit auf bisher ungeahnte Weise und überzeugen jeweils mit sehr individuellem Ductus. Für die zukünftige globale Entwicklung, für die Schaffung mutiger Utopien, als Orte des glücklichen Scheiterns und Fortschritts werden sie wesentliche Impulsgeber sein. Als gegenwärtige, urbane Landschaften sind sie Keimzelle für kreative Milieus und als kollektive neuronale Netzwerke Motor einer internationalisierten Stadtgesellschaft. Allessamt gute Gründe sich einige dieser Areale genauer anzusehen, die großen wie die kleinen, und den kulturpolitischen Musterschülern*innen in ihre Tagebücher zu blicken und daraus für die kulturpolitische Allgemeinverfassung positive Schlüsse zu ziehen.

MQ – das Museumsquartier in Wien

Das Museumsquartier Wien ist eingepflanzt, verwurzelt und gewachsen zwischen den barockzeitlichen Mauern der ehemaligen kaiserlichen Stallungen, die nach dem Krieg zunächst Messegelände waren und sich seit den 1980ern auf eine kulturelle Nutzung konzentrierten. 2001 feierte das MQ als eines der größten Kulturareale der Welt seine Eröffnung. Das österreichische Architekturbüro Ortner & Ortner verband die historische mit zeitgenössischer Architektur und legte baulich und gestalterisch Augenmerk auf die Verknüpfung von Alt und Neu, Kunst und Freizeit sowie Künstler*innen und Publikum.

Der Standort im Zentrum eines bereits verdichteten Netzes historischer und zeitgenössischer Wiener Kultureinrichtungen bündelt heute auf 90.000 m2 Fläche das gegenwärtige Kulturschaffen in gleichzeitig großzügiger wie komprimierter Art und Weise. Es avancierte zur Mischzone aus Gewerbe, Wohnen, Flanieren, Besuchen und Kommunizieren, zum Erholungsort und Anziehungspunkt für Kreative und Kulturschaffende aus nah und fern. Und schafft den Spagat zwischen kleinen Kulturinitiativen und renommierten Museen und Ausstellungshäusern. Mit dem Leopold Museum und dem Museum für moderne Kunst Stiftung Ludwig Wien sind starke global player der modernen und zeitgenössischen Kunst vertreten. Sie bilden neben der Kunsthalle Wien mit ihren spektakulären Neubauten die architektonisch zeitgenössischen Akzente im Areal. Und sind ortsbestimmendes Umfeld zahlreicher Festivals wie die Wiener Festwochen und des Tanzquartier, des Zentrum für zeitgenössischen Tanz oder des Architekturzentrum Wien, neben kulturpädagogischen Vorzeigeeinrichtungen wie dem Zoom Kindermuseum, dem Theaterhaus Dschungel Wien und der wienXtra-kinderinfo.

Für die Produktion von Kunst wurde 2002 das Q21 angegliedert. Ein Schaffensort und Arbeitsplatz für ca. 50 Initiativen, Vereine, Agenturen und Redaktionen aus dem Kulturbereich, der sich innerhalb des MQ über 7.000 m2 erstreckt. Sehr heterogen aufgestellt, fasst das Q21 die Bereiche Internationales Film- oder Tanzfestival, Indie Game Development, Kunstbuchverlag und Mode-Boutique. Ein weiterer Teil ist ein internationales Artist-in-Residence Programm, durch das bereits über 600 Künstler*innen aus dem Ausland eingeladen wurden.

Als Lebensraum gestaltet, fallen die MQ Hofmöbel, als Enzis weit bekannt, ins Auge, um die herum sich Cafés, Bars, Shops und Ruhezonen zu einem stark frequentierten, öffentlichen Ort mit Atmosphäre und Aufenthaltsqualität formieren. Es macht das MQ gleichermaßen zur beliebten Verweilfläche und zum idealen Ausgangspunkt für den Besuch weiterer Wiener Kulturattraktionen wie die Secession, die Wiener Staatsoper, das Künstlerhaus, das Volkstheater, das Kunst- und das Naturhistorische Museum oder zeitgenössische Galerien. Mit seinen zahlreichen Durchgängen, Passagen und Plätzen streckt sich das Kulturquartier geradezu nach seinen namhaften Partnern und fügt sich als wichtiger Meilenstein in das Innenstadtgefüge Wiens kongenial ein.

Das Leopold Museum Wien zählt zu den wichtigsten Sammlungen österreichischer Kunst. Sie umfasst über 5.000 Exponate, die 1994 vom Sammler-Ehepaar Rudolf und Elisabeth Leopold in die private Leopold Museum-Privatstiftung eingebracht wurden. Es präsentiert auf 5.400 m2 die weltweit größte Sammlung des bedeutenden österreichischen Expressionisten Egon Schiele (1890 - 1918). Darüber hinaus Meisterwerke aus Kunst und Kunstgewerbe von Gustav Klimt bis Kolo Moser. Den Schwerpunkt bilden die Produktionen der Wiener Werkstätten. Gezeigt werden Möbel, Glas und Keramik von Otto Wagner, Adolf Loos, Josef Hoffmann, Franz Powolny u.a.. Der österreichische Expressionismus ist mit Werken von Oksar Kokoschka, Richard Gerstl, Albin Egger-Lienz und Alfred Kubin vertreten. Herbert Boeckl, Hans Böhler, Anton Faistauer, Anton Kolig oder Wilhelm Thöny sind als Repräsentanten der österreichischen Kunst nach 1918 zu sehen.

Das mumok – Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien ist das größte Museum für moderne und zeitgenössische Kunst in Mitteleuropa mit einer umfassenden Sammlung der internationalen Kunst des 20. Jahrhunderts und der Gegenwart. Auf 4.500 m2 ermöglicht es mitten im historischen Zentrum Wiens Begegnungen mit der Kunst. Die Sammlung enthält Werke der klassischen Moderne (Kubismus, Futurismus und Surrealismus) bis in die 60er und 70er Jahre hinein (Pop Art, Fluxus, Noeveau Realisme) und enthält Gemälde von Henri Matisse, Wassily Kandinsky, Paul Klee, Pablo Picasso und Alberto Giacometti sowie von Andy Warhol und Roy Lichtenstein. Jüngst erweiterte das mumok seine Sammlung um gegenwärtige Positionen der Film-, Video- und Fotokunst. Großausstellungen zeigen Kunst der Gegenwart und der Avantgarde seit 1945 (Yves Klein, John Baldessari, Jeff Wall, Erwin Wurm, Sigmar Polke u.a.). Themenausstellungen aktuelle Medienkunst, Fotografie und Performance.

Das Architekturzentrum Wien, das österreichische Architekturmuseum, das 1993 eröffnete, ist die älteste Institution im Quartier. Sie vereint eine Ausstellungsplattform, ein Wissens- und Forschungszentrum sowie eine Infostelle für Architektur und Baukunst. Es zeigt die Dauerausstellung „a_schau. Österreichische Architektur des 20. und 21. Jahrhunderts und der Zukunft“. Im Gefüge des Architekturzentrums ist sie jedoch nur Mittel- und Ankerpunkt zahlreicher Aktivitäten und Angebote im Bereich der Architektur.

Die Kunsthalle Wien ist Wiens Präsentationsstätte für internationale zeitgenössische Kunst. Sie vereint zwei Orte in der Stadt und bindet so den Karlsplatz wie einen Satelliten an das Museumsquartier. Von der Präsentation junger, aufstrebender Künstler*innen über große Themenprojekte bis zur monografischen Ausstellung markanter internationaler Stars setzt die Kunsthalle Wien mannigfaltige Impulse.

Halle E + G sind heute die großen Veranstaltungszentren in den alten Stallungen. Über die Nutzung für die Festwochen hinaus entwickelten sie sich zu eigenständigen Größen im Veranstaltungsgefüge des MQ. Seitdem sind wichtige Teile der Musik und darstellenden Kunst im kulturellen Jahreskalender Wiens dort verortet. Zudem auch privatwirtschaftliche Events.

Die Wiener Festwochen waren die Pioniere in den heutigen Hallen des MQ. Seit 1951 besteht das Festival von europäischer Tragweite, seit 1985 sind sie im heutigen MQ aktiv. Seit 2001 ist es dort eine feste Institution.

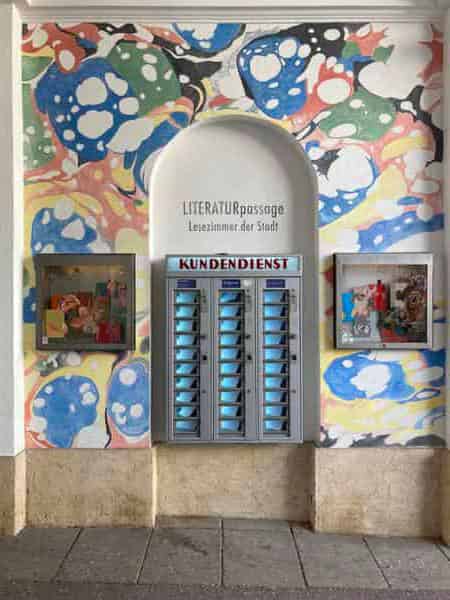

Der Zugang zum MQ erfolgt durch zahlreiche Passagen, die als schwellenlose Konfrontation den Besucher schon am Eingang und noch am Ausgang auf verschiedene Arten und Weisen in ihren Bann ziehen. Spartenbezogen oder thematisch aufgestellt trifft das Publikum dort auf Literatur, Tonspur, Kabinett (Comickultur), Street Art, Typo (des Mikromuseums für Gestaltung), Performance sowie die Meteoriten- oder Sternenpassage (wechselnde Präsentation von Künstler*innen der Fotografie) und wird so spielerisch auf Kultur getrimmt. Diverse Automaten bieten Werke auf Münzeinwurf und damit wunderbare künstlerische Kleinstimpulse für den geneigten Besucher.

Seit seinen Anfängen hat das Museumsquartier Wien seine Besucherzahlen bis zuletzt auf 4,5 Millionen jährlich nahezu verdoppelt. Das sind 12.800 Besucher täglich. Eine Studie des Institut für Sozialforschung (2018) testiert dem MQ als „besten Freund“ eine außerordentlich hohe Beliebtheitsquote von 96 % bei den Touristen und 89 % bei den Wienern selbst. Die stattliche Anzahl von 80% wiederkehrenden Besuchern spricht Bände. Die prämierte, jährlich wechselnde Werbekampagne untermauert diese Ergebnisse. Doch nicht nur die Zahlen belegen eindrücklich die Erfolgsgeschichte des MQ Wien als eines der größten Kulturareale der Welt. Wer im Herzen des MQ geht, sitzt oder liegt, das kreative Klima und die kreativen Milieus von kleiner bis großer Parzelle um sich spürt, erahnt die Wirkkraft dieser kulturellen Komfortzone mit Ausblick nach innen und außen. Ein wuchtiges, facettenreiches Angebot aus Kunstgeschichte und künstlerischer Gegenwart steht einladend zur Verfügung, ganz ohne Zwang und beinahe ohne Markt, als ästhetisch versierter Spielplatz für Kinder und Erwachsene vielmehr, der nicht ohne Grund sein Suchtpotential entfaltet und verliebt macht ins Detail – eines nach dem anderen. Infos für Netzgänger unter www.mqw.at und/oder www.Q21.at.