Städtische Sammlung neu gedacht

Michael Müller. Die Errettung des Bösen. Mögliche und unmögliche Bilder - eine Ausstellung im Kulturspeicher Würzburg

veröffentlicht am 29.11.2022 | Lesezeit: ca. 5 Min.

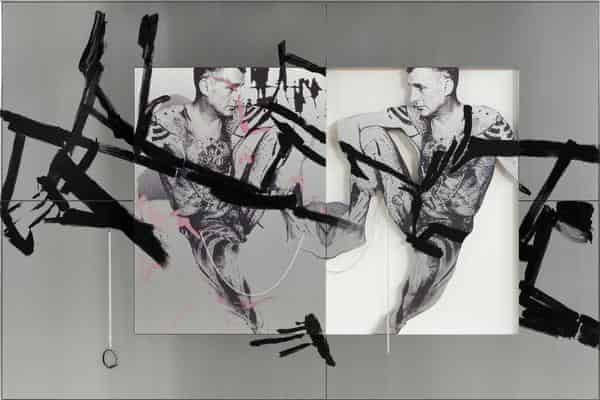

KULTURSPEICHER: Michael Mueller "The Exhibitionist as Self-Description", 2022, Foto © Studio Michael Müller

Im Jahr seines 20. Jubiläums hat das Museum im Kulturspeicher eine international bekannte Größe eingeladen, mit der Würzburger Städtischen Sammlung zu arbeiten. Der deutsch-britische Künstler Michael Anthony Müller hat sich in den letzten Jahren auch durch seine kuratorische Praxis einen Namen gemacht. So präsentierte er von 2019 bis 2022 in der vielbeachteten Ausstellungsreihe „Deine Kunst“ die Sammlung der Städtischen Galerie Wolfsburg aus einem neuen Blickwinkel und stellte differenzierte Verweise zu zeitgenössischen künstlerischen Positionen her.

Bei der Zusammenarbeit mit dem Museum im Kulturspeicher steht insbesondere die Gründung der Städtischen Sammlung in der NS-Zeit im Fokus von Müllers Interesse. Was als eine Intervention in den Sammlungsräumen gedacht war, wuchs sich zu einem opulenten Projekt mit eigentlich drei Ausstellungen aus: Unter dem Obertitel „Die Errettung des Bösen“ beschäftigt Müller sich in Teil I „An- und abwesende Schatten“ und Teil II „Vergleichen, >, =“ in differenzierter und teils provozierender Weise mit dem Wesen des Bösen, seiner Präsenz und Negation in Geschichte und Gesellschaft und zieht dafür neben eigenen Arbeiten sowohl historische als auch zeitgenössische künstlerische Positionen heran – von dem Würzburger Homosexuellen und Body Artist Albrecht Becker bis hin zu dem Pop-Künstler Andy Warhol. Der Ausstellungsteil „Michael Müller. Mögliche und unmögliche Bilder“ knüpft daran an und greift mit eigenen, auf Gerhard Richters abstrakten „Birkenau“-Zyklus Bezug nehmenden Gemälden die Frage nach der Darstellbarkeit des realen Bösen auf.

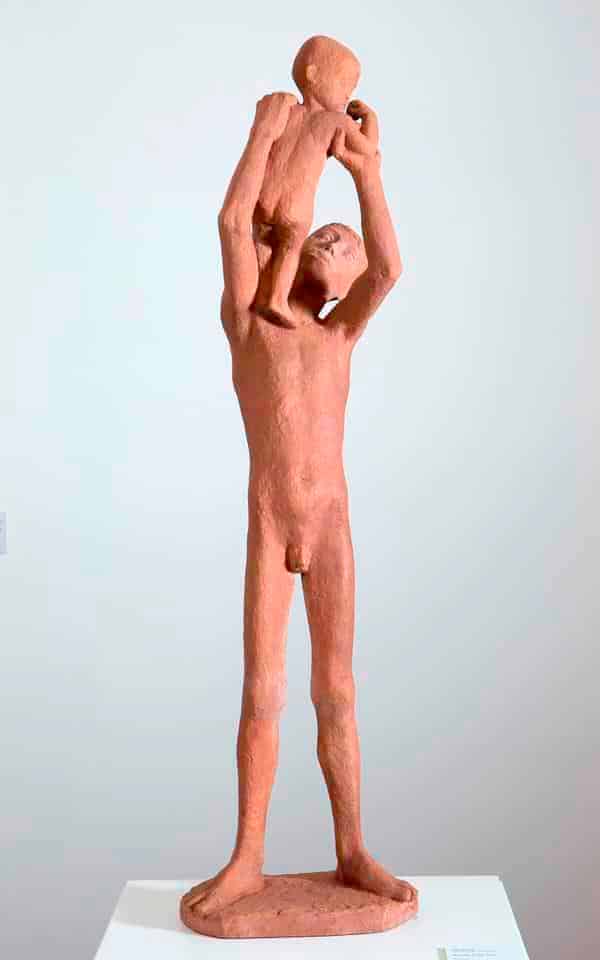

Besonders im ersten Teil der Ausstellung bezieht Müller Positionen der Würzburger Städtischen Sammlung mit ein. In Gegenüberstellungen von Plastiken der als „entartet“ verunglimpften Emy Roeder und der zeitgenössischen Bildhauerin Elsa Sahal mit Werken der NS-Kunst werden die Mechanismen des propagandistischen Missbrauchs von Kunst anhand unterschiedlicher Menschenbilder aufgezeigt; deutlich werden jedoch auch die zum Teil fließenden Übergänge. Als Inbegriff der „Entartung“ galt Otto Freundlichs Skulptur „Großer Kopf“, die als Titelbild des Begleiters zur Ausstellung „Entartete Kunst“ berühmt und dann zerstört wurde. Müller nun lässt die Plastik in einer originalgroßen Bronzeversion neu aufleben und ermöglicht den heutigen Besucherinnen und Besuchern so die Begegnung mit einem Mythos. Als Teil von Müllers Werkreihe „Heilungen“ wirft die Figur zugleich Fragen nach den Möglichkeiten und Grenzen von Erinnerung und Wiedergutmachung auf.

Die von Müller kuratierte Ausstellung wartet unter anderem mit Werken von Albrecht Becker, Ferdinand Brod, Edison Company, Hanns Heinz Ewers, Simon Fujiwara, Helga Sophia Goetze, Hermann Gradl, Willi Greiner, Hans Josephsohn, Paul Kinsler, Wilhelm Lehmbruck, Hedwig Maria Ley, Fabio Mauri, Michael Müller, Gerhard Richter, Emy Roeder, Elsa Sahal, Ferdinand Spiegel, Andy Warhol und Friedrich Watzka auf.

Doch auch andernorts ist ein Schaffenswerk des Künstlers zu sehen. Das Städel Museum in Frankfurt präsentiert vom 14. Oktober 2022 bis 19. Februar 2023 eine Einzelausstellung Müllers. In drei Ausstellungsteilen entführt der Künstler die Besucher mit Zeichnungen, einer raumfüllenden Arbeit, Gemälden und einer Skulptur in die mythologische Welt der griechischen Antike. Im Zentrum der Ausstellung steht die Arbeit „Der geschenkte Tag“ (2021–2022), die auf dem Mythos der Dioskuren, der Zwillinge Kastor und Polydeukes, basiert. Nachdem das unzertrennliche Brüderpaar durch den Tod des Sterblichen Kastor im Kampf auseinandergerissen worden ist, gewährt ihm Zeus abwechselnd je einen Tag im Hades, dem Reich der Toten, und einen Tag im Olymp unter den Göttern. Ein Prolog mit Zeichnungen und einer Skulptur des Künstlers im Zusammenspiel mit Papierarbeiten aus der Sammlung des Städel Museums führt in den Mythos ein. Mit der ortsspezifischen Arbeit „Der geschenkte Tag“ lässt Müller zudem unterschiedliche Konzepte von Zeit in einen Dialog treten: zum einen die physikalische Vorstellung von Zeit, die eine Unterteilung von Zeitabschnitten in objektive Einheiten erlaubt, zum anderen die menschlich-existenzielle Zeit, die sich dieser strikten Unterteilung entzieht. Die Arbeit misst insgesamt 6 mal 65 Meter und besteht aus 24 großformatigen Leinwänden. Sie symbolisieren die 24 Stunden des Tages und wurden vom Künstler ausschließlich zur jeweiligen Stunde, für die die jeweilige Leinwand steht, bemalt. Die Ausstellung findet ihren Abschluss in den Gartenhallen, wo Müller weitere Werkgruppen präsentiert und die Besucher buchstäblich in die „Unterwelt“ begleitet. Im Städel Museum entfaltet Müller mit den Mitteln der Malerei und über ihre Grenzen hinaus eine vielschichtige künstlerische Reflexion über die Bedeutung von Zeit, Sterblichkeit sowie überzeitlicher Liebe. Dabei wägt er auch die Möglichkeiten der Abstraktion ab und stellt die entscheidende Frage: Kann ein abstraktes Kunstwerk eine Geschichte erzählen?