Zwei Leben für die Druckgrafik!

Das Grafikmuseum Stiftung Schreiner in Bad Steben als Zentrum einer besonderen Kunstform und als Kompetenzzentzrum für osteuropäische Grafik

veröffentlicht am 17.04.2024 | Lesezeit: ca. 16 Min. | von Ludwig Märthesheimer

Ein "Kleinod" ist ein Begriff, der oft verwendet wird, um etwas von außergewöhnlichem Wert oder Schönheit zu beschreiben. Es kann sich auf ein Juwel, einen kostbaren Gegenstand, ein Kunstwerk oder etwas Ähnliches beziehen. Im übertragenen Sinne kann es auch verwendet werden, um eine Person oder eine Sache von außerordentlicher Bedeutung oder Schönheit zu beschreiben. In vielen Fällen wird es verwendet, um etwas zu beschreiben, das selten und kostbar ist, sei es materiell oder immateriell. Von so einem Kleinod möchten wir Ihnen heute erzählen und von Menschen, die alles dafür tun, um „ihr Kleinod“ zu erhalten. Wir sprechen vom Grafikmuseum Stiftung Schreiner in Bad Steben, der (Mit)gründerin Stefanie Barbara Schreiner und dem aktuellen Leiter des Museums, Dr. Tobias Ertel.

Vor 30 Jahren, im Juni 1994 gründeten Dr. Wolfgang Schreiner († 2015), Kunstsammler, Generalbevollmächtigter und Osteuropa-Direktor der Leonhard Monheim AG und seine Frau Stefanie Barbara Schreiner, ebenfalls Kunstsammlerin, das „Grafik Museum Stiftung Schreiner“ und bereits drei Monate später, am 20. September 1994 eröffnete das Haus. Unterstützt wurde das Ehepaar damals durch den Kunstmäzen Peter Ludwig, der Vorsitzender der Leonhard Monheim AG war. Wolfgang Schreiner besaß damals schon eine umfangreiche Sammlung an Druckgrafiken mit besonderem Fokus auf die Kunst in der DDR und in Osteuropa, die er in die Stiftung einbrachte ebenso wie seine Ehefrau, deren Sammelgebiet DDR-Grafik war. Druckgrafiken haben eine lange Geschichte und wurden seit Jahrhunderten verwendet, um Kunstwerke zu reproduzieren und zu verbreiten. Insbesondere während der Renaissance in Europa erlebten Drucktechniken wie der Holzschnitt und der Kupferstich einen Höhepunkt. Sie wurden und werden für verschiedene Zwecke verwendet, darunter künstlerische Ausdrucksformen, Illustrationen, Werbung, politische Propaganda und vieles mehr. Viele berühmte Künstler haben Druckgrafiken geschaffen, darunter Albrecht Dürer, Rembrandt van Rijn, Francisco Goya und Édouard Manet. Mit dem Aufkommen digitaler Technologien wurden auch Drucktechniken digitalisiert. Digitale Druckverfahren bieten neue Möglichkeiten für Künstler, ihre Werke zu erstellen und zu reproduzieren. Druckgrafiken sind auch auf dem Kunstmarkt sehr gefragt. Originale Druckgrafiken können einen hohen Sammlerwert haben, insbesondere wenn sie von bekannten Künstlern stammen oder in limitierter Auflage gedruckt wurden.

Das Ehepaar Schreiner zeigte bereits ab 1980 Kunst aus dem Westen in der DDR und Kunst aus der DDR im Westen Deutschlands. Man kann ihre Sammlung, nicht zuletzt wegen ihrer Verbindung von Ost und West, wohl durchaus als einmalig bezeichnen. 2015 verstarb Dr. Wolfgang Schreiner, seine Witwe engagiert sich nach wie vor intensiv für die Museumsarbeit. 2024 feiert das Museum nun 30-jähriges Bestehen, Grund genug für uns, dem Haus in Bad Steben einen Besuch abzustatten und das Gespräch mit Stefanie Barbara Schreiner und dem Leiter des Museums, Dr. Tobias Ertel, zu suchen.

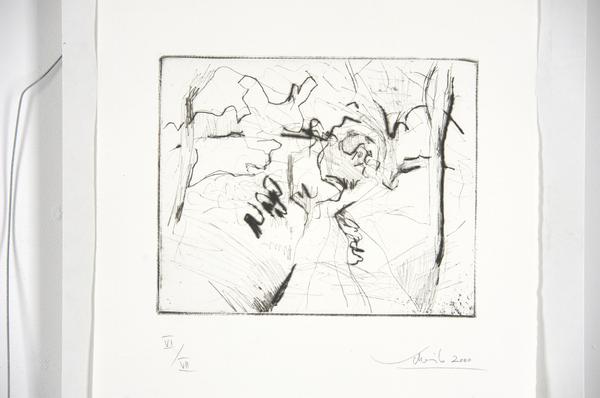

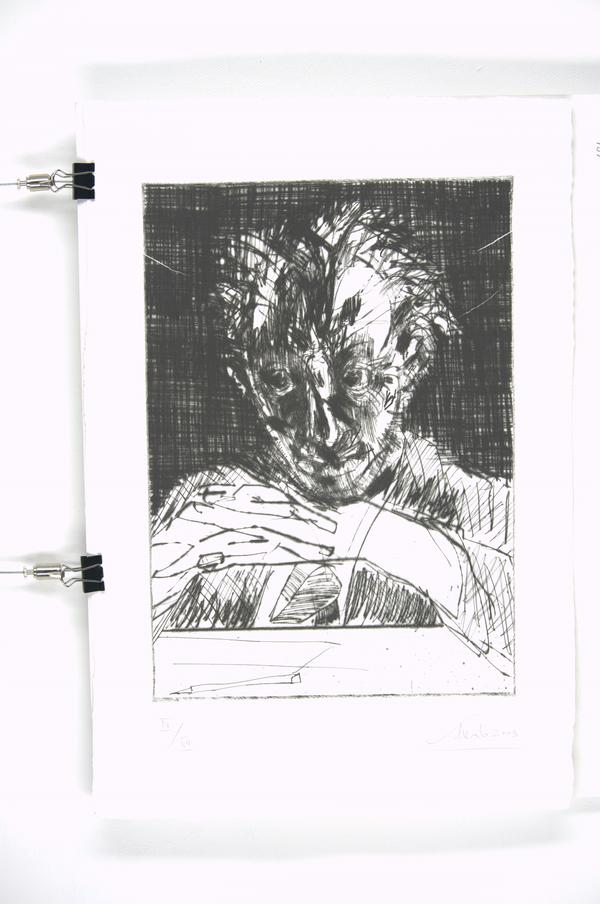

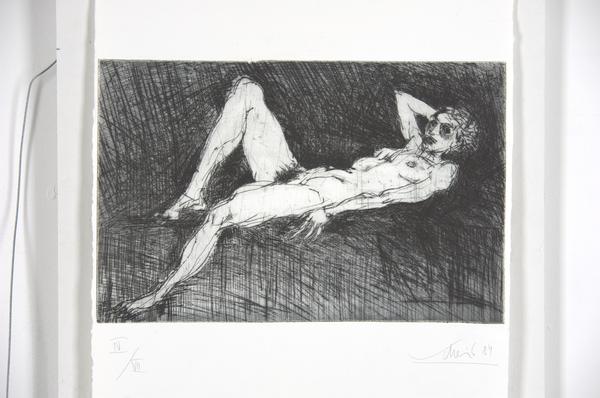

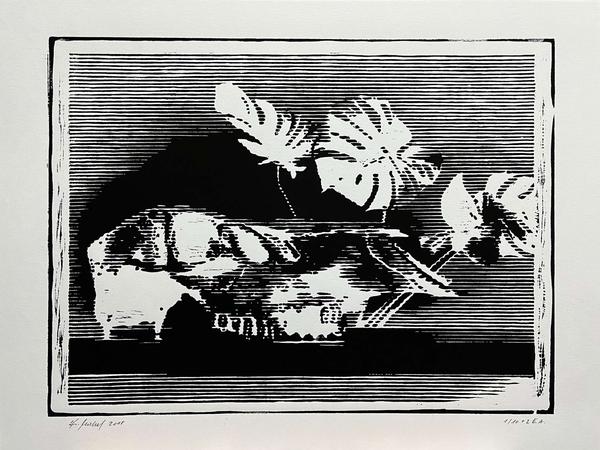

Gegründet wurde das Museum 1994 vom Ehepaar Schreiner, wobei beide schon vorher intensiv gesammelt haben. Frau Schreiner, die aus Ostdeutschland stammt, vor allem ostdeutsche Grafik, Herr Schreiner, dessen Ursprung in Westdeutschland lag, hauptsächlich osteuropäische Grafik. Das hatte mit seiner beruflichen Tätigkeit zu tun, die ihn sehr oft nach Osteuropa führte. Als das Ehepaar Schreiner seinen Wohnsitz in Bad Steben nahm und seine Sammlungen bei dieser Gelegenheit zusammenlegte, haben sich die Eheleute 1994 entschieden, 252 Blatt aus ihrer Sammlung zur Gründung eines Grafikmuseums zu stiften. Diese 252 Blatt waren der Grundbestand des Museums, die Sammlung ist mittlerweile auf über 5.000 Blatt angewachsen und in diesem Jahr erhalten wir im Rahmen einer Schenkung weitere 2.000 Blätter hinzu. Das größte Konvolut aus dieser Gabe sind 1.130 Werke (Kaltnadelradierungen von 1977 bis 2023) aus dem Œuvre von Hans Scheib, die uns der Künstler überlässt. Damit hält das Grafikmuseum Stiftung Schreiner das gesamte „Kaltnadelschaffen“ von Hans Scheib in seinem Bestand. In unserer aktuellen Ausstellung zeigen wir derzeit einen kleinen Ausschnitt seines Werkes, ca. 130 Arbeiten die von 12 Kleinbronzen (Hans Scheib ist ja vornehmlich Bildhauer) sozusagen „begleitet“ werden.

Dann kommt noch eine große Schenkung von Frau Schreiner hinzu, die dem Museum, sozusagen zum 30-jährigen Jubiläum und im Gedenken an ihren Mann, ca. 350 Blätter bulgarischer Grafik überlässt. Bulgarien deshalb, weil dieses Land innerhalb der Sammlung des Ehepaares Schreiner schon immer einen Schwerpunkt bildete. Mit dieser Schenkung verfügen wir dann über ca. 600 Grafiken aus Bulgarien, das ist das größte und bedeutendste Konvolut außerhalb Bulgariens. Ende des Jahres soll ein Ausschnitt aus dieser Schenkung von Frau Schreiner in der Ausstellung gezeigt und ein erstes Bestandsverzeichnis veröffentlicht werden. Prospektiv gesehen, wird sich das Bestandsverzeichnis dann nach und nach auf den Gesamtbestand des Hauses erweitern. Am Ende soll das Grafikmuseum Stiftung Schreiner dann als eine Art Kompetenzzentrum für osteuropäische Grafik fungieren.

Natürlich ist das unheimlich viel Arbeit, aber zu leisten ist das schon. Wir versuchen derzeit mit der Landesstelle für nichtstaatliche Museen ein Projekt aufsetzen, das uns bei der Bewältigung dieses Vorhabens helfen könnte. Das sogenannte „Tagesgeschäft“ muss ja weitergehen und unsere persönliche Zeit ist ja auch begrenzt.

Kunst ist ein verbindendes Element in unserer Gesellschaft und kann dort, wo Worte und Taten schon längst versagen, immer noch eine Brücke zwischen Menschen und Meinungen herstellen. Insofern ist die Bedeutung auch unseres Museums sowohl für die lokale, als auch die überregionale Kunstgemeinschaft gar nicht zu überschätzen. Und welchen Bewahrungswert unsere Sammlung mittlerweile darstellt, habe ich ja schon erläutert.

Ich kannte das Haus schon, weil ein Freund von mir hier seine Werke ausgestellt hat. Deshalb war mir das Haus ein Begriff und nach dem Weggang meiner Vorgängerin habe ich von der vakanten Stelle gehört und mich darauf beworben. Der Erstkontakt mit Frau Schreiner war wohl für beide Seiten gut und so kam es zur Zusammenarbeit.

Eigentlich, um die Idee mit Kunst Brücken zu bauen, zu fördern. Nicht nur das zu zeigen was man selbst als Kunst empfindet, sondern um den eigenen Horizont zu erweitern, insbesondere mit Blick auf Osteuropa. Wir haben mittlerweile sehr gute Kontakte nach Polen, beispielsweise zu den Kunstakademien in Danzig, Kattowitz und Krakau. Und diese Kontakte müssen unbedingt genutzt werden, auch um ein Schlaglicht auf die dortige Kunst zu richten.

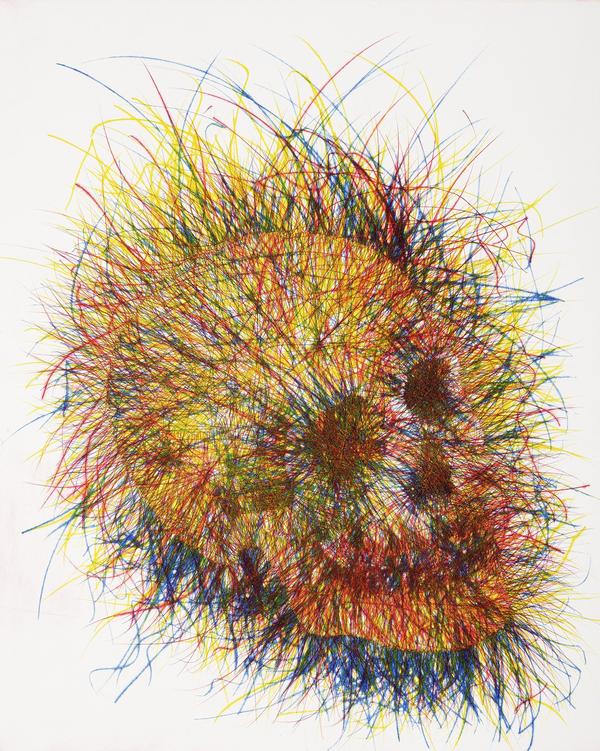

Eine Ausstellungsidee erwächst zunächst einmal mit und aus dem eigenen Bestand. Aber es kann ja sehr bereichernd sein, wenn man auf eine externe Position aufmerksam wird und die in Dialog zu der eigenen Sammlung stellt. Die Philosophie des Hauses war und ist, dass wir auch Nachwuchskünstler zeigen wollen. Die Exhibition von Frau Barbara Kasperczyk, die wir zum Jahreswechsel 2022 / 2023 gezeigt haben, ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie bereichernd Ausstellungen mit externen Künstlern sein können. Die Ästhetik und künstlerische Handschrift und auch die Botschaft, die in den Kunstwerken steckte, waren außergewöhnlich. Insbesondere weil es sich auch noch um Computergrafiken handelte.

Nicht umfänglich. Sie werden ein Teilbereich werden, aber die handwerklich geprägten Kunstformen im Bereich der Druckgrafik werden uns sicher erhalten bleiben. Aber möglicherweise muss man den Oberbegriff „Druckgrafik“ zukünftig neu definieren, wenn man dem gesamten künstlerischen Spektrum gerecht werden will.

Nach unserer Wahrnehmung scheint die Zahl der Künstler, die sich mit Druckgrafiken beschäftigen, im westlichen Teil Deutschlands ein wenig zurückzugehen, in Ostdeutschland ist dies aber anscheinend nicht der Fall. Und in Osteuropa, insbesondere in Polen, beschäftigen sich immer mehr Künstler mit dieser Kunstsparte.

Ich persönlich glaube nicht, und das sage ich jetzt mal ein wenig provokant, dass das Heil der Museen ausschließlich in der Digitalisierung zu finden ist. Für mich geht es immer um Ordnung und was momentan als demografischer Wandel zu erleben ist, erlebt man auch mit einer Kehrseite, wie beispielsweise das Gefühl des Kontrollverlusts bei wachsender Globalisierung. Damit erodiert auch das, was Demokratie auszeichnet, inklusive ihrer Institutionen. Und davon sind nicht nur Regierungen betroffen, dieser Effekt umfasst auch die Gedächtnisinstitutionen (Archiv, Bibliotheken, Museen), weil wir ein Spiegel der Gesellschaft sind. Diese Erosion sehen wir nicht zuletzt an den Besucherzahlen.

Ich glaube alle Kulturinstitutionen schauen besorgt in die Zukunft. Das hat aber nicht nur finanzielle Gründe, sondern auch mit dem Freizeit- und Angebotsnutzungsverhalten der Bevölkerung zu tun, das sich in den Zeiten der Pandemie ganz erheblich verändert hat. Wenn man praktisch zwei Jahre lang auf sich selbst zurückgeworfen wird, dann macht das schon was mit einem. Bei uns jagt eine Krise die nächste und mittlerweile leben wir im posthumanistischen und auch im postfaktischen Zeitalter. Alles wird in Frage gestellt und viele Menschen haben darauf keine Antwort mehr. Sicherheiten brechen weg, führen zu Unsicherheit und verändern die Gesellschaft weg vom Liberalismus hin zum Protektionismus. Dabei wird leider vergessen, dass es Fortschritt auch nur durch kulturelle Vielfalt geben kann.

Das bedeutet auf jeden Fall, dass wir erstmal über Veränderungen nachdenken und dass das, was wir in den ersten dreißig Jahren gemacht haben, eventuell ändern müssen. Besucher wollen heute auch im Museum einen Eventcharakter wahrnehmen, um das zu bieten haben wir aber derzeit nicht die Möglichkeiten. Trotzdem müssen wir uns Gedanken über unsere Außenwirkung machen und wie wir diese steigern können. In den letzten Jahren haben wir dafür relativ viel Geld in die Hand genommen und die klassischen Medien bespielt. Aber ob uns das die nächsten fünf Jahre weiterträgt, wissen wir nicht. Für den Sommer haben wir geplant, im Außenbereich mehr Kunst zu zeigen und dazu unsere Ausstellungsräume zu kombinieren. Aber vieles scheitert einfach an unseren finanziellen Möglichkeiten. Außerdem ist ein Museum ein Angebot unter vielen und mit diesen vielen anderen Offerten müssen wir konkurrieren. Und wenn dann einer Gesellschaft der Wert von Museen nicht ganz klar ist, dann macht es das besonders schwer.

Leider nicht. Auch wir haben bei der Gründung des Museums diesen Standortfaktor als sehr positiv bewertet, aber diese Situation hat sich völlig verändert. Die Kurgäste scheinen aufgrund der verkürzten Kurzeiten und der dabei größer werdenden Anzahl von Anwendungen, die auch noch auf den ganzen Tag verteilt werden müssen, immer weniger Gelegenheit zum Müßiggang und damit auch zum Museumsgang zu haben. Ein simples Beispiel sind die Kaffeehäuser in Bad Steben, die diese Veränderung auch zu spüren bekommen. Hier im Museum ist das Café, das ja auch zum Kurhaus gehört, schon seit Monaten geschlossen. Heute sitzen die Leute im Park auf der Bank und beschäftigen sich mit ihrem Handy.

Die Anzahl der Besucher ist ja nicht der einzige Gradmesser für den Bestand eines Museums. Es gilt auch die Kunstwerke zu bewahren und vielleicht auch auf andere Art und Weise der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Wenn man sich die skandinavischen Bibliotheken anschaut, dann wird einem schnell klar, dass Institutionen, die früher hauptsächlich der Wissensvermittlung dienten, heute schon mehr Begegnungsstätten geworden sind. Und auch das Thema Digitalisierung tut sich an dieser Stelle wieder auf. Sicher gibt es da etwas zu tun, aber natürlich muss das auch finanzierbar sein. Und das Thema Digitalisierung stellt sich im Museumskontext doch etwas komplexer dar, als es landläufig vielleicht gesehen wird.

Bei uns ist es eben nicht mit „Foto machen“ und „online stellen“ getan, da gilt es oftmals die wesentlichen Informationen, die zu einem Kunstwerk gehören, wie beispielsweise die Provenienz, zweifelsfrei zu ermitteln, bevor man damit an die Öffentlichkeit gehen kann. Und auch hier umtreibt uns die Frage, ob wir dem „Nichtbesuch“ Vorschub leisten? Und wer bestimmt eigentlich oder legt fest, wer, was, wie und für wie lange ins Internet gestellt wird?

Beim Thema Bewahrung bin ich voll davon überzeugt, dass wir unsere Bestände über das Gegenständliche hinaus auch digital hinterlegen müssen. Und wenn man staatliche Mittel zur Finanzierung solcher Digitalisierungsprojekte einwerben möchte, ist die Veröffentlichung der Bestände über das Internet fast schon Förderungsvoraussetzung. Wir wissen nicht, ob es uns jemals gelingen wird den gesamten Bestand öffentlich über das Internet zugänglich zu machen, aber wir tun unser Bestes, um nach und nach unsere Sammlung digital zu publizieren. Stück für Stück werden wir unserem Ziel schon näherkommen.

Ja, ich selbst biete alle 14 Tage eine Führung an, mehr kann ich leider aus zeitlichen Gründen nicht leisten. Workshops haben wir derzeit leider gar nicht im Programm, aus den gleichen Gründen. Ich bin ja der einzige Mitarbeiter des Museums, auch wenn mich Frau Schreiner, als Vorsitzende des Fördervereins sehr unterstützt und sich um die Themen Finanzen und die Ausrichtung des Hauses kümmert. Ich bin der wissenschaftliche Leiter des Museums und unterbreite Vorschläge für die Konzeption der Ausstellung(en) und der Sammlung. Was die Kooperationen mit Schulen und Bildungseinrichtungen angeht, das haben wir natürlich schon probiert. Aber aus den unterschiedlichsten Gründen sind diese Versuche einer Zusammenarbeit bislang leider erfolglos geblieben und das hing sicher nicht an uns. Klar muss man dazu von beiden Seiten auch bestimmte Ressourcen bereitstellen, wir wären dazu bereit gewesen.

Wir sind als nichtstaatliches Museum von unserem Förderverein und weiteren Spenden/Unterstützungen abhängig. Was die reinen Finanzmittel angeht, fangen wir praktisch jedes Jahr bei „Null“ an. Wir erhalten vom Finanzministerium eine Förderung und dürfen hier im Kurhaus Bad Steben, das dem Freistaat Bayern gehört, die Räumlichkeiten kostenfrei nutzen. Notwendige Drittmittel müssen fallweise direkt von uns eingeworben werden, darüber hinaus bringt die Stiftung Schreiner die in ihrem Bestand befindlichen Grafiken als Sachmittel in das Museum ein.

Leider ist Kultur, und damit auch der Erhalt der Museumslandschaft in Deutschland, immer noch eine sogenannte „freiwillige Leistung“, zumindest auf kommunaler Ebene. Museen werden in Deutschland so gut wie nie mit ausreichend finanziellen und personellen Mitteln ausgestattet, um die Aufgaben, die ihnen vom Staat und auch der Gesellschaft zugewiesen sind, erfüllen zu können. Übrigens ein Dilemma, das sich durch die ganze Kulturlandschaft zieht.

Die Besonderheit unseres Museums liegt darin, dass wir uns nicht nur auf eine Technik konzentrieren, sondern dass das Haus alle Druck- und Zeichnungstechniken beherbergt, zeitlich gesehen so ab den 1970er Jahren. Diese Ausdrucksvielfalt und diese unterschiedlichen Stile kommen alle hier in unserem Haus zusammen. Wo findet man das im Sektor der Grafikmuseen nochmal? Das ist hier schon einzigartig.

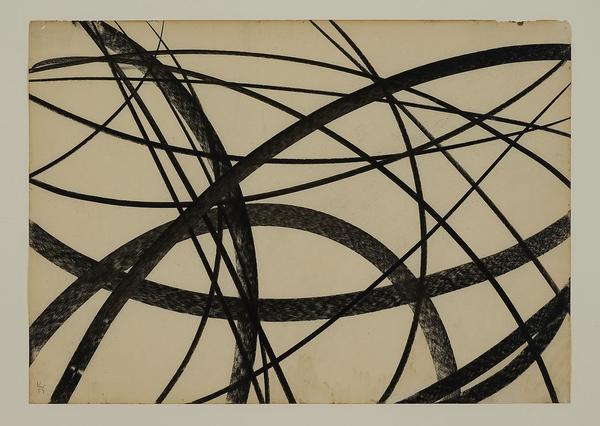

Die nächste Ausstellung im Grafikmuseum Stiftung Schreiner wird vom 21. April bis zum 7. Juli 2024 zu sehen sein. Unter dem Titel „Positionen der deutschen Nachkriegsmoderne in Ost und West“ werden wir Druckgrafiken aus einer Privatsammlung zeigen.

Hinweis der Reaktion: Wie aus dem Interview hervorging, handelt es sich bei dem Grafikmuseum Stiftung Schreiner um ein sogenanntes "nichtstaatliches Museum", also ein Museum, das auf Privatinitiative entstanden ist. Insofern besteht auch fortwährender Unterstützungbedarf. Wer das Museum bei seiner wichtigen Aufgabe finanziell unterstützen möchte oder auch Mitgöied im Förderverein werden möchte, der findet die ntwendigen Informationen online unter www.grafikmuseum-schreiner.de/foerderverein.